|

まずは某所でさんざんけなされていたノイズ音の話から.

この P55C-ECO-R2 (今となっては売りに出されていない無印タイプ),電源部の調整が悪いのか,かなりのノイズ音がします.

(電源箇所の調整云々は受け売り (すま))

それだけならまだしも,このせいで Xa/U8W では FDD まで使えなくなり,NT でパリエラが勃発し,他の機種では高クロックで不安定になる始末.

これに困ったある人が,こんな解決方法を思いつきました.

今回はその人 rupin さんが考えついた解決方法をご紹介いたします.

なお,この紹介は rupin さんの承諾を得て作成いたしました.多謝!

んで次は電圧変更の話.

今 Socket7 で最速・最強 (最凶?) の CPU,それが K6-III.

しかしこいつは今までの K6-2 とは違い,コア電圧がなんと 2.4V.

で,R2 シリーズには隠し設定で 2.3V (JP6 2-3 ショート) があるのですが,コレでもまだ 0.1V 足りません.

そこでちょっと改造をして 2.4V 出力が出来るようにしてみます.

なお,下駄が K6-III の消費電力に耐えられるかどうかは責任持ちませんのであしからず (「絶対無理だろう」という意見が大多数 (^^;).

| ※1: | 情報源は rupin さんと某所 (少なくともどるこむではない) です. |

| ※2: | 現在はこの問題が修正された「P55C-ECO-R2A」という下駄が発売されています.

改造をするのが面倒,もしくはできないと言う方はこちらをご購入ください. |

| ※3: | はんだごてを握った経験のある人ならば,今回の 1. の作業は比較的簡単に行えます.

もし,はんだごてを握った経験のない方が今回の改造を行う場合は,鏝を握った経験のある知人をとっつかまえて作業を行って貰うことをお勧めします. |

P55C-ECO-R2 P55C-ECO-R2

またもや超級電脳さんにお世話になってしまいました.

っていうか,ここで使用している全ての下駄 (S1 Rev-B,R2,R2A) は超級電脳さんのご協力無しには使うことができませんでした.

どうもありがとうございます.

0.47μF のメタライズコンデンサ 0.47μF のメタライズコンデンサ

「3MHz の高周波成分を消すので,高周波特性がいいメタライズコンデンサを使用するように」(要約) とのことですが,セラミックコンデンサで代用できます.

また,在るところからの情報によりますと,0.1μF ではちょっと足らなく,最低でも 0.3μF は必要なようです.

更にその後,0.47μF で Ok との情報が入りました.(汗)

この容量で 400MHz OverClock で問題無しとのことです.

一番いいのは,丁度コイルの下当たりにある 0.1μF のコンデンサと増設するコンデンサの合計容量が 1μF になるように,増設するコンデンサの容量を決定することです.

しかし,半田やパターンの長さから一定した値は出ないと思いますので,ある程度妥協した値でいいでしょう.

ちなみに私は 0.1μF を増設した R2 改を使っていますが,これに Cyrix M2-200+GP を乗せて Win95 をインストールしていると,途中でなぜか DOS に落ちてそのまま画面がうにょって止まり,あげくの果てにはノイズ音まで聞こえてきました.(爆死)

2200μF / 10V の電解コンデンサ 2個 2200μF / 10V の電解コンデンサ 2個

2200μF / 10V の OS コンデンサ 2個 2200μF / 10V の OS コンデンサ 2個

さらなる安定化を望む場合に必要です.

しかし,とある情報では「電解コンデンサを変更しても殆ど意味がない.交換するならオーディオ機器などに使われている特性のいい物を使った方がまだ効果はあるかも」とのこと.

普通の人はセラミックコンデンサ,またはメタライズコンデンサの増設のみにしておきましょう.

「触らぬ神に祟り無し」とは昔の人もよく言ったことわざです.

(つまり,ヘタに触ると下駄を破壊する可能性がなきにしもあらず,ということですな)

1.2kΩ チップ抵抗 1個 1.2kΩ チップ抵抗 1個

2.4V コア電圧改造をする場合に必要になります.

恐らく 20個セットで \200 ほどで売られているはずです.残りの 19個は有意義に使って下さい.(爆)

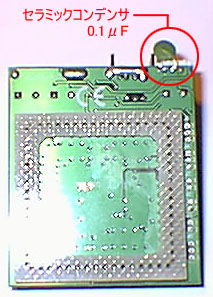

1. 下駄の電源コネクタ 5V 側の裏にセラミックコンデンサを半田付け

|

今回は丁度手持ちにセラミックコンデンサの 0.1μF があったのでそれを付けてみました.

通常は 0.47μF のセラミックコンデンサがつきます.

5V 側の端子は,電源コードを刺したときに赤線とそれの横にある黒線が入るところです (赤線と黒線は隣り合っている物をペアで使うこと.もう片方の黒線は 12V です).

半田付けするときに注意することは,まちがってもセラミックコンデンサを内側に向けて付けないこと.

付けちゃったらソケットに載らなくなっちゃいます (経験者語る).

スペースを考えると内側に向けて付けたいのですが,そうするとコンデンサの厚みでソケットの文字が刻まれている山に当たってしまい,下駄がソケットから浮いてしまいます.

※この,コイルや FET 等の電子部品がのっかっている基板の真下には,CPU ソケットの刻印部分が来ます.そこと,この基板にコンデンサが挟まれて下駄が CPU ソケットに半刺し状態になってしまうので危険ですのでご注意ください.

また,足はノイズの混入を防ぐためにもなるべく短くして下さい.

通常の改造はこれだけでおしまいです.

以下にも改造方法がありますが,「やってもほとんどイミナシ」とのことです.

やるなら「オーディオなどに使われている高品質コンデンサを使うと効果があるかも」ということです.(^^;

|

2. 容量の大きな電解コンデンサに取り替える

|

下駄のスイッチング電源が誤動作しているとわかっている場合もしくは心配であれば,左写真の左上にある 2本のコンデンサを,

2200μF / 10V の物に交換します.

左下のコンデンサは恐らく入力用だと思います.

ちなみに,左下の電源コネクタの下になっている緑色の物体は,先ほど紹介したセラミックコンデンサです.

|

3. OS コンデンサを増設する

このコンデンサは先ほど交換したコンデンサに並列に接続します.

しかしながら,スペースの問題もあって増設できない可能性もあります.

このコンデンサはスイッチングノイズを抑えるためのものです.

|

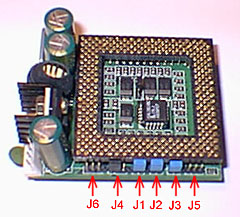

■ぜんぜん使われないであろう 3.2V を 2.4V にする

|

表題のとおり,3.2V 設定を使うことは今の CPU コア電圧を見てみれば皆無といえます (除くオーバークロッカー(笑) // 根性入れ (ヤキ入れ?))

そこで,この使われないであろう設定を K6-III が使う 2.4V にしてみようというものです.

変更する箇所は,J5 の横に張り付いているチップ抵抗 2.26kΩ を 1.2kΩに付け替えます.

この作業を行うだけで J5:2-3 ショート設定による 3.2V 出力が 2.4V 出力になります.

なお,この改造はテスター上の計測値で決めているため,CPU を乗せて負荷を与えたときにきちんと 2.4V が出るかどうかは謎です.

これで無事,高クロックで起動ができ,高周波音も消え,FDD が使えるようになりました.

情報をお寄せいただいた方々,本当にサンクスでした!!

P55C-ECO-R2 で使用されている電圧制御 IC は以下のサイトでデータシートがゲットできます. P55C-ECO-R2 で使用されている電圧制御 IC は以下のサイトでデータシートがゲットできます.

http://www.fairchildsemi.com/pf/RC/RC5037.html http://www.fairchildsemi.com/pf/RC/RC5037.html

ジャンパ設定 ジャンパ設定

J1,J2,J3:CPU 倍率設定

J4,J5,J6:CPU コア電圧設定

JP1 (基板中央):#A20 マスク機能設定

CPU 倍率設定 CPU 倍率設定

| 倍率 | J1 | J2 | J3 |

| x2.5 | × | ○ | ○ |

| x3 | × | × | ○ |

| x3.5 | × | × | × |

| x4 | ○ | ○ | × |

| x4.5 | ○ | ○ | ○ |

| x5 | ○ | × | ○ |

| x5.5 | ○ | × | × |

| x6 (*) | × | ○ | × |

(*) 新コア採用の K6-2 及び

K6-III にのみ適用.

それ以外は 2倍設定になります.

|

|

コア電圧設定 コア電圧設定

| 倍率 | J4 | J5 | J6 |

| 1.8V | × | × | 1-2 |

| 1.93V | 1-2 | 1-2 | × |

| 2.2V | 1-2 | × | × |

| 2.3V | × | × | 2-3 |

| 2.8V | 2-3 | × | × |

| 2.9V | × | 2-3 | × |

| 3.2V | × | 2-3 | × |

※ 赤い部分は公然の秘密設定です.(笑)

|

|

#A20 マスク設定用ジャンパ #A20 マスク設定用ジャンパ

下駄表面中央にあるジャンパがそれです.

- OPEN:#A20 マスク有効

- K6 シリーズや 6x86 シリーズなどで使用.

- SHORT:#A20 マスク無効

- 電圧設定及び倍率設定のみ有効になる.

P54C,P55C,WinChip,WinChip2 などで使用.

|

|