|

この作業を行うと,マザーボードに半田鏝を当てるため,完全にメーカー保証が受けられなくなります.

また,場合によっては再起不能になる場合も多々あります (実際そう言う人達も多数見かけます).

半田鏝の取り扱いに自信のない方,または愛機を傷物にしたくない方は絶対にこの作業をしないでください.

初代 Xa のベースクロックは 60MHz.しかしこれだと K6ー2 等で 400MHz オーバーが実現できません (400MHz =66MHz x6).

しかし,実現しようとするには以下の2つの方法しかないわけです.

1. MELCO N3 下駄 (ベースクロックかさ上げ機能搭載下駄) 使用

2. ベースクロックを元から変更

1. は下駄そのものを手に入れることが出来ないので現実的ではありません.ただし,MELCO CPU アクセラレータを飼えば下駄と CPU を一緒に GET できます.

2. は安く付くことは付くのですが,失敗すれば,マザーボード一式交換になるので MELCO CPU アクセラレータ以上の修理代がかかります.

そこんとこよ〜く考えて実行に移してください.

ちなみにうちのマシンでは現在 (2000年5月30日) K6-III 450(400)MHz@75MHz で動作中.

- 半田鏝セット

- この作業をしようとする方にはあえて説明しません.どうせこのセットもってるでしょうから説明するまでもないですね.

半田鏝は出力が少しばかり大きいものを用意してください.

よく,「電子部品は 20W ほどの小出力タイプで半田付けしてください.」などとありますが,逆に半田を溶かすまでに時間がかかるので,その時点で MB を再起不能にしてしまう場合があります.

中出力の鏝で短時間で一気にカタを付けるのが一番の得策です.

ちなみに私は 30W を使いました.

- 半田吸い取り機 (中)

- あの「バシュッ!」と総会に吸い取るアレです.(^^;

MB に固定されている弁当箱の半田を一気に吸い取るためのものです.

半田吸い取り線は MB に甚大な被害を与える場合があるので,半田吸い取り機のほうがいいでしょう.

- ベースクロック該当のオシレーター

- いわゆる「弁当箱」ってヤツです.

日本橋だとデジットで売っていますが,66MHz のオシレーターはいつも品切れで,1999年6月7日現在私も注文しているのですが,2週間たった今も音沙汰無しです.

- 14pin IC ソケット

- オシレーターを装着するためのソケットです.オシレーターの大きさに合わせて用意してください.

ソケットを使うといつでも好きな弁当箱に交換することが出来るのでとても便利です.

ちなみに,ピン穴が丸穴の物を選択しましょう.

1. 筐体から MB を摘出する

まず,コンデンサに溜まっている電気を放電させるために,コンセントを抜いてから電源ボタンを ON / OFF します.

次に,MB を摘出するために,筐体に付いている邪魔なものを外して行き,MB を摘出します.

摘出した後は筐体の天板の上にでも載せておくと良いでしょう.

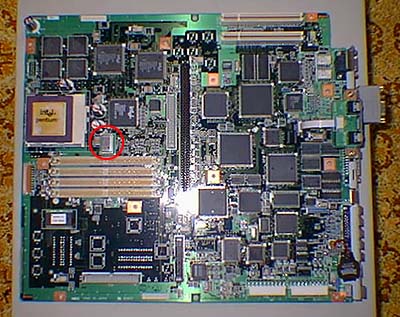

オシレーターの位置は,写真上の赤丸の位置にあります.

2. MB に付いているオシレーターを外す

いよいよ手術開始です.

まず,オシレーターの向きを確認しておきます.

まず,オシレーターの向きを確認しておきます.

向きはオシレーターの角に黒丸 (●) が書いてある場所でわかります.

写真の丁度,左下の黒丸が目印となっています.

基板を裏返して,オシレーターが半田付けされている場所に「よび半田」をサッと盛ります.

これは,経年劣化によって半田が溶けにくくなっているのを,新しい半田を盛ってやることにより溶けやすくさせるためです.

このよび半田をするとしないとでは雲泥の差があるので,覚えていて損はないです.

全てのオシレーターの足によび半田を盛ったら,今度はそれを半田吸い取り機で除去します.

まず,半田吸い取り機を半田の盛ってある場所に押し当て,続いて半田鏝を半田に接触させて溶かし始めます.

時を見計らって溶けた半田を半田吸い取り機で「バシュッ!」と吸い取ります.

この吸い取りですが,あまりにも長い時間鏝を当てすぎると,基板の裏表を貫通しているスリーブが一緒に抜けてしまい再起不能になるので,あまり長い時間鏝を当て続けてはいけません.

だからといってあまりにも短い時間で吸い取ると,今度は中途半端に吸い取られるので面倒です.

ここらへんは半田鏝のプロ (笑) に任せた方がいいかもしれません.

オシレーターが抜けたら,抜けたパターン部の半田を綺麗に取り除いてください.

ここで一度,エアダスターで半田カスを全て吹き落としておきます.

この半田カスが少しでも残った状態で通電すると,これまた MB がブッ壊れます.

ここまできたら難所はクリアしたも同然です.

が,まだ油断は出来ませんので気を抜かないでください.

お茶でも飲んで少し休憩しましょう.

さて,少し落ち着いたところで今度は IC ソケットを取り付けます.

場所は先ほどオシレーターがあった所です.ソケットの向きは関係ないので気楽に取り付けてください.

このときも,半田付けはサッと行います.

あまり長い時間半田鏝を当てていると,MB に深刻なダメージが及びます.

ソケットについている余分なピンですが,全て抜いておきます.半田鏝を当てれば熱で抜け落ちますので以外と楽です.

(切断による除去は金属部分が残るので絶対にしないで下さい)

IC ソケットが付いたら,今度はもう一度ここでエアダスターでしつこいほど半田カスを飛ばしておきましょう.

念入りにやってもまだ足りないくらいまで行うといいでしょう.

あとはこの MB を筐体に取り付けて元の形に戻します.

最低限起動できるパーツを取り付けたところで,飼ってきたオシレーターをソケットに刺します.

このとき,オシレーター伸さす向きを間違えると,最悪 MB がブッ壊れますのでくれぐれも間違えないようにご注意を.

3. 動作テスト

さて,動作テスト.

今までの苦労がここで報われるか,それとも奈落の底にたたき落とされるかの運命の分かれ道です.

最低限起動できる環境として,FDD,メモリ 1対,キーボードのみ を接続し,起動フロッピーディスクを用意してください.

HDD や CD-ROM ドライブ,拡張カードのたぐいはまだ取り付けてはダメです.

まず,全ての設定をリセットするために [ESC] + [HELP] + [9] を押しながら電源を入れてください.

すると「ピーーーー」と鳴りますので,ここでキーを離し,リセットボタンを押します.すると短音のビープ音が 3回鳴った後に,画面上部に「SOFTWARE DIP SWITCH RESET」(だったかな?早い話が「設定が全てリセットされたからもう一度設定し直してくれ」という表示が出る) と出ます.

あとは起動用フロッピーディスクを FDD に入れてちゃんとブートするかどうかを確認します.

ここまで来れば交換は成功ですが,失敗したときは「ピポ」すら言わないそうなので,その場合は,オシレーターの向きが間違っていないかとか,きな臭いにほいがしないかとか,自分が考えられるだけのチェックをして,それでもダメならば諦めましょう.

ちなみに私の場合,ここでメモリを刺すのを忘れていて画面がグチャり,「失敗したー!!Σ\(T□T )」などとのたまわってました.

(このころのマシンはメモリを 1対乗せておかないと画面がグチャるので注意)

起動に成功したら,元の形に戻して色々なオシレーターに交換したりしてみましょう.

我が家の Xa/U8W は,電源電圧を調整することにより K6-2 (新コア) + 68MHz オシレーター + Windows NT 4.0 Workstation で,AUTOCHK の寸前まで行くことは出来るのですが,何度やってもそこで止まってしまいます.

我が家の Xa/U8W は電源電圧を調整することにより K6-III + 75MHz オシレーター + Windows NT 4.0 Workstation で会社の開発でこき使ってますが一度も落ちたことはありません.

根性のあるマシンの場合は 80MHz 弁当箱でも Ok のようなので,動かなかったら個体差として諦めるほかないでしょう.

ベースクロックを上げるとパリティエラーが発生し易くなります.

そこで,Intelsat を使って PCI Parity を Disable にし,さらに Host Operation Frequency を 66MHz にします.

AUTOEXEC.bat の一番上に以下の2行を足して下さい.

※ Intelsat へのパスは絶対パスで指定すること.

intelsat 04 06

intelsat 50 C7

|

また,NT では Intelsat が効かないので,MS-DOS で Intelsat にて設定した後,HSB でレジュームリブートをかけることにします.

これには別ドライブで MS-DOS が起動可能という条件が付きます.

intelsat 04 06

intelsat 50 C7

hsb #Hx.y

|

x:NT が入っている物理ドライブ番号 (#H の場合は 1〜,#S の場合は 0〜)

y:NT が入っているパーティション番号 (1〜)

※ x と y の区切りはカンマではなくドットということに注意

例えば,プライマリ−マスターの A ドライブに入っている場合は

HSB #H1.1

となります.詳しくは HSB のマニュアル参照.

これでソフトウェア面での設定は終了です.

オシレーターを高クロックのものに交換すると,周辺チップの温度が上がるようです.

これは,日本橋では,デジットやシリコンハウス共立などで,小さなヒートシンクと熱伝導両面テープを飼ってきてチップに張り付けてください.

セカンドキャッシュは HDD ベイの下に位置するので,ヒートシンクを張ることができないと思いますので,その場合は下側の HDD ベイを取り払って,ステーのみで HDD を固定するしかありません.

ここら辺は各自の脳味噌で考えてみてください.

良い案がありましたら雷獣王GRIFFONまで是非お知らせ下さい.

ここでご紹介したいと思います.

|