•Ņ•§•»•Ž•Í•Ļ•»

•«•£•Ļ•◊•ž•§ĻĻŅ∑°ßBENQ PD2705Q(2022/09/06 03:11:59)

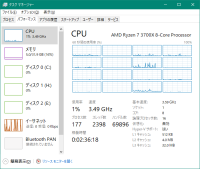

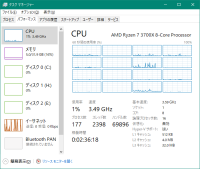

CPU•Į°ľ•ť°ľ(2020/06/17 13:36:31)

intel i7-4771ʙAMD Ryzen 7 3700X(2020/06/01 10:30:29)

Windows10§«•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§Ú Ő•…•ť•§•÷§ň•≥•‘°ľ§Ļ§Ž(2019/10/16 15:59:14)

§ř§ŅPC§ő•—°ľ•ń§Ú«„§√§∆§≠§Ņ§Ô§Ī§ņ§¨(2013/12/22 23:53:25)

•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§ő•—°ľ•Ŗ•√•∑•Á•ůĺū ů(2013/12/21 13:37:37)

VirtualStore§»•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í(2013/12/21 13:32:14)

ļ£«Į§őÕŖ§Ōļ£«Į§ő§¶§Ń§ň°™(2013/12/15 20:58:58)

PC§őŃ»§Ŗő©§∆§»§ęń…≤√•—°ľ•ń§»§ę(2013/12/14 23:34:09)

•Š•§•ůPCĻĻŅ∑(2013/12/13 14:08:14)

Re2: ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ(2010/05/01 01:14:09)

Re: ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ(2010/04/28 21:54:14)

ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ(2010/04/25 22:32:25)

Windows7 •§•ů•Ļ•»°ľ•Ž•Š•‚(2010/03/04 12:49:01)

SSD«„§√§Ņ§ĺ°™°™(2010/02/25 22:13:16)

0 | 1 | 2

CPU•Į°ľ•ť°ľ(2020/06/17 13:36:31)

intel i7-4771ʙAMD Ryzen 7 3700X(2020/06/01 10:30:29)

Windows10§«•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§Ú Ő•…•ť•§•÷§ň•≥•‘°ľ§Ļ§Ž(2019/10/16 15:59:14)

§ř§ŅPC§ő•—°ľ•ń§Ú«„§√§∆§≠§Ņ§Ô§Ī§ņ§¨(2013/12/22 23:53:25)

•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§ő•—°ľ•Ŗ•√•∑•Á•ůĺū ů(2013/12/21 13:37:37)

VirtualStore§»•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í(2013/12/21 13:32:14)

ļ£«Į§őÕŖ§Ōļ£«Į§ő§¶§Ń§ň°™(2013/12/15 20:58:58)

PC§őŃ»§Ŗő©§∆§»§ęń…≤√•—°ľ•ń§»§ę(2013/12/14 23:34:09)

•Š•§•ůPCĻĻŅ∑(2013/12/13 14:08:14)

Re2: ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ(2010/05/01 01:14:09)

Re: ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ(2010/04/28 21:54:14)

ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ(2010/04/25 22:32:25)

Windows7 •§•ů•Ļ•»°ľ•Ž•Š•‚(2010/03/04 12:49:01)

SSD«„§√§Ņ§ĺ°™°™(2010/02/25 22:13:16)

2022/09/06

•«•£•Ļ•◊•ž•§ĻĻŅ∑°ßBENQ PD2705Q

Ńį≤ů•«•£•Ļ•◊•ž•§§Ú«„§√§Ņ§ő§Ō 2009«Į10∑Ó31∆Ł§ő NEC 2690WUXi2°£

2020«Įļʧň•«•£•Ļ•◊•ž•§§ő√ľ§√§≥§ň√„Ņߧ§•∑•Ŗ§Úłę§ń§Ī§∆

Ę®2022«Į9∑ÓĽĢŇņ§«§Ō§≥§ő•∑•Ŗ§¨őĺ√ľ§ň§ę§ §ÍŐ‹ő©§ńĺű¬÷§«»Įņł§∑§∆§™§Í°Ę§∑§ę§‚√śĪŻ§ň¬≠ņ◊§ő§Ť§¶§ň¬Á§≠§ »√Őśĺű§ő•∑•Ŗ§¨łŖ§§į„§§§ň4§ń§Ř§…»Įņł§∑§∆§™§ÍĹŇĹżĺű¬÷°£

•«•£•Ļ•◊•ž•§§ő«„§§īĻ§®§Úł°∆§§∑§∆§§§Ņ§¨ŮŔ§∑ŮŔ§∑Ľ»§√§∆§§§Ņ§‚§ő§ő°Ę§Ĺ§Ū§Ĺ§Ūł¬≥¶§«§‚§Ę§Ž§∑ĺĮ§∑§–§ę§Í§ř§»§ř§√§Ņ∂‚§¨ľÍ§ň∆Ģ§√§Ņ§ő§«§≥§≥§«Ľ◊§§ņŕ§√§∆«„§§īĻ§®°£

•Š°ľ•ę°ľ§Ō√Õ√ §»ņ≠«Ĺ§ÚľŤ§√§∆ BENQ §ň§∑§Ņ§¨°ĘŐš¬Í§Ō•Ō°ľ•…•¶•ß•Ę•≠•„•Í•÷•ž°ľ•∑•Á•ů§»•ŗ•ť šņĶĶ°«Ĺ§őÕ≠ŐĶ°£

§≥§ž§ņ§Ī§«√Õ√ §¨ 2«‹§Ō —§Ô§√§∆§Į§Ž§ő§«§…§¶§∑§Ť§¶§ęļ«łŚ§ř§««ļ§ů§ņ§¨°ĘįűļĢ§Ō 1«Į§ňŅŰ≤ů§»§§§¶ńÝŇŔ§∑§ęĽ»§Ô§ §§°Ę§ę§ń 2690 §őĽĢ§Ō∑Ž∂…•Ō°ľ•…•¶•ß•Ę•≠•„•Í•÷•ž°ľ•∑•Á•ů§ÚĻ‘§Ô§ §ę§√§Ņ§ő§«ļ£≤ů§Ō•Ō°ľ•…•¶•ß•Ę•≠•„•Í•÷•ž°ľ•∑•Á•ůŐĶ§∑§«ő…§§§»»Ĺ√«°£

•ŗ•ť šņĶĶ°«Ĺ§ŌĽŇÕÕ…Ĺ§Úłę§Ž§»∆√§ňĶ≠ļ‹§Ō§ §ę§√§Ņ§¨°Ę≥∆•ň•Ś°ľ•Ļ•Ķ•§•»§őĶ≠ĽŲ§ņ§»§…§¶§š§ťŇŽļ‹§∑§∆§ŽŐŌÕÕ°£

ľ¬ļ›§ňĽ»§√§∆§Ŗ§Ž§»•ŗ•ť šņĶĶ°«Ĺ§ň§ń§§§∆§Ō OSD §ő•Š•ň•Ś°ľ§ň•™•ů•™•’§őĻŗŐ‹§¨§Ę§√§Ņ§ő§«ĶÕ§ů§«§§§Ž§»§Ŗ§ §∑§∆ő…§Ķ§Ĺ§¶§ņ°£

≤Ģ§Š§∆ 2690 §»łę»ś§Ŕ§∆§Ŗ§Ņ§ť 2690 §Ō∆Ī§łŅß≤ĻŇŔ§ §ő§ň≤ęŅߧ§≤ęŅߧ§°£

PD2705Q §¨§ř§Ž§« 9300K §őŅß≤ĻŇŔ§ő§Ť§¶§ņ°£(ĺ–)

≤£…ż§¨Ļ≠§Į§ §√§∆ Lightroom §š Photoshop §ő•—•ž•√•»§¨ľŔň‚§ň§ §ť§ §§§ő§Ō§»§∆§‚ ōÕÝ°£

§≥§ž§ņ§»•«•Ś•Ę•Ž•«•£•Ļ•◊•ž•§§ő 2ňÁŐ‹§Ō§§§ť§ §§§ő§«§Ō§ §§§ę°©§»°£

§≥§ž§«łĹŃŁļÓ∂»§¨§Ō§ę§…§Ž§»§§§§§ °Ń°£

2020«Įļʧň•«•£•Ļ•◊•ž•§§ő√ľ§√§≥§ň√„Ņߧ§•∑•Ŗ§Úłę§ń§Ī§∆

Ę®2022«Į9∑ÓĽĢŇņ§«§Ō§≥§ő•∑•Ŗ§¨őĺ√ľ§ň§ę§ §ÍŐ‹ő©§ńĺű¬÷§«»Įņł§∑§∆§™§Í°Ę§∑§ę§‚√śĪŻ§ň¬≠ņ◊§ő§Ť§¶§ň¬Á§≠§ »√Őśĺű§ő•∑•Ŗ§¨łŖ§§į„§§§ň4§ń§Ř§…»Įņł§∑§∆§™§ÍĹŇĹżĺű¬÷°£

•«•£•Ļ•◊•ž•§§ő«„§§īĻ§®§Úł°∆§§∑§∆§§§Ņ§¨ŮŔ§∑ŮŔ§∑Ľ»§√§∆§§§Ņ§‚§ő§ő°Ę§Ĺ§Ū§Ĺ§Ūł¬≥¶§«§‚§Ę§Ž§∑ĺĮ§∑§–§ę§Í§ř§»§ř§√§Ņ∂‚§¨ľÍ§ň∆Ģ§√§Ņ§ő§«§≥§≥§«Ľ◊§§ņŕ§√§∆«„§§īĻ§®°£

•Š°ľ•ę°ľ§Ō√Õ√ §»ņ≠«Ĺ§ÚľŤ§√§∆ BENQ §ň§∑§Ņ§¨°ĘŐš¬Í§Ō•Ō°ľ•…•¶•ß•Ę•≠•„•Í•÷•ž°ľ•∑•Á•ů§»•ŗ•ť šņĶĶ°«Ĺ§őÕ≠ŐĶ°£

§≥§ž§ņ§Ī§«√Õ√ §¨ 2«‹§Ō —§Ô§√§∆§Į§Ž§ő§«§…§¶§∑§Ť§¶§ęļ«łŚ§ř§««ļ§ů§ņ§¨°ĘįűļĢ§Ō 1«Į§ňŅŰ≤ů§»§§§¶ńÝŇŔ§∑§ęĽ»§Ô§ §§°Ę§ę§ń 2690 §őĽĢ§Ō∑Ž∂…•Ō°ľ•…•¶•ß•Ę•≠•„•Í•÷•ž°ľ•∑•Á•ů§ÚĻ‘§Ô§ §ę§√§Ņ§ő§«ļ£≤ů§Ō•Ō°ľ•…•¶•ß•Ę•≠•„•Í•÷•ž°ľ•∑•Á•ůŐĶ§∑§«ő…§§§»»Ĺ√«°£

•ŗ•ť šņĶĶ°«Ĺ§ŌĽŇÕÕ…Ĺ§Úłę§Ž§»∆√§ňĶ≠ļ‹§Ō§ §ę§√§Ņ§¨°Ę≥∆•ň•Ś°ľ•Ļ•Ķ•§•»§őĶ≠ĽŲ§ņ§»§…§¶§š§ťŇŽļ‹§∑§∆§ŽŐŌÕÕ°£

ľ¬ļ›§ňĽ»§√§∆§Ŗ§Ž§»•ŗ•ť šņĶĶ°«Ĺ§ň§ń§§§∆§Ō OSD §ő•Š•ň•Ś°ľ§ň•™•ů•™•’§őĻŗŐ‹§¨§Ę§√§Ņ§ő§«ĶÕ§ů§«§§§Ž§»§Ŗ§ §∑§∆ő…§Ķ§Ĺ§¶§ņ°£

≤Ģ§Š§∆ 2690 §»łę»ś§Ŕ§∆§Ŗ§Ņ§ť 2690 §Ō∆Ī§łŅß≤ĻŇŔ§ §ő§ň≤ęŅߧ§≤ęŅߧ§°£

PD2705Q §¨§ř§Ž§« 9300K §őŅß≤ĻŇŔ§ő§Ť§¶§ņ°£(ĺ–)

≤£…ż§¨Ļ≠§Į§ §√§∆ Lightroom §š Photoshop §ő•—•ž•√•»§¨ľŔň‚§ň§ §ť§ §§§ő§Ō§»§∆§‚ ōÕÝ°£

§≥§ž§ņ§»•«•Ś•Ę•Ž•«•£•Ļ•◊•ž•§§ő 2ňÁŐ‹§Ō§§§ť§ §§§ő§«§Ō§ §§§ę°©§»°£

§≥§ž§«łĹŃŁļÓ∂»§¨§Ō§ę§…§Ž§»§§§§§ °Ń°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2020/05/31

CPU•Į°ľ•ť°ľ

Ńį≤ů§ő¬≥§≠°£

ʙ intel i7-4771ʙAMD Ryzen 7 3700X

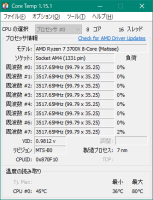

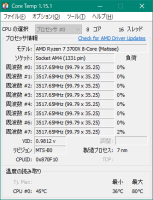

CPU •Į°ľ•ť°ľ§ŌŇŲĹť…łĹŗŇļ…’§ő AMD Wraith Prism CPU •Į°ľ•ť°ľ (łńŅÕŇ™ńŐĺő°÷•—•Í•‘•Į°ľ•ť°ľ°◊) §«§§§§§ę§ §»ĻÕ§®§∆§§§Ņ§¨°ĘľĪľ‘§ő°÷≤∆§Ú∑ř§®§Ž§ §ťł◊Ňį MarkII §Ú∆Ģ§ž§Ž§Ŕ§∑°◊§»§§§¶∆≥§≠§ň§Ť§Í°Ę√Õ√ §‚ľÍļʧņ§√§Ņ§ő§«Ńį≤ů§»Ľų§Ņ§Ť§¶§ •—•Ņ°ľ•ů§« CPU •Į°ľ•ť°ľ§Úńī√£°£

ļ£≤ů§Ō Scythe §őł◊Ňį MarkII°£

ľŤ§Í…’§Ī§Ō≥š§»ī √Ī§ §¨§ť°Ę•Į°ľ•ť°ľ§Ú•Í•∆•ů•∑•Á•ů§ň•Õ•łĽŖ§Š§Ļ§Ž§»§≥§Ū§«°÷•Õ•ł§Úńý§Š§≠§Ž°◊§≥§»§ňĶ§§¨§ń§ę§ļ√śŇ”»ĺ√ľ§ňńý§Š§∆§§§Ņ§»§§§¶•›•ę•Ŗ•Ļ§Ú§š§√§Ņ§ő§¨√Ūį’Ňņ°£

# §Ę§őĻҧĶ§ņ§»ńý§Š§≠§√§∆§§§§§‚§ő§ęŐ¬§¶§¨°Ęņ‚ŐņĹ٧ň§Ń§„§ů§»°÷ńý§Š§≠§√§∆§Į§ņ§Ķ§§°◊§»Ĺ٧꧞§∆§Ę§√§Ņ°£(

§Ĺ§ů§«§‚§√§∆§Ę§»§ę§ťĽōҶ§Ķ§ž§Ņ§≥§»§ņ§¨°Ę§…§¶§‚•“°ľ•»•∑•ů•Į§őłĢ§≠§Úī÷į„§®§∆§§§Ņ§Ť§¶§«•Š•‚•Í§ő匧ň»Ô§Ķ§ŽłĢ§≠§«ľŤ§Í…’§Ī§∆§∑§ř§√§Ņ§Ť§¶§ņ°£

§≥§ő•Į°ľ•ť°ľ§Ōň‹ÕŤ•Š•‚•Í§ÚľŔň‚§∑§ §§§Ť§¶•™•’•Ľ•√•»§∑§∆§§§Ž§ő§ņ§¨°Ę•Š•‚•Í§ÚľŔň‚§∑§ §§§Ť§¶§ň»Ú§Ī§∆§Ž»Ņ¬–¬¶ (°ŠĹ–§√ń•§√§∆§Ž¬¶) §Ú•Š•‚•Í¬¶§ň§Ļ§Ž§»§§§¶•Ę•Ř§ ľŤ§Í…’§Ī§ę§Ņ§Ú§∑§∆§§§Ņ°£

§‚§¶įžŇŔ…’§Īńĺ§Ļ§» 3≤ů§Į§ť§§Ľ»§®§Ž•Į•ř•į•Í•Ļ§őĽń§Í§¨§ §Į§ §√§∆§∑§ř§¶ (įžŇŔŐ‹§ŌįĶ√Ś∂ŮĻÁ§Ú≥ő«ß§Ļ§Ž§Ņ§Š§Ô§∂§»≥į§∑§Ņ) §ő§«°Ęľ°≤ů•Š•‚•ÍŃżņŖĽĢ§ň…‘∂ŮĻÁ§¨Ĺ–§ž§–§“§√§Į§Í ÷§Ļ§≥§»§ň§Ļ§Ž°£

§Ĺ§ů§ §Ô§Ī§«ŃŠ¬ģ…ť≤Ŕńīļļ°£

ľľ≤Ļ 26ŇŔ§«∑◊¬¨°£

•į•Í•Ļ§ŌĹ„ņĶ•Į°ľ•ť°ľ§ŌĹ„ņĶ•į•Í•Ļ°Ęł◊Ňį Mk2 §Ō•Į•ř•į•Í•Ļ°£

PBO §Ō Auto §« PTT=88W ņ©ł¬§ő•ő°ľ•ř•Žĺű¬÷°£

CINEBENCH R20 §Ú≤ů§∑§Ņ∑Ž≤հʧ…§Ń§ť§‚ 70.5ŇŔ§»°Ęł◊Ňį Mk2 §Ú∂Ķ§®§∆§Į§ž§ŅľĪľ‘§‚ľů§Ú«Ī§Ž∆śłĹ囧ň°£

§…§¶§‚Ĺ„ņĶ•Į°ľ•ť°ľ§őĹ–ÕŤ§¨§ę§ §Íő…§§ŐŌÕÕ§«°Ę•’•°•ůńĺ∑¬ 90mm łő§ő§¶§Ž§Ķ§Ķ§ňŐ‹§Ú‚‘§Ž§ §ť§–°ĘĺĮ§ §Į§»§‚…łĹŗņŖńÍ (PBO=Auto °Š PPT=88W ņ©ł¬) §«őš§š§Ļ§ņ§Ī§ §ťĹ„ņĶ§ő•—•Í•‘•Į°ľ•ť°ľ§«§‚…¨Õ◊ĹĹ ¨§ő§Ť§¶§ņ°£

# TDP 105W §ř§«¬–ĪĢ§ņ§Ĺ§¶§ §ő§«§ę§ §Í§ő§‚§ő°©

•Ķ•§•…•’•Ū°ľłő§őÕÝŇņ (•Ō•¶•ł•ů•į∆‚§ő•®•Ę•’•Ū°ľļ«Ň¨≤ŧň§Ť§ŽńĻĽĢī÷ÕÝÕ—§«§őį¬ńÍőšĶ—) §»≤Ľ§őņҧę§Ķ§ÚľŤ§Ž§ §ť§–ł◊Ňį MkII §ő ż§¨ő…§§§¨°Ę§Ĺ§¶§«§ §Ī§ž§– 4,000ĪŖľŚ§ÚĹ–§Ļ§ő§Ō°÷§ř§Ņ§≥§ů§…°◊§«ő…§§°£

ĺĮ§ §Į§»§‚§Ļ§į§ňłÚīĻ§Ļ§Ŕ§≠§«§Ō§ §Į°Ę§ř§ļ§ŌÕÕĽ“§Úłę§Ž§Ŕ§≠§ņ§Ū§¶°£

ł◊Ňį MarkII §« CINEBENCH R20 §Ú≤ů§∑§Ņ§»§≠§ő≤ĻŇŔ

°°°°PBO Auto (PPT=88W)°ß69ŇŔ

°°°°PBO Õ≠łķ (PTT § §…ŐĶņ©ł¬)°ß74ŇŔ

OCCT (•≥•ĘŅŰľę∆į°Ę•«°ľ•Ņ•Ľ•√•»ĺģ°ĘAVX2)

°°°°PBO Auto (PPT=88W)°ß69ŇŔ

°°°°PBO Õ≠łķ (PTT § §…ŐĶņ©ł¬)°ß85ŇŔį 匰°Ę®5 ¨īįŃŲ§Ľ§ļ

ʙ intel i7-4771ʙAMD Ryzen 7 3700X

CPU •Į°ľ•ť°ľ§ŌŇŲĹť…łĹŗŇļ…’§ő AMD Wraith Prism CPU •Į°ľ•ť°ľ (łńŅÕŇ™ńŐĺő°÷•—•Í•‘•Į°ľ•ť°ľ°◊) §«§§§§§ę§ §»ĻÕ§®§∆§§§Ņ§¨°ĘľĪľ‘§ő°÷≤∆§Ú∑ř§®§Ž§ §ťł◊Ňį MarkII §Ú∆Ģ§ž§Ž§Ŕ§∑°◊§»§§§¶∆≥§≠§ň§Ť§Í°Ę√Õ√ §‚ľÍļʧņ§√§Ņ§ő§«Ńį≤ů§»Ľų§Ņ§Ť§¶§ •—•Ņ°ľ•ů§« CPU •Į°ľ•ť°ľ§Úńī√£°£

ļ£≤ů§Ō Scythe §őł◊Ňį MarkII°£

ľŤ§Í…’§Ī§Ō≥š§»ī √Ī§ §¨§ť°Ę•Į°ľ•ť°ľ§Ú•Í•∆•ů•∑•Á•ů§ň•Õ•łĽŖ§Š§Ļ§Ž§»§≥§Ū§«°÷•Õ•ł§Úńý§Š§≠§Ž°◊§≥§»§ňĶ§§¨§ń§ę§ļ√śŇ”»ĺ√ľ§ňńý§Š§∆§§§Ņ§»§§§¶•›•ę•Ŗ•Ļ§Ú§š§√§Ņ§ő§¨√Ūį’Ňņ°£

# §Ę§őĻҧĶ§ņ§»ńý§Š§≠§√§∆§§§§§‚§ő§ęŐ¬§¶§¨°Ęņ‚ŐņĹ٧ň§Ń§„§ů§»°÷ńý§Š§≠§√§∆§Į§ņ§Ķ§§°◊§»Ĺ٧꧞§∆§Ę§√§Ņ°£(

§Ĺ§ů§«§‚§√§∆§Ę§»§ę§ťĽōҶ§Ķ§ž§Ņ§≥§»§ņ§¨°Ę§…§¶§‚•“°ľ•»•∑•ů•Į§őłĢ§≠§Úī÷į„§®§∆§§§Ņ§Ť§¶§«•Š•‚•Í§ő匧ň»Ô§Ķ§ŽłĢ§≠§«ľŤ§Í…’§Ī§∆§∑§ř§√§Ņ§Ť§¶§ņ°£

§≥§ő•Į°ľ•ť°ľ§Ōň‹ÕŤ•Š•‚•Í§ÚľŔň‚§∑§ §§§Ť§¶•™•’•Ľ•√•»§∑§∆§§§Ž§ő§ņ§¨°Ę•Š•‚•Í§ÚľŔň‚§∑§ §§§Ť§¶§ň»Ú§Ī§∆§Ž»Ņ¬–¬¶ (°ŠĹ–§√ń•§√§∆§Ž¬¶) §Ú•Š•‚•Í¬¶§ň§Ļ§Ž§»§§§¶•Ę•Ř§ ľŤ§Í…’§Ī§ę§Ņ§Ú§∑§∆§§§Ņ°£

§‚§¶įžŇŔ…’§Īńĺ§Ļ§» 3≤ů§Į§ť§§Ľ»§®§Ž•Į•ř•į•Í•Ļ§őĽń§Í§¨§ §Į§ §√§∆§∑§ř§¶ (įžŇŔŐ‹§ŌįĶ√Ś∂ŮĻÁ§Ú≥ő«ß§Ļ§Ž§Ņ§Š§Ô§∂§»≥į§∑§Ņ) §ő§«°Ęľ°≤ů•Š•‚•ÍŃżņŖĽĢ§ň…‘∂ŮĻÁ§¨Ĺ–§ž§–§“§√§Į§Í ÷§Ļ§≥§»§ň§Ļ§Ž°£

§Ĺ§ů§ §Ô§Ī§«ŃŠ¬ģ…ť≤Ŕńīļļ°£

ľľ≤Ļ 26ŇŔ§«∑◊¬¨°£

•į•Í•Ļ§ŌĹ„ņĶ•Į°ľ•ť°ľ§ŌĹ„ņĶ•į•Í•Ļ°Ęł◊Ňį Mk2 §Ō•Į•ř•į•Í•Ļ°£

PBO §Ō Auto §« PTT=88W ņ©ł¬§ő•ő°ľ•ř•Žĺű¬÷°£

CINEBENCH R20 §Ú≤ů§∑§Ņ∑Ž≤հʧ…§Ń§ť§‚ 70.5ŇŔ§»°Ęł◊Ňį Mk2 §Ú∂Ķ§®§∆§Į§ž§ŅľĪľ‘§‚ľů§Ú«Ī§Ž∆śłĹ囧ň°£

§…§¶§‚Ĺ„ņĶ•Į°ľ•ť°ľ§őĹ–ÕŤ§¨§ę§ §Íő…§§ŐŌÕÕ§«°Ę•’•°•ůńĺ∑¬ 90mm łő§ő§¶§Ž§Ķ§Ķ§ňŐ‹§Ú‚‘§Ž§ §ť§–°ĘĺĮ§ §Į§»§‚…łĹŗņŖńÍ (PBO=Auto °Š PPT=88W ņ©ł¬) §«őš§š§Ļ§ņ§Ī§ §ťĹ„ņĶ§ő•—•Í•‘•Į°ľ•ť°ľ§«§‚…¨Õ◊ĹĹ ¨§ő§Ť§¶§ņ°£

# TDP 105W §ř§«¬–ĪĢ§ņ§Ĺ§¶§ §ő§«§ę§ §Í§ő§‚§ő°©

•Ķ•§•…•’•Ū°ľłő§őÕÝŇņ (•Ō•¶•ł•ů•į∆‚§ő•®•Ę•’•Ū°ľļ«Ň¨≤ŧň§Ť§ŽńĻĽĢī÷ÕÝÕ—§«§őį¬ńÍőšĶ—) §»≤Ľ§őņҧę§Ķ§ÚľŤ§Ž§ §ť§–ł◊Ňį MkII §ő ż§¨ő…§§§¨°Ę§Ĺ§¶§«§ §Ī§ž§– 4,000ĪŖľŚ§ÚĹ–§Ļ§ő§Ō°÷§ř§Ņ§≥§ů§…°◊§«ő…§§°£

ĺĮ§ §Į§»§‚§Ļ§į§ňłÚīĻ§Ļ§Ŕ§≠§«§Ō§ §Į°Ę§ř§ļ§ŌÕÕĽ“§Úłę§Ž§Ŕ§≠§ņ§Ū§¶°£

ł◊Ňį MarkII §« CINEBENCH R20 §Ú≤ů§∑§Ņ§»§≠§ő≤ĻŇŔ

°°°°PBO Auto (PPT=88W)°ß69ŇŔ

°°°°PBO Õ≠łķ (PTT § §…ŐĶņ©ł¬)°ß74ŇŔ

OCCT (•≥•ĘŅŰľę∆į°Ę•«°ľ•Ņ•Ľ•√•»ĺģ°ĘAVX2)

°°°°PBO Auto (PPT=88W)°ß69ŇŔ

°°°°PBO Õ≠łķ (PTT § §…ŐĶņ©ł¬)°ß85ŇŔį 匰°Ę®5 ¨īįŃŲ§Ľ§ļ

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2020/05/24

intel i7-4771ʙAMD Ryzen 7 3700X

•Š•§•ůPC§Ú•Í•◊•ž°ľ•Ļ§∑§Ņ°£

Ńį≤ů§Ō §≥§ő §Ę§Ņ§Í °£

§Ĺ§Ū§Ĺ§Ū Lightroom §» Photoshop Ň™§ňŅ…§Į§ §√§∆§≠§Ņ§ő§«•Í•◊•ž°ľ•Ļ§Úł°∆§°£

ļ£≤ů§‚į¬ńͧő intel §ę§ °Ń°©§»Ľ◊§√§∆§§§Ņ§¨°ĘAMD Ryzen 3600 §¨ i7-9700K §»§Ř§‹∆Ī§ł•—•’•©°ľ•ř•ů•Ļ§«√Õ√ §¨ 1.5ňŁĪŖ§Ř§…į¬§Į°Ę3700X §¨ i7-9700K §Ť§Í§‚į¬§§√Õ√ §«•—•’•©°ľ•ř•ů•Ļ§Ō§Ĺ§žį 匧ņ§¨°Ę≤ŠĶÓ§ő AMD §ő•»•ť•÷•Ž§‚§Ę§Í§…§Ń§ť§ÚŃ™§÷§Ŕ§≠§ę§»§§§¶»ůĺÔ§ň«ļ§ř§∑§§ĺű¬÷°£

∑Ž∂…°ĘľĢ§Í§őĺű∂∑§Úłę§∆§Ž§»…‘į¬ńͧ §≥§»§Ō§ §§§∑°Ę•Š•‚•Í§őŃÍņ≠§Ōņő§ň»ś§Ŕ§∆§ę§ §Í•ř•∑§ň§ §√§∆§Ž§Ŗ§Ņ§§§ņ§∑°Ęņ≠«ĹŇ™§ň i7-9700K §Ť§Í匧 §ť§ř§Ņ 7«Į§Į§ť§§Ľ»§®§Ž§ņ§Ū§¶§»§§§¶§≥§»§« ≥»Į§∑§∆ 3700X §ň∑ŤńÍ°£

§Ĺ§ž§ §ť§–§ §Ž§ņ§Ī•≥•Ļ•»§ÚÕř§®§∆°Ę§»§§§¶§≥§»§««„§√§Ņ§ő§Ōį ≤ľ§őńէͰ£

§…§¶§Ľ M.2 SSD §Ō NVMe ņ‹¬≥§ő M.2_1 §∑§ęĽ»§Ô§ §§§ő§«Őš¬ÍŐĶ§§°£

MVNe M.2 SSD §Ō BIOSTAR M700-256GB°£§∑§ť§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»≤ń§‚ŐĶ§Į…‘≤ń§‚ŐĶ§Į§«•—•Ĺ•≥•ůĻ©ňľ§«•Ľ°ľ•Ž¬–囧»§ §√§∆§§§Ņ§ő§«Ń™¬Ú°£

łĶ°Ļ§ŌīŻ¬ł§ő SSD §ÚőģÕ—§∑§Ņ§ę§√§Ņ§¨°Ę•Ę°ľ•≠•∆•Į•Ń•„§Ĺ§ő§‚§ő§¨ —ĻĻ§ň§ §Ž§Ņ§Šļ«į≠§őĺžĻÁłĶ§ňŐŠ§Ļ§≥§»§‚ĻÕ§®§∆ OS §ő∆Ģ§√§Ņ SSD §Ō√÷§§§∆§™§≠§Ņ§ę§√§Ņ§Ņ§Š§∑§ę§Ņ§ §Į°£

•Š•‚•Í§Ō•Ô•ī•ů•Ľ°ľ•Ž§«į¬§§§Ō§ļ§ņ§√§Ņ Crucial CT2K16G4DFD8266 (DDR4-2666 16GBx2) §Ť§Í§‚ŇĻ∆¨ńŐĺÔ»ő«š§ő CFD W4U2666CM-16G §ő ż§¨į¬§ę§√§Ņ§»§§§¶∆śłĹĺ›°£

§ §™őĺľ‘§Ō∆Ī§łņĹ… §«•Ń•√•◊§‚∆Ī§ł•ř•§•Į•Ū•ůņŧņ§√§Ņ°£

(§…§¶§‚ľŤį∑≤Ůľ“§¨į„§¶§ņ§Ī§ť§∑§§)

•į•ť•‹§Ō intel § §ťň‹ÕŤ«„§¶…¨Õ◊§Ō§ §§§‚§ő§ņ§¨°ĘAMD §Ō APU §«§ §§§»•į•ť•’•£•√•Į∆‚¬Ę§«§Ō§ §§§ő§«§≥§Ń§ť§‚§∑§ę§Ņ§ §Į°£

§»§Í§Ę§®§ļ 2D §¨ FullHD §«…ŠńŐ§ňľŐ§ž§–ő…§Į°Ę§ę§ń DVI-D §» HDMI §¨§Ę§√§∆•’•°•ů•ž•Ļ§»§§§¶ĺÚ∑Ô§«Ń™§ů§ņ»ń°£

Twitter §«•’•©•Ū•Ô°ľ§Ķ§ů§ť§ę§ť°÷GT1050 §ő§Ř§¨§§§§§ő§«§Ō°ń°◊§»§§§¶•Ę•…•–•§•Ļ§Úńļ§§§Ņ§¨°Ę§Ņ§ř§Ņ§ř PT2 Ľ™§ňĽ…§∑§∆§Ę§Ž ASUS §ő GT710 §«ĽÓ§∑§∆§Ŗ§Ņ§»§≥§Ū∆√§ňŐš¬ÍŐĶ§§§…§≥§Ū§ę Lightroom §ő•’•£•Ž•Ņ°ľ∑Ō§¨§Ő§Ž§Ő§Ž∆į§§§∆°÷§‚§¶§≥§§§ń§ÚĽ…§Ľ§–§§§§§ů§ł§„§ §§§ę§ °©°◊§»Ľ◊§¶§Į§ť§§§ņ§√§Ņ§ő§«§≥§ž§ň≥őńÍ°£

§Ĺ§ő¬ĺ§ŌīŻ¬ł§őīń∂≠§Ú§Ĺ§ő§ř§řĽ»§¶°£

§Ĺ§∑§∆∑Ž≤Ő°£

§∑§ę§∑Ļ¨§§§ň§‚§≥§ő ›łĪ§ÚĽ»§¶§Ť§¶§ §≥§»§ŌŐĶ§Į§Ļ§ů§ §Í§» OS •§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§ę§ťĶĮ∆į°ĘLightroom §ő…ť≤Ŕ•∆•Ļ•»§ř§« —§ Ķů∆į§Ú§Ļ§Ž§≥§»§‚ŐĶ§ĮŐĶĽŲ§ň∆į§§§∆§§§Ž°£

įž»÷«ļ§ů§ņ§ő§Ō AMD RaidXpert2 §«°ĘīŻ¬ł§ő•«°ľ•Ņ§Ú ›Ľż§∑§Ņ§ř§ř RAID-1 §¨Ń»§Š§Ž§ę§…§¶§ę§ņ§√§Ņ§¨°ĘRaidXpert2 §ő•Ū•į•§•ů§őĽĢ§ň Japanese §ÚŃ™§ů§«§™§Ī§–§‚§∑§ę§∑§Ņ§ť•«°ľ•Ņ ›Ľż§¨Ĺ–ÕŤ§Ņ§ę§ §°§»Ľ◊§Ô§ §Į§‚ŐĶ§§°£

# įžĪĢ•–•√•Į•Ę•√•◊§ŌľŤ§√§∆§§§Ņ§ő§«•«°ľ•Ņ§Ĺ§ő§‚§ő§ŌŐĶĽŲ°£

ļ£łĹļŖ§‚•Í•◊•ž°ľ•Ļ§∑§Ņ•Š•§•ů PC §ę§ť∆ŁĶ≠§ÚĹ٧§§∆§§§Ž§¨°Ę§≥§őĺű¬÷§«§‚∆√§ň…‘į¬ńͧň§ §Ž§≥§»§ §Į§Ļ§Ž§Ļ§Ž§»∆į§§§∆§™§Í°ĘĶ◊§∑§÷§Í§ő AMD §«•Ī•Ń§¨√Ś§Į§Ť§¶§ §≥§»§‚ŐĶ§§°£

§Ņ§ņ°ĘŃī¬őŇ™§ň§Ō•—•’•©°ľ•ř•ů•ĻŇ™§ Ňņ§ę§ťłę§∆ i7-4771 §»»ś≥”§∑§∆§‚∆ÕĹ–§∑§Ņő…§Ķ§Ō§ §Į°Ęi7-4771 §ň•Í•◊•ž°ľ•Ļ§∑§Ņ 6«Į»ĺŃį§»»ś§Ŕ§Ž§»ī∂∆į§¨∑ŽĻĹ«Ų§§°£

∆√§ň Lightroom §őŃŗļÓ§ň§ń§§§∆§Ō°ĘĹ٧≠Ĺ–§∑§»•Ļ•ř°ľ•»•◊•ž•”•Ś°ľņłņģ§»§§§√§Ņ¬Ņ•≥•Ę§őňĹőŌ§«≤Ú∑Ť§Ļ§Ž…Ű ¨§ő•—•’•©°ľ•ř•ů•Ļ§Ōņ®§ř§ł§§§ő§ņ§¨°Ę§Ĺ§žį ≥į§Ōį’≥į§ň§‚ i7-4771 §»»ś§Ŕ§∆ī∂∆į§Ļ§Ž§Ř§…≤ĢŃĪ§∑§Ņ§»Ľ◊§®§ŽŇņ§ŌŐĶ§Į°Ę§≥§ž§ §ť§– i7-4771 §ň GT710 §Ú卧Ľ§ž§–§§§Į§ť§ęĪšŐŅ§«§≠§Ņ§ő§«§Ō°©§»Ľ◊§¶ĺžŐŐ§‚§Ę§Ž°£

§∑§ę§∑°Ę•Ę•◊•Í•Ī°ľ•∑•Á•ů§ő•ž•Ļ•›•ů•Ļ§Ōī∂∆į§¨«Ų§§§ §¨§ť§‚≤ĢŃĪ§Ō§∑§∆§§§Ž§ő§«°Ę•Ĺ•ž§ň§Ť§ŽĶ§ ¨Ň™§ Őš¬Í§»§§§¶Ňņ§«§Ōő…§Į§ §√§Ņ§»ī∂§ł§Ņ°£

§Ĺ§‚§Ĺ§‚§ő§™Ō√§∑§»§∑§∆°Ę•Š•‚•ÍŇŽļ‹őŐ§¨ 16GB §«§Ō¬≠§Í§ļ°Ę•Š•‚•Í§Ú«„§§¬≠§Ĺ§¶§ň§‚ļ£§Ķ§ť DDR3 §Ú«„§¶§ő§Ōļ£łŚ§ÚĻÕ§®§Ž§»•≥•Ļ•—į≠§Ļ§ģ§ņ§Ū§¶§»§§§¶§≥§»§«°Ę§Ĺ§ž§ §ť 3Ňņ•Ľ•√•» (CPU°‹•Š•‚•Í°‹•ř•∂°ľ) §«ļ£§ő§¶§Ń§ňĻĻŅ∑§∑§Ņ ż§¨§§§§§ő§«§Ō°©§»§§§¶§≥§»§«•Ę•√•◊•į•ž°ľ•…§Ļ§Ž§ňĽÍ§√§Ņ§»§§§¶ÕżÕ≥§‚§Ę§Ž°Ę§»§§§¶§ę§≥§ž§¨¬Á§≠§§°£

# ļ£§ř§«§Ĺ§ž§¨¬≠§ę§Ľ§«•Š•‚•ÍŃżőŐ§«§≠§ §ę§√§Ņ°£

ļ£łŚ§Ōį¬Ņī§∑§∆§≥§ž§ę§ť 7«Į§Ú≤Š§ī§Ľ§Ž§»Ľ◊§®§–§Ĺ§ž§«§§§§§ę§ °Ę§»§ŌĽ◊§¶°£

Ńį≤ů§Ō §≥§ő §Ę§Ņ§Í °£

§Ĺ§Ū§Ĺ§Ū Lightroom §» Photoshop Ň™§ňŅ…§Į§ §√§∆§≠§Ņ§ő§«•Í•◊•ž°ľ•Ļ§Úł°∆§°£

ļ£≤ů§‚į¬ńͧő intel §ę§ °Ń°©§»Ľ◊§√§∆§§§Ņ§¨°ĘAMD Ryzen 3600 §¨ i7-9700K §»§Ř§‹∆Ī§ł•—•’•©°ľ•ř•ů•Ļ§«√Õ√ §¨ 1.5ňŁĪŖ§Ř§…į¬§Į°Ę3700X §¨ i7-9700K §Ť§Í§‚į¬§§√Õ√ §«•—•’•©°ľ•ř•ů•Ļ§Ō§Ĺ§žį 匧ņ§¨°Ę≤ŠĶÓ§ő AMD §ő•»•ť•÷•Ž§‚§Ę§Í§…§Ń§ť§ÚŃ™§÷§Ŕ§≠§ę§»§§§¶»ůĺÔ§ň«ļ§ř§∑§§ĺű¬÷°£

∑Ž∂…°ĘľĢ§Í§őĺű∂∑§Úłę§∆§Ž§»…‘į¬ńͧ §≥§»§Ō§ §§§∑°Ę•Š•‚•Í§őŃÍņ≠§Ōņő§ň»ś§Ŕ§∆§ę§ §Í•ř•∑§ň§ §√§∆§Ž§Ŗ§Ņ§§§ņ§∑°Ęņ≠«ĹŇ™§ň i7-9700K §Ť§Í匧 §ť§ř§Ņ 7«Į§Į§ť§§Ľ»§®§Ž§ņ§Ū§¶§»§§§¶§≥§»§« ≥»Į§∑§∆ 3700X §ň∑ŤńÍ°£

§Ĺ§ž§ §ť§–§ §Ž§ņ§Ī•≥•Ļ•»§ÚÕř§®§∆°Ę§»§§§¶§≥§»§««„§√§Ņ§ő§Ōį ≤ľ§őńէͰ£

- AMD Ryzen 7 3700X

- ASUS TUF B450M-PLUS

- BIOSTAR M700-256GB

- CFD W4U2666CM-16G

- łľŅÕĽ◊ĻÕ NVIDIA GeForce GT710

§…§¶§Ľ M.2 SSD §Ō NVMe ņ‹¬≥§ő M.2_1 §∑§ęĽ»§Ô§ §§§ő§«Őš¬ÍŐĶ§§°£

MVNe M.2 SSD §Ō BIOSTAR M700-256GB°£§∑§ť§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»≤ń§‚ŐĶ§Į…‘≤ń§‚ŐĶ§Į§«•—•Ĺ•≥•ůĻ©ňľ§«•Ľ°ľ•Ž¬–囧»§ §√§∆§§§Ņ§ő§«Ń™¬Ú°£

łĶ°Ļ§ŌīŻ¬ł§ő SSD §ÚőģÕ—§∑§Ņ§ę§√§Ņ§¨°Ę•Ę°ľ•≠•∆•Į•Ń•„§Ĺ§ő§‚§ő§¨ —ĻĻ§ň§ §Ž§Ņ§Šļ«į≠§őĺžĻÁłĶ§ňŐŠ§Ļ§≥§»§‚ĻÕ§®§∆ OS §ő∆Ģ§√§Ņ SSD §Ō√÷§§§∆§™§≠§Ņ§ę§√§Ņ§Ņ§Š§∑§ę§Ņ§ §Į°£

•Š•‚•Í§Ō•Ô•ī•ů•Ľ°ľ•Ž§«į¬§§§Ō§ļ§ņ§√§Ņ Crucial CT2K16G4DFD8266 (DDR4-2666 16GBx2) §Ť§Í§‚ŇĻ∆¨ńŐĺÔ»ő«š§ő CFD W4U2666CM-16G §ő ż§¨į¬§ę§√§Ņ§»§§§¶∆śłĹĺ›°£

§ §™őĺľ‘§Ō∆Ī§łņĹ… §«•Ń•√•◊§‚∆Ī§ł•ř•§•Į•Ū•ůņŧņ§√§Ņ°£

(§…§¶§‚ľŤį∑≤Ůľ“§¨į„§¶§ņ§Ī§ť§∑§§)

•į•ť•‹§Ō intel § §ťň‹ÕŤ«„§¶…¨Õ◊§Ō§ §§§‚§ő§ņ§¨°ĘAMD §Ō APU §«§ §§§»•į•ť•’•£•√•Į∆‚¬Ę§«§Ō§ §§§ő§«§≥§Ń§ť§‚§∑§ę§Ņ§ §Į°£

§»§Í§Ę§®§ļ 2D §¨ FullHD §«…ŠńŐ§ňľŐ§ž§–ő…§Į°Ę§ę§ń DVI-D §» HDMI §¨§Ę§√§∆•’•°•ů•ž•Ļ§»§§§¶ĺÚ∑Ô§«Ń™§ů§ņ»ń°£

Twitter §«•’•©•Ū•Ô°ľ§Ķ§ů§ť§ę§ť°÷GT1050 §ő§Ř§¨§§§§§ő§«§Ō°ń°◊§»§§§¶•Ę•…•–•§•Ļ§Úńļ§§§Ņ§¨°Ę§Ņ§ř§Ņ§ř PT2 Ľ™§ňĽ…§∑§∆§Ę§Ž ASUS §ő GT710 §«ĽÓ§∑§∆§Ŗ§Ņ§»§≥§Ū∆√§ňŐš¬ÍŐĶ§§§…§≥§Ū§ę Lightroom §ő•’•£•Ž•Ņ°ľ∑Ō§¨§Ő§Ž§Ő§Ž∆į§§§∆°÷§‚§¶§≥§§§ń§ÚĽ…§Ľ§–§§§§§ů§ł§„§ §§§ę§ °©°◊§»Ľ◊§¶§Į§ť§§§ņ§√§Ņ§ő§«§≥§ž§ň≥őńÍ°£

§Ĺ§ő¬ĺ§ŌīŻ¬ł§őīń∂≠§Ú§Ĺ§ő§ř§řĽ»§¶°£

§Ĺ§∑§∆∑Ž≤Ő°£

§∑§ę§∑Ļ¨§§§ň§‚§≥§ő ›łĪ§ÚĽ»§¶§Ť§¶§ §≥§»§ŌŐĶ§Į§Ļ§ů§ §Í§» OS •§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§ę§ťĶĮ∆į°ĘLightroom §ő…ť≤Ŕ•∆•Ļ•»§ř§« —§ Ķů∆į§Ú§Ļ§Ž§≥§»§‚ŐĶ§ĮŐĶĽŲ§ň∆į§§§∆§§§Ž°£

įž»÷«ļ§ů§ņ§ő§Ō AMD RaidXpert2 §«°ĘīŻ¬ł§ő•«°ľ•Ņ§Ú ›Ľż§∑§Ņ§ř§ř RAID-1 §¨Ń»§Š§Ž§ę§…§¶§ę§ņ§√§Ņ§¨°ĘRaidXpert2 §ő•Ū•į•§•ů§őĽĢ§ň Japanese §ÚŃ™§ů§«§™§Ī§–§‚§∑§ę§∑§Ņ§ť•«°ľ•Ņ ›Ľż§¨Ĺ–ÕŤ§Ņ§ę§ §°§»Ľ◊§Ô§ §Į§‚ŐĶ§§°£

# įžĪĢ•–•√•Į•Ę•√•◊§ŌľŤ§√§∆§§§Ņ§ő§«•«°ľ•Ņ§Ĺ§ő§‚§ő§ŌŐĶĽŲ°£

ļ£łĹļŖ§‚•Í•◊•ž°ľ•Ļ§∑§Ņ•Š•§•ů PC §ę§ť∆ŁĶ≠§ÚĹ٧§§∆§§§Ž§¨°Ę§≥§őĺű¬÷§«§‚∆√§ň…‘į¬ńͧň§ §Ž§≥§»§ §Į§Ļ§Ž§Ļ§Ž§»∆į§§§∆§™§Í°ĘĶ◊§∑§÷§Í§ő AMD §«•Ī•Ń§¨√Ś§Į§Ť§¶§ §≥§»§‚ŐĶ§§°£

§Ņ§ņ°ĘŃī¬őŇ™§ň§Ō•—•’•©°ľ•ř•ů•ĻŇ™§ Ňņ§ę§ťłę§∆ i7-4771 §»»ś≥”§∑§∆§‚∆ÕĹ–§∑§Ņő…§Ķ§Ō§ §Į°Ęi7-4771 §ň•Í•◊•ž°ľ•Ļ§∑§Ņ 6«Į»ĺŃį§»»ś§Ŕ§Ž§»ī∂∆į§¨∑ŽĻĹ«Ų§§°£

∆√§ň Lightroom §őŃŗļÓ§ň§ń§§§∆§Ō°ĘĹ٧≠Ĺ–§∑§»•Ļ•ř°ľ•»•◊•ž•”•Ś°ľņłņģ§»§§§√§Ņ¬Ņ•≥•Ę§őňĹőŌ§«≤Ú∑Ť§Ļ§Ž…Ű ¨§ő•—•’•©°ľ•ř•ů•Ļ§Ōņ®§ř§ł§§§ő§ņ§¨°Ę§Ĺ§žį ≥į§Ōį’≥į§ň§‚ i7-4771 §»»ś§Ŕ§∆ī∂∆į§Ļ§Ž§Ř§…≤ĢŃĪ§∑§Ņ§»Ľ◊§®§ŽŇņ§ŌŐĶ§Į°Ę§≥§ž§ §ť§– i7-4771 §ň GT710 §Ú卧Ľ§ž§–§§§Į§ť§ęĪšŐŅ§«§≠§Ņ§ő§«§Ō°©§»Ľ◊§¶ĺžŐŐ§‚§Ę§Ž°£

§∑§ę§∑°Ę•Ę•◊•Í•Ī°ľ•∑•Á•ů§ő•ž•Ļ•›•ů•Ļ§Ōī∂∆į§¨«Ų§§§ §¨§ť§‚≤ĢŃĪ§Ō§∑§∆§§§Ž§ő§«°Ę•Ĺ•ž§ň§Ť§ŽĶ§ ¨Ň™§ Őš¬Í§»§§§¶Ňņ§«§Ōő…§Į§ §√§Ņ§»ī∂§ł§Ņ°£

§Ĺ§‚§Ĺ§‚§ő§™Ō√§∑§»§∑§∆°Ę•Š•‚•ÍŇŽļ‹őŐ§¨ 16GB §«§Ō¬≠§Í§ļ°Ę•Š•‚•Í§Ú«„§§¬≠§Ĺ§¶§ň§‚ļ£§Ķ§ť DDR3 §Ú«„§¶§ő§Ōļ£łŚ§ÚĻÕ§®§Ž§»•≥•Ļ•—į≠§Ļ§ģ§ņ§Ū§¶§»§§§¶§≥§»§«°Ę§Ĺ§ž§ §ť 3Ňņ•Ľ•√•» (CPU°‹•Š•‚•Í°‹•ř•∂°ľ) §«ļ£§ő§¶§Ń§ňĻĻŅ∑§∑§Ņ ż§¨§§§§§ő§«§Ō°©§»§§§¶§≥§»§«•Ę•√•◊•į•ž°ľ•…§Ļ§Ž§ňĽÍ§√§Ņ§»§§§¶ÕżÕ≥§‚§Ę§Ž°Ę§»§§§¶§ę§≥§ž§¨¬Á§≠§§°£

# ļ£§ř§«§Ĺ§ž§¨¬≠§ę§Ľ§«•Š•‚•ÍŃżőŐ§«§≠§ §ę§√§Ņ°£

ļ£łŚ§Ōį¬Ņī§∑§∆§≥§ž§ę§ť 7«Į§Ú≤Š§ī§Ľ§Ž§»Ľ◊§®§–§Ĺ§ž§«§§§§§ę§ °Ę§»§ŌĽ◊§¶°£

- Ľ≥∂š°ßŅ∑PC§™§Š§«§»§¶§ī§∂§§§ř§Ļ°£

§¶§Ń§‚i7 920§ÚĽ»§√§∆§§§Ž§ő§«≤Ņ§»§ę§∑§Ņ§§§»§≥§Ū§«§Ļ°£(^^; - £«∑Ľ°ßéĪéōé∂éřéńé≥éļéřéĽéřé≤éŌéįéĹ!

§√§∆°Ęi7-920§√§∆§‚§¶Windows10§ő•Ķ•›°ľ•»Ĺ™§Ô§√§∆§Ž°ń§Ť§¶§ °ń°© - Ľ≥∂š°ß>•Ķ•›°ľ•»

§ §§§«§Ļ§Õ°£(^^;

3000»÷¬ś§ę§ť§¨¬–囧ņ§√§Ņ•Ō•ļ§«§Ļ°£ - £«∑Ľ°ßéňéīéĮ£ų

TrackBack URL:[ ‘]

2019/10/14

Windows10§«•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§Ú Ő•…•ť•§•÷§ň•≥•‘°ľ§Ļ§Ž

•Š•‚§»§∑§∆Ľń§∑§∆§™§Į°£

•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§ő•≥•‘°ľ§ň§ń§§§∆

Ęßadministrator §őÕ≠łķ≤Ĺ

ī…Õżľ‘łĘł¬§« cmd.exe §ÚĶĮ∆į§∑°Ę

Ę®/UNILOG §ŌĽōńͧ∑§ §Į§∆§‚§§§§§Ī§…•®•ť°ľ§¨Ĺ–§∆§§§ §§§ę§Ú≥ő«ß§Ļ§Ž§Ņ§Š§ň«į§ő§Ņ§ŠĽōńͧ∑§∆§™§Į°£

Ę®ī∆ļļĺū ů§őį‹Ļ‘ (/COPY:U) §¨Ĺ–ÕŤ§ §§§Ņ§Š°Ę/COPY:DATSOU §«§Ō§ §Į /COPY:DATSO §ň§Ļ§Ž°£

Ľ≤ĻÕ: https://teratail.com/questions/90231

Ęß•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§ÚļÓņģ (administrator)

ntfslinksview-x64 §«•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Ú√Ķ§∑§∆ mklink /J §«ļÓņģ°£

ntfslinksview-x64 §ę§ť¬–囕«•£•ž•Į•»•Í§ÚĽōńͧ∑§∆ł°ļųłŚ°ĘŃīŃ™¬Ú§∑§∆ CTRL+C §«∑Ž≤Ő§Ú•≥•‘°ľ§«§≠§Ž§ő§«°Ę•Ņ•÷∂Ťņŕ§Í•’•£°ľ•Ž•…§ő 2őůŐ‹§» 4őůŐ‹§ÚĽ»§√§∆匾ͧ§§≥§»•–•√•Ń•’•°•§•Ž§ÚļÓ§Ž°£

•Ō°ľ•…•Í•ů•Į§ŌŐĶĽŽ (īŻ§ňÕ≠§Ž)°£

Ęß•ž•ł•Ļ•»•Í§ő —ĻĻ (•≥•‘°ľ§∑§Ņ•ś°ľ•∂°ľ)

RegistryFinder64 §« [ —ĻĻŃį§ő•…•ť•§•÷•ž•Ņ°ľ]:\Users\ - (ő„) H:\Users\ - §Úł°ļų§∑§∆∑Ž≤Ő§Ú Export §Ļ§Ž (•ž•ł•Ļ•»•Í§ő•–•√•Į•Ę•√•◊)°£

§Ĺ§őłŚįž≥Á —īĻ§ÚĻ‘§¶°£

1ŇŔ§ņ§Ī§ņ§»Ō≥§ž§Ž§Ņ§Š≤ŅŇŔ§ęł°ļų§»įž≥Á —īĻ§ÚĻ‘§¶§≥§»°£

ĹÍ°Ļ§« ReadOnly § √Õ§¨§Ę§Ž§¨§Ĺ§≥§ŌŐĶĽŽ§«¬Áĺś…◊§ņ§»Ľ◊§¶ (ĺĮ§ §Į§»§‚ŇŲīń∂≠§«§Ō¬Áĺś…◊§ņ§√§Ņ)

Ęßadministrator §őŐĶłķ≤Ĺ

ī…Õżľ‘łĘł¬§« cmd.exe §ÚĶĮ∆į§∑°Ę

łŇ§§•…•ť•§•÷§ň

AppData\Local\Microsoft\Windows\AppCache

§¨Ľń§Ž§¨°Ę§‚§∑•…•ť•§•÷ łĽķ§ÚįžĽĢŇ™§ň§«§‚ļÔĹŁ§«§≠§Ž§ő§«§Ę§ž§–°Ę

Firefox §ő•◊•Ū•’•°•§•Ž§¨∂ł§¶°£

ł∑Ő©§ň§Ō≥»ń•§¨Ľ»§®§ §Į§ §√§Ņ§Í•ō•Ņ§Ú§Ļ§Ž§» user.js §šņŖńͧ¨»Ű§÷ĽĢ§¨§Ę§Ž°£

•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§ő•≥•‘°ľ§ň§ń§§§∆

Ęßadministrator §őÕ≠łķ≤Ĺ

ī…Õżľ‘łĘł¬§« cmd.exe §ÚĶĮ∆į§∑°Ę

net user administrator /active:yesĘßrobocopy§«•≥•‘°ľ (administrator)

robocopy "H:\users\griffon" "D:\users\griffon" /MIR /UNILOG:D:\RoboCopy.log /R:0 /W:0 /TEE /XJD /XJF /FFT /COPY:DATSO /SECFIXĘ®•≥•‘°ľņŤ§ň§Ō•≥•‘°ľłĶ§»∆Ī§ł•«•£•ž•Į•»•Í§ÚĽōńͧ∑§ §§§»•≥•‘°ľłĶ§ő√śŅ»§Ú§÷§Ń§ř§Ī§ť§ž§Ž§ő§«√Ūį’°£

Ę®/UNILOG §ŌĽōńͧ∑§ §Į§∆§‚§§§§§Ī§…•®•ť°ľ§¨Ĺ–§∆§§§ §§§ę§Ú≥ő«ß§Ļ§Ž§Ņ§Š§ň«į§ő§Ņ§ŠĽōńͧ∑§∆§™§Į°£

Ę®ī∆ļļĺū ů§őį‹Ļ‘ (/COPY:U) §¨Ĺ–ÕŤ§ §§§Ņ§Š°Ę/COPY:DATSOU §«§Ō§ §Į /COPY:DATSO §ň§Ļ§Ž°£

Ľ≤ĻÕ: https://teratail.com/questions/90231

Ęß•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§ÚļÓņģ (administrator)

ntfslinksview-x64 §«•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Ú√Ķ§∑§∆ mklink /J §«ļÓņģ°£

ntfslinksview-x64 §ę§ť¬–囕«•£•ž•Į•»•Í§ÚĽōńͧ∑§∆ł°ļųłŚ°ĘŃīŃ™¬Ú§∑§∆ CTRL+C §«∑Ž≤Ő§Ú•≥•‘°ľ§«§≠§Ž§ő§«°Ę•Ņ•÷∂Ťņŕ§Í•’•£°ľ•Ž•…§ő 2őůŐ‹§» 4őůŐ‹§ÚĽ»§√§∆匾ͧ§§≥§»•–•√•Ń•’•°•§•Ž§ÚļÓ§Ž°£

•Ō°ľ•…•Í•ů•Į§ŌŐĶĽŽ (īŻ§ňÕ≠§Ž)°£

Ęß•ž•ł•Ļ•»•Í§ő —ĻĻ (•≥•‘°ľ§∑§Ņ•ś°ľ•∂°ľ)

RegistryFinder64 §« [ —ĻĻŃį§ő•…•ť•§•÷•ž•Ņ°ľ]:\Users\ - (ő„) H:\Users\ - §Úł°ļų§∑§∆∑Ž≤Ő§Ú Export §Ļ§Ž (•ž•ł•Ļ•»•Í§ő•–•√•Į•Ę•√•◊)°£

§Ĺ§őłŚįž≥Á —īĻ§ÚĻ‘§¶°£

1ŇŔ§ņ§Ī§ņ§»Ō≥§ž§Ž§Ņ§Š≤ŅŇŔ§ęł°ļų§»įž≥Á —īĻ§ÚĻ‘§¶§≥§»°£

ĹÍ°Ļ§« ReadOnly § √Õ§¨§Ę§Ž§¨§Ĺ§≥§ŌŐĶĽŽ§«¬Áĺś…◊§ņ§»Ľ◊§¶ (ĺĮ§ §Į§»§‚ŇŲīń∂≠§«§Ō¬Áĺś…◊§ņ§√§Ņ)

Ęßadministrator §őŐĶłķ≤Ĺ

ī…Õżľ‘łĘł¬§« cmd.exe §ÚĶĮ∆į§∑°Ę

net user administrator /active:no°ķłĹļŖ§ő≤›¬Í

łŇ§§•…•ť•§•÷§ň

AppData\Local\Microsoft\Windows\AppCache

§¨Ľń§Ž§¨°Ę§‚§∑•…•ť•§•÷ łĽķ§ÚįžĽĢŇ™§ň§«§‚ļÔĹŁ§«§≠§Ž§ő§«§Ę§ž§–°Ę

įž√∂•…•ť•§•÷ łĽķ§ÚļÔĹŁĘ™ļ∆ĶĮ∆įĘ™•…•ť•§•÷ łĽķ§Ú…’ÕŅĘ™ļ∆ĶĮ∆į§«…Ł≥Ť§Ļ§Ž§≥§»§Ō§ §§°£

Firefox §ő•◊•Ū•’•°•§•Ž§¨∂ł§¶°£

ł∑Ő©§ň§Ō≥»ń•§¨Ľ»§®§ §Į§ §√§Ņ§Í•ō•Ņ§Ú§Ļ§Ž§» user.js §šņŖńͧ¨»Ű§÷ĽĢ§¨§Ę§Ž°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2013/12/22

§ř§ŅPC§ő•—°ľ•ń§Ú«„§√§∆§≠§Ņ§Ô§Ī§ņ§¨

§§§š°ĘCPU•Į°ľ•ť°ľ§Úńī§Ŕ§∆§§§Ņ§ť10ŇŔ§Ō≤ľ§¨§Ž§»§§§¶Ō√§Ú Ļ§§§Ņ§ő§«°¶°¶°¶°£

«„§√§∆§≠§Ņ§ő§Ō COOLER MASTER Hyper TX3 EVO°£

ņő§Ō§≥§ő¬Á§≠§Ķ§ņ§»¬Á∑Ņ§ņ§»§ęłņ§Ô§ž§∆§§§Ņ§¨ļ«∂Š§Ō§≥§ő¬Á§≠§Ķ§¨…ŠńŐ§»§ę§Ô§Ī§¨§Ô§ę§ť§ §§§Ť°£

ľŤ§Í…’§Ī§Ō•–•√•Į•—•Õ•ŽŐĶ§∑§«•‘•ů§ÚļĻ§∑ĻĢ§ŗ§ņ§Ī§ő Intel Ĺ„ņĶ§»∆Ī§łľŤ§Í…’§Ī ż°£

ĹŇőŐ§ŌĹҧĻ§ģ§Ž§»§§§¶§Ř§…§«§ŌŐĶ§§§ő§«§≥§ž§Į§ť§§§«ĹĹ ¨§ §ő§ę°£

ľŤ§Í…’§Ī§∆§Ŗ§Ž§»•Ī°ľ•Ļ§ő√ś§«§ő¬łļŖī∂§Ō§ę§ §Í§ő§‚§ő°£

łę§ŅŐ‹§ň§‚§Ť§Įőš§®§∆§Į§ž§Ĺ§¶§ §ő§« Lightroom §» SILKYPIX §«łĹŃŁ§Ú§∑§∆§Ŗ§Ž§» 73ŇŔ Ę™ 58ŇŔ§» 15ŇŔ§Ř§…≤ľ§¨§Í∑Ž≤Ő§Ō匰Ļ°£

Ĺ„ņĶ§« 73ŇŔ§Ō∑ŽĻĹ…ŠńŐ§ņ§Ĺ§¶§ņ§¨§‚§¶§Ń§Á§√§»őš§®§∆ÕŖ§∑§§§ §»§§§¶Ķ§Ľż§Ń§ŌÕ≠§√§Ņ§ő§«•Į•Í•Ļ•ř•Ļ•Ľ°ľ•Ž§š§√§∆§Ņ§ő§‚ľÍŇѧ√§∆IYH°™

C2Q Q9450§«§‚ 70ŇŔĪا®§∆§Ņ§ę§ť§Ĺ§ů§ §‚§ů§ę°£

§Ń§ §Ŗ§ňŐĶ…ť≤ŔĽĢ§Ō 30ŇŔ§Ú≤ľ≤ů§√§Ņ°£

«„§√§∆§≠§Ņ§ő§Ō COOLER MASTER Hyper TX3 EVO°£

ņő§Ō§≥§ő¬Á§≠§Ķ§ņ§»¬Á∑Ņ§ņ§»§ęłņ§Ô§ž§∆§§§Ņ§¨ļ«∂Š§Ō§≥§ő¬Á§≠§Ķ§¨…ŠńŐ§»§ę§Ô§Ī§¨§Ô§ę§ť§ §§§Ť°£

ľŤ§Í…’§Ī§Ō•–•√•Į•—•Õ•ŽŐĶ§∑§«•‘•ů§ÚļĻ§∑ĻĢ§ŗ§ņ§Ī§ő Intel Ĺ„ņĶ§»∆Ī§łľŤ§Í…’§Ī ż°£

ĹŇőŐ§ŌĹҧĻ§ģ§Ž§»§§§¶§Ř§…§«§ŌŐĶ§§§ő§«§≥§ž§Į§ť§§§«ĹĹ ¨§ §ő§ę°£

ľŤ§Í…’§Ī§∆§Ŗ§Ž§»•Ī°ľ•Ļ§ő√ś§«§ő¬łļŖī∂§Ō§ę§ §Í§ő§‚§ő°£

łę§ŅŐ‹§ň§‚§Ť§Įőš§®§∆§Į§ž§Ĺ§¶§ §ő§« Lightroom §» SILKYPIX §«łĹŃŁ§Ú§∑§∆§Ŗ§Ž§» 73ŇŔ Ę™ 58ŇŔ§» 15ŇŔ§Ř§…≤ľ§¨§Í∑Ž≤Ő§Ō匰Ļ°£

Ĺ„ņĶ§« 73ŇŔ§Ō∑ŽĻĹ…ŠńŐ§ņ§Ĺ§¶§ņ§¨§‚§¶§Ń§Á§√§»őš§®§∆ÕŖ§∑§§§ §»§§§¶Ķ§Ľż§Ń§ŌÕ≠§√§Ņ§ő§«•Į•Í•Ļ•ř•Ļ•Ľ°ľ•Ž§š§√§∆§Ņ§ő§‚ľÍŇѧ√§∆IYH°™

C2Q Q9450§«§‚ 70ŇŔĪا®§∆§Ņ§ę§ť§Ĺ§ů§ §‚§ů§ę°£

§Ń§ §Ŗ§ňŐĶ…ť≤ŔĽĢ§Ō 30ŇŔ§Ú≤ľ≤ů§√§Ņ°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2013/12/21

•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§ő•—°ľ•Ŗ•√•∑•Á•ůĺū ů

icacls §ő /L •™•◊•∑•Á•ůÕ≠ŐĶ§«Ĺ–őŌ§¨§…§¶§ §Ž§ę§ő•Š•‚°£

/L •™•◊•∑•Á•ů§Ō•∑•ů•‹•Í•√•Į•Í•ů•Į°¶•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Ĺ§ő§‚§ő§ň¬–§Ļ§Ž•™•◊•∑•Á•ů§ §ő§ņ§¨§š§√§—§Í —§Ô§√§∆§Ž°£

H:\Users>icacls "All Users"

All Users NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)

BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)

CREATOR OWNER:(OI)(CI)(IO)(F)

BUILTIN\Users:(OI)(CI)(RX)

BUILTIN\Users:(CI)(WD,AD,WEA,WA)

1 łń§ő•’•°•§•Ž§¨ņĶĺÔ§ňĹŤÕż§Ķ§ž§ř§∑§Ņ°£0 łń§ő•’•°•§•Ž§ÚĹŤÕż§«§≠§ř§Ľ§ů§«§∑§Ņ

H:\Users>icacls "All Users" /L

All Users Everyone:(DENY)(S,RD)

Everyone:(RX)

NT AUTHORITY\SYSTEM:(F)

BUILTIN\Administrators:(F)

1 łń§ő•’•°•§•Ž§¨ņĶĺÔ§ňĹŤÕż§Ķ§ž§ř§∑§Ņ°£0 łń§ő•’•°•§•Ž§ÚĹŤÕż§«§≠§ř§Ľ§ů§«§∑§Ņ

/L •™•◊•∑•Á•ů§Ō•∑•ů•‹•Í•√•Į•Í•ů•Į°¶•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Ĺ§ő§‚§ő§ň¬–§Ļ§Ž•™•◊•∑•Á•ů§ §ő§ņ§¨§š§√§—§Í —§Ô§√§∆§Ž°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2013/12/20

VirtualStore§»•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í

•∑•Ļ•∆•ŗ•«•£•Ļ•Į§¨ SSD § §ő§« C:\Users §Ú§ř§Ž§ī§»•Ŗ•ť°ľ§ÚŃ»§ů§«§§§Ž HDD §ňį‹∆į§Ķ§Ľ§Ņ°£

OS •§•ů•Ļ•»°ľ•ŽĽĢ§ňįž»Ő•ś°ľ•∂°ľ§őļÓņģ§ÚĶŠ§Š§ť§ž§Ž§¨°Ę§Ĺ§ő≤ŤŐŐ§« SHIFT°‹F10 §Ú•™•Ļ§»•≥•ř•ů•…•◊•Ū•ů•◊•»§ň≤ľ§Í§ť§ž§Ž°£

§Ĺ§≥§« D:\Users §ň robocopy §∑§∆•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Úń•§Í°Ę•—°ľ•Ŗ•√•∑•Á•ů§»¬įņ≠§ÚҨņŕ§ňņŖńͧ∑§∆ļ∆ĶĮ∆į°£

§Ĺ§∑§∆įž»Ő•ś°ľ•∂°ľ§«ŌŅ≤Ť PC §őŇŇłĽ§Ú•™•ů•™•’§Ļ§Ž§Ņ§Š§ň WOL Switch §Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§Ņ§ő§ņ§¨§≥§≥§«§™§ę§∑§ łĹ囧¨°£

WOL Switch §őņŖńͧÚ≤ŅŇŔľ¬Ļ‘§∑§∆§‚ņŖńͧ¨ ›¬ł§Ķ§ž§ §§°£

§Ņ§∑§ę ini •’•°•§•Ž§«ņŖńÍ§Ú ›¬ł§∑§∆§§§Ž§Ō§ļ§ §ő§« \Program Files(x86)\WOLSwitch\ §ň•’•°•§•Ž§¨ļÓņģ§Ķ§ž§Ž§Ō§ļ§ §ő§ņ§¨§…§¶§‚ļÓņģ§Ķ§ž§∆§§§ §§°£

§Ņ§∑§ę Windows7 §ę§ť§Ō UAC §ő§Ľ§§§« \Program Files\ «Ř≤ľ§ň•ś°ľ•∂°ľ•’•°•§•Ž§ÚļÓņģ§«§≠§ §§§» Ļ§§§∆§§§Ņ§ő§«√Ķ§∑§∆§Ŗ§Ž§» %LOCALAPPDATA%\VirtualStore\Program Files\ §¨ļÓņģ§Ķ§ž§Ž§Ō§ļ§ §ő§ņ§¨°¶°¶°¶§…§¶§‚ļÓņģ§Ķ§ž§∆§§§ §§°£

§∂§√§»ńī§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»§…§¶§š§ť Windows7 §őĽŇÕÕ§ő§Ť§¶§ņ°£

Ę£ Windows 7 §őłŖīĻņ≠ł°ĺŕ(UACłŖīĻ°ß•’•°•§•Ž§ő≤ĺŃŘ≤Ĺ°ßVirtualStore)

§∑§ę§Ņ§¨§ §§§ő§« UAC §ÚŐĶłķ≤Ĺ(ĺ–)§∑§∆ŐĶĽŲ≤Úĺ√°£

•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í§őį‹∆į§ň§ń§§§∆°£

įž»÷ŚļőÔ§ į‹∆į§őĽŇ ż§Ō§š§Ō§Í OS •§•ů•Ļ•»°ľ•ŽĽĢ§ň§ř§Ž§ī§»į‹∆į§Ķ§Ľ§Ž§≥§»§ő§Ť§¶§ņ§¨∑ŽĻĹŐŐŇ›§Į§Ķ§§°£

Ę£[≤ĢńŻ] Windows 7§«•ś°ľ•∂•◊•Ū•’•°•§•Ž•’•©•Ž•ņ(C:\Users)§Ú Ő•…•ť•§•÷§ňį‹§∑§∆§Ŗ§Ž

§Ĺ§ő§ř§ř robocopy /MIL /COPYALL /XJ §Ļ§Ž§»•Ŗ•ť°ľ•≥•‘°ľ§»łĘł¬§őįķ§≠∑—§ģ§ŌĹ–ÕŤ§Ž§¨•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨•≥•‘°ľ§«§≠§ §§(•≥•‘°ľ§∑§Ť§¶§»§Ļ§Ž§»•«•’•©•Ž•»§«Ňŧť§ž§∆§§§Ž•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§őń•§Í ż§őĽŇÕÕ§«ŐĶł¬•Ž°ľ•◊)°£

§Ĺ§≥§« /XJ •™•◊•∑•Á•ů§Ú…’§Ī§∆ľ¬Ļ‘§Ļ§Ž§≥§»§ň§ §Ž§ő§ņ§¨°Ę§Ĺ§¶§Ļ§Ž§»ĺŚĶ≠§ő§Ť§¶§ň•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨°£

§Ĺ§≥§«°ĘīŻ¬ł§ő C:\Users «Ř≤ľ§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ůÕÝÕ—ĺű∂∑§ÚŃī…Ű«ńįģ§∑§∆°Ę•≥•‘°ľłŚ§ňľę ¨§«•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Úń•§Íńĺ§∑°ĘłĘł¬§»¬įņ≠§őļ∆ņŖńͧÚĻ‘§¶§»§§§¶§‚§ő (ĺŚĶ≠ URL §ő•≥•Š•ů•»ÕůĽ≤ĺ»)°£

Őů 20łń§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨§Ę§Ž§¨§≥§ž§ÚľÍ∆į§«§ §ů§∆§š§√§∆§ť§ž§ů§ő§«•–•√•Ń•’•°•§•Ž≤Ĺ°£

C:\Users «Ř≤ľ§« DIR /AL /S §Ļ§Ž§» 43łń§Ř§…§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨łę§ń§ę§Ž§¨°ĘC:\ProgramData (Ę™ C:\Users\All Users §őľ¬¬ő) §ő√ś§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§‚Ŷ§√§∆§§§Ž§ő§«§≥§ž§Úĺ §Į§» 20łń§Į§ť§§°£

§≥§ž§ť§Ō OS §Ú•Ķ•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆§‚łĘł¬§ő SID §Ō —§Ô§ť§ §§§∑«Ř√÷ĺű¬÷§ §…§‚ —§Ô§ť§ §§§Ť§¶§ §ő§«ł«ńÍ≤ŧ∑§∆§‚ő…§Ķ§Ĺ§¶§ņ°£

OS •§•ů•Ļ•»°ľ•ŽĽĢ§ňįž»Ő•ś°ľ•∂°ľ§őļÓņģ§ÚĶŠ§Š§ť§ž§Ž§¨°Ę§Ĺ§ő≤ŤŐŐ§« SHIFT°‹F10 §Ú•™•Ļ§»•≥•ř•ů•…•◊•Ū•ů•◊•»§ň≤ľ§Í§ť§ž§Ž°£

§Ĺ§≥§« D:\Users §ň robocopy §∑§∆•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Úń•§Í°Ę•—°ľ•Ŗ•√•∑•Á•ů§»¬įņ≠§ÚҨņŕ§ňņŖńͧ∑§∆ļ∆ĶĮ∆į°£

§Ĺ§∑§∆įž»Ő•ś°ľ•∂°ľ§«ŌŅ≤Ť PC §őŇŇłĽ§Ú•™•ů•™•’§Ļ§Ž§Ņ§Š§ň WOL Switch §Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§Ņ§ő§ņ§¨§≥§≥§«§™§ę§∑§ łĹ囧¨°£

WOL Switch §őņŖńͧÚ≤ŅŇŔľ¬Ļ‘§∑§∆§‚ņŖńͧ¨ ›¬ł§Ķ§ž§ §§°£

§Ņ§∑§ę ini •’•°•§•Ž§«ņŖńÍ§Ú ›¬ł§∑§∆§§§Ž§Ō§ļ§ §ő§« \Program Files(x86)\WOLSwitch\ §ň•’•°•§•Ž§¨ļÓņģ§Ķ§ž§Ž§Ō§ļ§ §ő§ņ§¨§…§¶§‚ļÓņģ§Ķ§ž§∆§§§ §§°£

§Ņ§∑§ę Windows7 §ę§ť§Ō UAC §ő§Ľ§§§« \Program Files\ «Ř≤ľ§ň•ś°ľ•∂°ľ•’•°•§•Ž§ÚļÓņģ§«§≠§ §§§» Ļ§§§∆§§§Ņ§ő§«√Ķ§∑§∆§Ŗ§Ž§» %LOCALAPPDATA%\VirtualStore\Program Files\ §¨ļÓņģ§Ķ§ž§Ž§Ō§ļ§ §ő§ņ§¨°¶°¶°¶§…§¶§‚ļÓņģ§Ķ§ž§∆§§§ §§°£

§∂§√§»ńī§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»§…§¶§š§ť Windows7 §őĽŇÕÕ§ő§Ť§¶§ņ°£

Ę£ Windows 7 §őłŖīĻņ≠ł°ĺŕ(UACłŖīĻ°ß•’•°•§•Ž§ő≤ĺŃŘ≤Ĺ°ßVirtualStore)

§∑§ę§Ņ§¨§ §§§ő§« UAC §ÚŐĶłķ≤Ĺ(ĺ–)§∑§∆ŐĶĽŲ≤Úĺ√°£

•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í§őį‹∆į§ň§ń§§§∆°£

įž»÷ŚļőÔ§ į‹∆į§őĽŇ ż§Ō§š§Ō§Í OS •§•ů•Ļ•»°ľ•ŽĽĢ§ň§ř§Ž§ī§»į‹∆į§Ķ§Ľ§Ž§≥§»§ő§Ť§¶§ņ§¨∑ŽĻĹŐŐŇ›§Į§Ķ§§°£

Ę£[≤ĢńŻ] Windows 7§«•ś°ľ•∂•◊•Ū•’•°•§•Ž•’•©•Ž•ņ(C:\Users)§Ú Ő•…•ť•§•÷§ňį‹§∑§∆§Ŗ§Ž

§Ĺ§ő§ř§ř robocopy /MIL /COPYALL /XJ §Ļ§Ž§»•Ŗ•ť°ľ•≥•‘°ľ§»łĘł¬§őįķ§≠∑—§ģ§ŌĹ–ÕŤ§Ž§¨•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨•≥•‘°ľ§«§≠§ §§(•≥•‘°ľ§∑§Ť§¶§»§Ļ§Ž§»•«•’•©•Ž•»§«Ňŧť§ž§∆§§§Ž•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§őń•§Í ż§őĽŇÕÕ§«ŐĶł¬•Ž°ľ•◊)°£

§Ĺ§≥§« /XJ •™•◊•∑•Á•ů§Ú…’§Ī§∆ľ¬Ļ‘§Ļ§Ž§≥§»§ň§ §Ž§ő§ņ§¨°Ę§Ĺ§¶§Ļ§Ž§»ĺŚĶ≠§ő§Ť§¶§ň•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨°£

§Ĺ§≥§«°ĘīŻ¬ł§ő C:\Users «Ř≤ľ§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ůÕÝÕ—ĺű∂∑§ÚŃī…Ű«ńįģ§∑§∆°Ę•≥•‘°ľłŚ§ňľę ¨§«•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§Úń•§Íńĺ§∑°ĘłĘł¬§»¬įņ≠§őļ∆ņŖńͧÚĻ‘§¶§»§§§¶§‚§ő (ĺŚĶ≠ URL §ő•≥•Š•ů•»ÕůĽ≤ĺ»)°£

Őů 20łń§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨§Ę§Ž§¨§≥§ž§ÚľÍ∆į§«§ §ů§∆§š§√§∆§ť§ž§ů§ő§«•–•√•Ń•’•°•§•Ž≤Ĺ°£

C:\Users «Ř≤ľ§« DIR /AL /S §Ļ§Ž§» 43łń§Ř§…§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§¨łę§ń§ę§Ž§¨°ĘC:\ProgramData (Ę™ C:\Users\All Users §őľ¬¬ő) §ő√ś§ő•ł•„•ů•Į•∑•Á•ů§‚Ŷ§√§∆§§§Ž§ő§«§≥§ž§Úĺ §Į§» 20łń§Į§ť§§°£

§≥§ž§ť§Ō OS §Ú•Ķ•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆§‚łĘł¬§ő SID §Ō —§Ô§ť§ §§§∑«Ř√÷ĺű¬÷§ §…§‚ —§Ô§ť§ §§§Ť§¶§ §ő§«ł«ńÍ≤ŧ∑§∆§‚ő…§Ķ§Ĺ§¶§ņ°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2013/12/15

ļ£«Į§őÕŖ§Ōļ£«Į§ő§¶§Ń§ň°™

§»§§§¶§Ô§Ī§«§≥§ž§«ļ«łŚ§ň§∑§Ņ§§°£

iBUFFALO BSCR15TU3

WACOM INTUOS pen small CTL-480

§∑§ę§∑§ř§ŅŐš¬Í§¨°£orz

BSCR15TU3 §¨§…§¶§‚ĹťīŁ…‘ő…§Į§Ķ§§°£

§»§§§¶§ő§‚ USB 3.0 •≥•Õ•Į•Ņ§ň§÷§√§Ķ§Ļ§»°÷USB •«•–•§•Ļ§¨łę§ń§ę§Í§ř§Ľ§ů°◊Īĺ°Ļ§»•®•ť°ľ§ÚŇ«§≠§ §¨§ť«ßľĪ§Ļ§Ž§»§≠§‚§Ę§Ž§¨ŃīŃ≥«ßľĪ§∑§ §§§»§≠§‚Õ≠§Í°Ę§…§¶§š§ťņ‹Ņ®…‘ő…§ÚĶĮ§≥§∑§∆§§§ŽŐŌÕÕ°£

§»§§§¶§Ô§Ī§«≤–Õň∆Ł§ňĽŇĽŲ§ňĹ–§Ņ§»§≠§ň•Ť•…•–•∑§ňīů§√§∆ĹťīŁ…‘ő…łÚīĻ§∑§∆§≥§Ť§¶°£

įķ§≠į≠§Ļ§ģ°£orz

§Ĺ§őłŚ°£

USB3.0•Ī°ľ•÷•Ž§Ú∑“§≤§∆§ę§ť•«•–•§•Ļ§Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ť§¶§»•Ī°ľ•÷•Ž§ņ§ĪĽ…§∑§∆§Ŗ§Ž§»°÷USB •«•–•§•Ļ§¨łę§ń§ę§Í§ř§Ľ§ů°◊§√§∆§ §ů§ł§„§Ĺ§ž°™°™°™

ĽÓ§∑§ň USB2.0 •Ī°ľ•÷•Ž§Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ž§»≤Ņ§‚»ŅĪĢŐĶ§∑§«°Ę§Ĺ§≥§ň•«•–•§•Ļ (łĶ§ę§ťÕ≠§√§Ņ•ę°ľ•…•Í°ľ•ņ°ľ) §Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ž§»§Ń§„§ů§»«ßľĪ°£

•Ī°ľ•÷•Žņ¬§√§∆§Ž§Ŗ§Ņ§§§ņ•≥•ž°¶°¶°¶°£

WACOM INTUOS pen small CTL-480

§∑§ę§∑§ř§ŅŐš¬Í§¨°£orz

BSCR15TU3 §¨§…§¶§‚ĹťīŁ…‘ő…§Į§Ķ§§°£

§»§§§¶§ő§‚ USB 3.0 •≥•Õ•Į•Ņ§ň§÷§√§Ķ§Ļ§»°÷USB •«•–•§•Ļ§¨łę§ń§ę§Í§ř§Ľ§ů°◊Īĺ°Ļ§»•®•ť°ľ§ÚŇ«§≠§ §¨§ť«ßľĪ§Ļ§Ž§»§≠§‚§Ę§Ž§¨ŃīŃ≥«ßľĪ§∑§ §§§»§≠§‚Õ≠§Í°Ę§…§¶§š§ťņ‹Ņ®…‘ő…§ÚĶĮ§≥§∑§∆§§§ŽŐŌÕÕ°£

§»§§§¶§Ô§Ī§«≤–Õň∆Ł§ňĽŇĽŲ§ňĹ–§Ņ§»§≠§ň•Ť•…•–•∑§ňīů§√§∆ĹťīŁ…‘ő…łÚīĻ§∑§∆§≥§Ť§¶°£

įķ§≠į≠§Ļ§ģ°£orz

§Ĺ§őłŚ°£

USB3.0•Ī°ľ•÷•Ž§Ú∑“§≤§∆§ę§ť•«•–•§•Ļ§Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ť§¶§»•Ī°ľ•÷•Ž§ņ§ĪĽ…§∑§∆§Ŗ§Ž§»°÷USB •«•–•§•Ļ§¨łę§ń§ę§Í§ř§Ľ§ů°◊§√§∆§ §ů§ł§„§Ĺ§ž°™°™°™

ĽÓ§∑§ň USB2.0 •Ī°ľ•÷•Ž§Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ž§»≤Ņ§‚»ŅĪĢŐĶ§∑§«°Ę§Ĺ§≥§ň•«•–•§•Ļ (łĶ§ę§ťÕ≠§√§Ņ•ę°ľ•…•Í°ľ•ņ°ľ) §Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ž§»§Ń§„§ů§»«ßľĪ°£

•Ī°ľ•÷•Žņ¬§√§∆§Ž§Ŗ§Ņ§§§ņ•≥•ž°¶°¶°¶°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2013/12/14

PC§őŃ»§Ŗő©§∆§»§ęń…≤√•—°ľ•ń§»§ę

ņŤ∆Ł§ő ¨§‚ĻÁ§Ô§Ľ§∆°£

«„§√§∆§≠§Ņ§ő§Ōintel Core i7 4771 BOX°£

•ř•∂°ľ•‹°ľ•…§ŌASUS H87-PLUS°£

•Š•‚•Í§ŌTEAM TED38192M1600C11DC-AS 4GBx2°£

§≥§ž§ť§Ú§Ľ§√§Ľ§»Ń»§Ŗ…’§Ī§∆Õ∑§ů§«§§§Ņ§ő§¨ļÚ∆Ł§ř§«§ő§™Ō√§∑°£

§Ĺ§∑§∆ļ£∆Ł°£

«„§√§∆§≠§Ń§„§√§Ņ°¶°¶°¶°£° é√éÕéĮ

ZALMAN Z9 U3

§§§š°ĘŇŖ≤ōĽ“§¨Ľ◊§√§Ņ§Ť§Í¬Ņ§ę§√§Ņ§ő§«§≥§≥§ĺ§»§–§ę§Í§ň°¶°¶°¶°£

§ń§§§«§ň Seagate ST3000DM001-1CH166 §‚«„§√§∆§≠§Ņ§ő§«įžĹÔ§ňŃ»…’§Ī°£

•Ř•ů•»§ŌŇžľ«§ő 3TB HDD §¨ÕŖ§∑§ę§√§Ņ§Ī§…ļŖłň§¨§ §ę§√§Ņ§ő§«ĽŇ ż§ §Į°£

ļ£≤ů§Ōī∆ĽŽįų§¨…’§≠Ňļ§§§«§Ļ°£

§∑§ę§∑ňį§≠§Ņ§ő§ęŅ≤§∆§∑§ř§§§ř§∑§Ņ°£

Z9 U3 §Ō HDD •Ŕ•§§¨ľÍŃį§ÚłĢ§§§∆§™§ÍņžÕ—§ő•ī•ŗ•ņ•ů•—°ľ…’§≠§ő•‘•ů§« ›Ľż§Ļ§Ž§ņ§Ī§őī √ĪĻŬ§°£

HDD §ő≥∆ľÔ•≥•Õ•Į•Ņ§Ō•ř•∂°ľ•‹°ľ•…¬¶ (łĢ§ę§√§∆Ī¶¬¶) §»§ §√§∆§™§Í°Ę≥į§Ļ§»§≠§Ōőĺ ż§ő•—•Õ•Ž§Ú≥ę§Ī§∆•≥•Õ•Į•Ņ§Ú≥į§∑§Ĺ§ő§ř§řįķ§≠»ī§Į§ņ§Ī°£

•Š•ů•∆• •ů•ĻŇ™§ň§Ō§‚§őņ®§Į≥৫°Ę∆√§ň HDD §¨•Į•ť•√•∑•Ś§∑§Ņ§»§≠§ŌĻ≤§∆§∆§Ņ§Í§Ļ§Ž§ő§«§≥§¶§§§¶ĻŬ§§ņ§»»ůĺÔ§ňĹű§ę§√§Ņ§Í§Ļ§Ž°£

§∑§ę§∑•≥•Õ•Į•Ņ¬¶§ő•Ļ•ŕ°ľ•Ļ§ŌĻ≠§§§»§§§¶§Ř§…§«§‚§ §Į•ģ•Í•ģ•Í°£SATA •Ī°ľ•÷•Ž§ő•≥•Õ•Į•Ņ§¨ L∑Ņ§ņ§»ī √Ī§ňľż§ř§Ž§¨ļ«≤ľ√ §Ō∆®§≤§ŽĺžĹͧ¨ŐĶ§§§ő§«∑Ž∂… I∑Ņ§ň§ §Ž§¨°Ę•ģ•Í•ģ•Í§ő§»§≥§Ū§«ńĺ≥—§ň∂ §≤§∆§š§ž§–§ §ů§»§ę ń§ř§Ž°£

Ń»…’§Ī§¨Ĺ™§Ô§√§Ņ§ő§«ŃŠ¬ģ 3TB HDD §ň•«°ľ•Ņ§Ú•≥•‘°ľ§∑§Ť§¶§»ŇŇłĽ§Ú∆Ģ§ž§∆§Ŗ§Ņ°¶°¶°¶§ť°£

§§§≠§ §Í BIOS §« S.M.A.R.T. Status BAD §»§ęĹ–§∆§Ĺ§őłŚ«ßľĪ§Ľ§ļ°£orz

BIOS §őĹťīŁ≤ŧڧ∑§Ņ§Í§§§Ū§§§Ū§š§√§∆§Ž§»«ßľĪ§∑§Ņ§¨ņĶńĺ…›§Ļ§ģ§Ž§ő§«•∑•Á•√•◊§ňŇŇŌ√§∑§∆ Ļ§§§∆§Ŗ§Ņ§»§≥§ŪĹťīŁ…‘ő…§»§ő§≥§»§«¬®łÚīĻ§ň°£

§Ĺ§∑§∆§»§…§Š§Ō Logicool MX1000 §¨§»§¶§»§¶§™ňī§Į§ §Í§ň°£orz

ĹľŇŇőŐ§Ō•’•Ž§ §ő§ň•‘•Į•Í§»§‚§∑§ §§°£

¬ĺ§ő•ř•¶•Ļ§Ú∑“§§§«łę§Ž§»∆į§Į§ę§ť§…§¶§š§ť§Ę§‹§ů§∑§Ņ§Ť§¶§ §ő§«Ņ∑§∑§Į«„§§īĻ§®§Ž§≥§»§ň°£

∑Ž∂… Logicool M560 §ň§ §Í§ř§∑§Ņ°£

≤»§ňĶʧ√§∆łÚīĻ§Ķ§ž§Ņ HDD §Ú∑“§§§«§Ŗ§Ž§»≤ŅĽŲ§‚§ §Į∆įļÓ°£

§Ĺ§∑§∆łĹļŖ§Ō 1TB §ő HDD §ę§ť•≥•‘°ľ√ś°¶°¶°¶°£

•Š•‚•Í§ŌTEAM TED38192M1600C11DC-AS 4GBx2°£

§≥§ž§ť§Ú§Ľ§√§Ľ§»Ń»§Ŗ…’§Ī§∆Õ∑§ů§«§§§Ņ§ő§¨ļÚ∆Ł§ř§«§ő§™Ō√§∑°£

§Ĺ§∑§∆ļ£∆Ł°£

«„§√§∆§≠§Ń§„§√§Ņ°¶°¶°¶°£° é√éÕéĮ

§§§š°ĘŇŖ≤ōĽ“§¨Ľ◊§√§Ņ§Ť§Í¬Ņ§ę§√§Ņ§ő§«§≥§≥§ĺ§»§–§ę§Í§ň°¶°¶°¶°£

§ń§§§«§ň Seagate ST3000DM001-1CH166 §‚«„§√§∆§≠§Ņ§ő§«įžĹÔ§ňŃ»…’§Ī°£

•Ř•ů•»§ŌŇžľ«§ő 3TB HDD §¨ÕŖ§∑§ę§√§Ņ§Ī§…ļŖłň§¨§ §ę§√§Ņ§ő§«ĽŇ ż§ §Į°£

§∑§ę§∑ňį§≠§Ņ§ő§ęŅ≤§∆§∑§ř§§§ř§∑§Ņ°£

Z9 U3 §Ō HDD •Ŕ•§§¨ľÍŃį§ÚłĢ§§§∆§™§ÍņžÕ—§ő•ī•ŗ•ņ•ů•—°ľ…’§≠§ő•‘•ů§« ›Ľż§Ļ§Ž§ņ§Ī§őī √ĪĻŬ§°£

HDD §ő≥∆ľÔ•≥•Õ•Į•Ņ§Ō•ř•∂°ľ•‹°ľ•…¬¶ (łĢ§ę§√§∆Ī¶¬¶) §»§ §√§∆§™§Í°Ę≥į§Ļ§»§≠§Ōőĺ ż§ő•—•Õ•Ž§Ú≥ę§Ī§∆•≥•Õ•Į•Ņ§Ú≥į§∑§Ĺ§ő§ř§řįķ§≠»ī§Į§ņ§Ī°£

•Š•ů•∆• •ů•ĻŇ™§ň§Ō§‚§őņ®§Į≥৫°Ę∆√§ň HDD §¨•Į•ť•√•∑•Ś§∑§Ņ§»§≠§ŌĻ≤§∆§∆§Ņ§Í§Ļ§Ž§ő§«§≥§¶§§§¶ĻŬ§§ņ§»»ůĺÔ§ňĹű§ę§√§Ņ§Í§Ļ§Ž°£

§∑§ę§∑•≥•Õ•Į•Ņ¬¶§ő•Ļ•ŕ°ľ•Ļ§ŌĻ≠§§§»§§§¶§Ř§…§«§‚§ §Į•ģ•Í•ģ•Í°£SATA •Ī°ľ•÷•Ž§ő•≥•Õ•Į•Ņ§¨ L∑Ņ§ņ§»ī √Ī§ňľż§ř§Ž§¨ļ«≤ľ√ §Ō∆®§≤§ŽĺžĹͧ¨ŐĶ§§§ő§«∑Ž∂… I∑Ņ§ň§ §Ž§¨°Ę•ģ•Í•ģ•Í§ő§»§≥§Ū§«ńĺ≥—§ň∂ §≤§∆§š§ž§–§ §ů§»§ę ń§ř§Ž°£

Ń»…’§Ī§¨Ĺ™§Ô§√§Ņ§ő§«ŃŠ¬ģ 3TB HDD §ň•«°ľ•Ņ§Ú•≥•‘°ľ§∑§Ť§¶§»ŇŇłĽ§Ú∆Ģ§ž§∆§Ŗ§Ņ°¶°¶°¶§ť°£

§§§≠§ §Í BIOS §« S.M.A.R.T. Status BAD §»§ęĹ–§∆§Ĺ§őłŚ«ßľĪ§Ľ§ļ°£orz

BIOS §őĹťīŁ≤ŧڧ∑§Ņ§Í§§§Ū§§§Ū§š§√§∆§Ž§»«ßľĪ§∑§Ņ§¨ņĶńĺ…›§Ļ§ģ§Ž§ő§«•∑•Á•√•◊§ňŇŇŌ√§∑§∆ Ļ§§§∆§Ŗ§Ņ§»§≥§ŪĹťīŁ…‘ő…§»§ő§≥§»§«¬®łÚīĻ§ň°£

§Ĺ§∑§∆§»§…§Š§Ō Logicool MX1000 §¨§»§¶§»§¶§™ňī§Į§ §Í§ň°£orz

ĹľŇŇőŐ§Ō•’•Ž§ §ő§ň•‘•Į•Í§»§‚§∑§ §§°£

¬ĺ§ő•ř•¶•Ļ§Ú∑“§§§«łę§Ž§»∆į§Į§ę§ť§…§¶§š§ť§Ę§‹§ů§∑§Ņ§Ť§¶§ §ő§«Ņ∑§∑§Į«„§§īĻ§®§Ž§≥§»§ň°£

≤»§ňĶʧ√§∆łÚīĻ§Ķ§ž§Ņ HDD §Ú∑“§§§«§Ŗ§Ž§»≤ŅĽŲ§‚§ §Į∆įļÓ°£

§Ĺ§∑§∆łĹļŖ§Ō 1TB §ő HDD §ę§ť•≥•‘°ľ√ś°¶°¶°¶°£

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[ ‘]

2013/12/12

•Š•§•ůPCĻĻŅ∑

°÷ľęļÓPC°◊§ő•Ņ•į§ÚĽ»§¶§ő§Ō≤Ņ«Į§÷§Í§ņ§Ū§¶°£

ļ£§ő PC §ÚĽ»§§§Ō§ł§Š§Ņ§ő§¨ 2009«Į8∑Ó25∆Ł…’∂Š°£

§Ĺ§őĽĢ§Ō RAW łĹŃŁ§ő¬ģŇŔ§¨√Ŕ§Ļ§ģ§Ž§»§§§¶ÕżÕ≥§Ť§Í§‚•«•£•Ļ•Į I/O §¨…‘į¬ńͧĻ§ģ§∆ņ৞§Ņ§»§§§¶ĽŲĺū§« intel C2Q Q9450 §ňĻĻŅ∑°£

§Ĺ§∑§∆Őů 4«Į»ĺłŚ§őļ£∆Ł°£

•«•£•Ļ•Į I/O §Ō§Ļ§≥§÷§Žį¬ńͧ∑§∆§§§Ž§¨ RAW łĹŃŁ¬ģŇŔ§¨ŇŲĽĢ§»∆Ī§ł§Ť§¶§ň 11…√¬ś°Ę§∑§ę§‚•—•ť•Š°ľ•Ņ ‘ĹłĽĢ§ő•◊•ž•”•Ś°ľ¬ģŇŔ§¨∑„√Ŕ (SILKYPIX §«ī į◊…Ĺľ®§ę§ťņļļŔ…Ĺľ®§ň§ §Ž§ř§«§¨ 30…√§Į§ť§§) §ő§Ņ§Š•Ļ•»•ž•Ļ•ř•√•Ō°£

§Ĺ§ů§ §Ô§Ī§«ŇŖ≤ōĽ“§Ú§Ę§∆§ň§∑§∆ PC ĻĻŅ∑∑◊≤Ť°£

ļ£≤ů§Ō°÷5«ĮĽ»§¶°◊°÷ľÁŐ‹Ň™§Ō RAW łĹŃŁ§ő§Ŗ°◊§ÚŐ‹…ł§ň•Ŕ°ľ•Ļ•Į•Ū•√•Į§¨Ĺ–ÕŤ§Ž§ņ§ĪĻ‚¬ģ§ CPU §ÚŃ™¬Ú§Ļ§Ž§≥§»§Ú«į∆¨§ň√÷§§§Ņ°£√śŇ”»ĺ√ľ§ CPU §Ú«„§√§∆ 2°Ę3«Į§«ĻĻŅ∑§Ļ§Ž§Ť§Í§ŌńĻ§ĮĽż§Ņ§Ľ§Ņ ż§¨§§§Ū§§§Ū§»ŐŐŇ›§«§Ō§ §§°£

§»§§§¶§Ô§Ī§« CPU §Ō intel Core i7 3700 §ň°Ę§»į Ńį§ę§ťĻÕ§®§∆§§§Ņ§ť§§§ń§ő§ř§ň§š§ť Ivy Bridge §¨ Haswell §ň§ §√§∆§§§Ņ£ų

§Ń§Á§√§»ńī§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»īūň‹ņ≠«Ĺ§Ō 3700 §» 4700 §«§Ř§‹∆Ī§ł°£§Ņ§ņ§∑ AVX Ę™ AVX2 §»§ §√§∆§§§Ž§ő§« AVX2 ŐŅőŠ§ÚĽ»§¶•Ĺ•’•»•¶•ß•Ę§Ō§ę§ §Í§ő¬ģŇŔłĢ匧ň§ §Ž§Ť§¶§«°ĘSILKYPIX DSP6 (łĹļŖ¶¬»«) §ņ§»•◊•ž•”•Ś°ľ…Ĺľ®§š•ő•§•ļĹŤÕż§«∑ŗŇ™§ ¬ģŇŔ≤ĢŃĪ§ň§ §ŽŐŌÕÕ°£

§∑§ę§∑•ř•∂°ľ•‹°ľ•… (Ivy Bridge) §» SSD §»•Š•‚•Í§Ō√ő§ÍĻÁ§§§¨į¬§Įĺý§√§∆§Į§ž§Ž§ę§ť∂‚Ѩҙ§ Őš¬Í§« 3700 §ň§∑§Ť§¶§ę§ °Ę§»ĻÕ§®§Ņ§¨°ĘAVX2 ŐŅőŠ§ÚĽ»§¶•Ĺ•’•»•¶•ß•Ę§Ōļ£łŚĹ–§∆§Į§Ž§ņ§Ū§¶§∑°ĘńĻ§ĮĽ»§¶§ń§‚§Í§ §ť√śŇ”»ĺ√ľ§Ō•ņ•Š°Ę§…§¶§Ľ§ §ťļ«Ņ∑§ő•Ę°ľ•≠•∆•Į•Ń•„§ňĻĻŅ∑§∑§Ť§¶§»§§§¶§≥§»§« Haswell ∑Ō§ő Core i7 4700 §Úłű š§ň°£

•Š•‚•Í§Ō 8GB (4GB x2) §« SSD §Ō 120GB §ņ§ę§ť•∑•Ļ•∆•ŗŇ™∑Ł«į§ŌŐĶ§∑°£

°¶°¶°¶§»ĻÕ§®§∆§§§Ņ§ő§¨ 1•Ų∑ÓŃį°£

§’§» PC One's §őńŐ»ő•Ķ•§•»§Úłę§∆§§§Ž§»°÷Core i7 4771°◊°÷Core i7 4820K°◊§»§§§¶łęī∑§ž§ §§ CPU §Ú»Įłę°£§…§¶§š§ť•Ŕ°ľ•Ļ•Į•Ū•√•Į§¨ 4700°ß3.4GHz §ň¬–§∑§∆ 4771°ß3.5GHz°Ę4820K°ß3.7GHz §»Ńż§®§∆§§§Ž°£§™√Õ√ Ńż≤√§Ō°‹1,000ĪŖ§ę§ť°‹3,000ĪŖ°£

§≥§őńÝŇŔ§ő∂‚≥ŘļĻ§ §ť 4820K §ň§∑§∆§∑§Ť§¶§ę§ §»Ľ◊§√§Ņ§ť 4820K §Ō§ §ů§» 4000»÷¬ś§ §ő§ň Ivy Bridge §»§§§¶§≥§»§«łű š§Ú 4771 §ň —ĻĻ°£§Ń§ §Ŗ§ň 4771 §» 4820K §Ōļ£«Į§ő 9∑Ó11∆Ł§ňĹ–§Ņ§Ť§¶§ņ§¨°Ę•§•ů•∆•ŽŇ™§ň§Ō Ivy Bridge §Ō§ř§ņłĹŐÚ§ §ő§ņ§Ū§¶§ę°©

§Ĺ§∑§∆ň‹∆Ł°£

ŇŖ≤ōĽ“§ő≥őńÍ∆Ł§ÚŐņ∆Ł§ňĻĶ§®§∆ĽŲŃį•Ń•ß•√•Į§»§§§¶§Ô§Ī§«∂ŠĹͧő•—•Ĺ•≥•ůĻ©ňľ§ō°£

√Õ√ §Úłę§∆§Ŗ§Ž§»ńŐ»ő•Ķ•§•»§»§Ř§‹Ľų§Ņ§Ť§¶§ √Õ√ §őŅŰĽķ§¨ ¬§ů§«§™§ÍļŖłň§‚Õ≠§√§∆¬®∆ŁéĶé”éĮéŃé∂éīéōéį≤ń«Ĺ°£

ĻÁ∑◊∂‚≥ا‚ŃŘńÍ∆‚§ő∂‚≥اņ§√§Ņ§ő§«ŇŖ≤ōĽ“§¨≥őńͧ∑§∆§§§ §§§ň§‚§ę§ę§Ô§ť§ļ

°Ų°° °°°°°°+°°°°°°°°÷Ŗ °≥

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ę©°°!°°°°°°+°°°°°°°°°£°°°°°°°°

°° °°°°°°°°+°°°°°°°°°£°° | °°|°°CPU°‹•ř•ř»ń°‹•Š•‚•Í§Ú

°°°°°°°Ų°° °°°°°°+°°°° /°°/°°°°°°•§•£•§•š•√•√•Ř•©•©•©•™•™•™•™•©•©•©•©•©•™•¶°™°™°™°™°™

°°°°°°°°°°°° Ę °≤Ę /°°/

°°°°°°°°°°°°° °≠ĘŌ°ģ°°/°°/°°+°°°°°°°°°£°°°°°°°°°°+°°°°°°

°°°°°°°°°°°°,-°°°°°°°°°°£ś

°°°°°°°°°° / é≠éÕ°°°°°°°°| °Ų°° °°°°°°+°°°°°°°°°£°°

°°°°°°°°°°°“°≤°— °ň°°°°°°|

°°°°°°°°°°°°°° /°°°°°°°°! +°°°°°°°°°£°°°°°°°°°°+°°°°

°°°°°°°°°°°° ./°°°°,éÕ°° |

°°é∂éřéņé›°°||| j°°°°/°°|°° | |||

.: ĘÍ ::::: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

°°°°°°°°°°°°°° Ę °≤Ę . |||.: : : ::: : :: ::::::::: ::::::::::::::::::::::

°°°°éĹéńé› °° /:◊ń•Ŗ°ę°≥;°ň°ľé§°°. . .: : : :::::: ::::::::::::::::::::::::

°°°°°°°°||| / :::/:: °≥°Ę°≥°Ę ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::

°°°° °°°° / :::/;;: °° °≥°°°≥ ::£ž°°. :. :. .:: : :: :: ::::::::

°Ī°Ī°Ī° _,•ő °Ī°Ī°Ī°≥é§_•ő°Ī

§≥§ž§«ŇŖ≤ōĽ“§¨ŃŪńÍ≥Řį ≤ľ§ņ§√§Ņ§ťĶ„§Ī§Ž°£

Ļō∆Ģ§∑§Ņ§ő§Ō intel Core i7 4771 BOX°ĘASUS H87-PLUS°ĘTEAM DDR3-1600 8GB (4GBx2/CL11)°£

•ř•ř»ń§ŌŇŲĹť ASRock §ÚĻÕ§®§∆§§§Ņ§¨°ĘŇĻ∆¨§« H87 §ő ASUS ņĹ… §¨ 8,980ĪŖ§»į¬§ę§√§Ņ§ő§«§≥§ž§«§§§§§š§»»ĺ ¨Ň¨ŇŲ«„§§£ų

•Š•‚•Í§Ō°÷ASUS §«∆įļÓ ›ĺŕ§∑§∆§ř§Ļ°™°◊§»§őŅ®§žĻĢ§Ŗ§»¬ĺ§ő•Š•‚•Í§ň»ś§Ŕ§∆ 1,000ĪŖ§Ř§…į¬§ę§√§Ņ§ő§«§≥§ž§«§§§§§ę§»§§§¶Ň¨ŇŲ«„§§°£

ŇĻįų§Ķ§ů§ő§™ī꧊ CPU •Į°ľ•ť°ľ§»•Ī°ľ•Ļ§ÚŅ∂§Íņŕ§√§∆§≥§ő 3Ňņ§ņ§Ī§Ú§»§Í§Ę§®§ļĻō∆Ģ§∑§∆ĶĘŌ©§ň§ń§§§Ņ°£

≤»§ňĶʧ√§∆»”§ÚŅ©§√§Ņ§ť°ĘňŁ§¨įž§ÚĻÕ§®§∆łĶ§ňŐŠ§Ľ§Ž§Ť§¶•«•£•Ļ•Į§¨§…§ő•≥•Õ•Į•Ņ§ň∑“§¨§√§∆§§§Ņ§ę§Ú•Š•‚§√§∆§™§§§∆§ę§ť CPU §»•Š•‚•Í§őŃ»§Ŗ…’§Ī°Ę•ř•ř»ń§őłÚīĻ°£

§»°Ę§≥§≥§«ņ‚ŐņĹ٧Úőģ§∑∆…§Ŗ§∑§∆§§§Ņ§ť•Š•‚•Í§őľ¬Ńű żň°§Úī÷į„§®§∆§§§Ņ£ų£ų£ų§ő§« —ĻĻ°£ņő§ő§Ť§¶§ň 2ň‹§ÚŐ©§ň ¬§Ŕ§Ž§ő§«§Ō§ §ĮłŖ§§į„§§§ňĽ…§Ļ§ő§Õ°£

įžńէͧőŃ»§Ŗ…’§Ī•Ń•ß•√•Į§¨Ĺ™§Ô§√§Ņ§ť§ř§ļ§ŌĹťīŁ…‘ő…≥ő«ß§ő§Ņ§Š intel X25-V (40GB SSD) §» BD-R •…•ť•§•÷§ņ§Ī§»§§§¶ļ«ĺģĻĹņģ§«ŇŇłĽŇÍ∆Ģ°£Ļ√Ļ‚§§•”°ľ•◊≤Ľ§Ú»Į§∑§∆ŐĶĽŲ BIOS §ő•Ľ•√•»•Ę•√•◊≤ŤŐŐ§¨°¶°¶°¶§√§∆§ §ň§≥§ő•į•ť•’•£•ę•Ž§ BIOS°£§ř§Ķ§ę•ř•¶•Ļ∑“§§§ņ§ť•ř•¶•Ļ§«ŃŗļÓ§«§≠§Ž°©§»Ľ◊§√§∆ USB •ř•¶•Ļ§Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ņ§ťŃŗļÓ§«§≠§Ņ£ų£ų£ų

ņŖńÍ —ĻĻ§Ō POST ≤ŤŐŐ§ő•Ū•ī§Ú…Ĺľ®§∑§ §§ņŖńͧň§∑§Ņ§ņ§Ī§«¬ĺ§Ō•«•’•©•Ž•»§»§∑§Ņ°£

OS §Ō Windows7 HomePremium Upgrade »«§Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§Ņ§¨¬ŕ§Í§ §Į•§•ů•Ļ•»°ľ•ŽīįőĽ°£

•§•ů•Ļ•»°ľ•ŽłŚ§Ō•ŕ°ľ•ł•’•°•§•Ž§»•Ō•§•–•Õ°ľ•∑•Á•ů (ĶŔĽŖ•‚°ľ•…) §Ú¬®ŐĶłķ≤Ĺ°£

įžńŐ§Í∆įļÓ•Ń•ß•√•Į§Ú§∑§ŅłŚ§ňĽń§Í§ő HDD §Ú∑“§≤°¶°¶°¶§√§∆

PATA HDD - SATA —īĻ§ő

•…•ť•§•÷§¨«ßľĪ§∑§∆§Õ§ß°£(éŖß’éŖ;

į Ńį§»∆Ī§ł§ĮŃÍņ≠Őš¬Í§ę°©§»Ľ◊§√§∆ Ł√÷§∑§∆§Ę§√§Ņ —īĻīÔ§ÚĽ»§√§∆§Ŗ§Ņ§¨§…§¶§ň§‚•ņ•Š°£ĽŇ ż§¨§ §§§ő§«•∑•ů•į•ŽĪŅÕ—§Ļ§Ž§¨°ĘĹŇÕ◊§ •«°ľ•Ņ§¨∆Ģ§√§Ņ•«•£•Ļ•Į§Ú•∑•ů•į•ŽĪŅÕ—§Ļ§Ž§ő§Ō∂Řń•ī∂§Ļ§Ž°£

§Ĺ§őłŚ§ŌłĘł¬ņŖńͧ«•«•£•ž•Į•»•Í§ő√śŅ»§¨łę§®§ §Į§∆őš§šīņ§Ú§ę§§§Ņ§Í§∑§Ņ§¨§Ĺ§Ń§ť§‚¬ŕ§Í§ §Į°£

FireFileCopy §ň§Ť§ŽľÍ∆į•Ŗ•ť°ľ§ő≤‘∆Į≥ő«ß§ř§«ľŤ§ž§Ņ§ő§«§§§Ť§§§Ť SILKYPIX §Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆•◊•ž•”•Ś°ľ¬ģŇŔ§»łĹŃŁ¬ģŇŔ§ÚĽÓ§Ļ°™

°¶°¶°¶°¶°¶°¶°¶°¶°¶°£

§Ļ°Ę§Ļ§≤§ß°¶°¶°¶§≥§≥§ř§« —§Ô§Ž§ő§ę°£(éŖß’éŖ;

SILKYPIX §ő•◊•ž•”•Ś°ľ§Ō RAW •’•°•§•Ž§Ú≥ę§Į§»ń„≤ŤľŃ•◊•ž•”•Ś°ľ§»§ §Í°Ę§Ĺ§≥§ę§ť•÷•Ū•√•Į√ĪįŐ§«Ļ‚≤ŤľŃĺű¬÷§ňĻĻŅ∑§Ķ§žĻ‚≤ŤľŃ•◊•ž•”•Ś°ľ§»§ §Ž§ő§ņ§¨°ĘQ9450 §«§Ō§≥§ž§¨ 30…√į 匧ņ§√§Ņ°£

§∑§ę§∑ i7 4771 §«§Ō 2…√§ę§ę§ť§ §§§Ř§…§ő§Ř§‹įžĹ÷§őĹ–ÕŤĽŲ°£

§≥§ž§ŌłĹŃŁńŧŽ§Ô£ų£ų£ų

łĹŃŁ¬ģŇŔ§Ō Canon EOS-1Ds MarkIII §ő RAW •’•°•§•Ž§« 3.2…√°ĘOLYMPUS PEN E-P5 §ő RAW •’•°•§•Ž§« 1.8…√§Ř§…§ §ő§«∑ŗŇ™§Ļ§ģ§Ž≤ĢŃĪ°£

ņĶńĺ°Ę§≥§≥§ř§« —§Ô§Ž§ §ť§Ķ§√§Ķ§»ĻĻŅ∑§∑§∆§™§Ī§–ő…§ę§√§Ņ§»§§§¶•ž•Ŕ•Ž§«ļ£§ř§«§őĽĢī÷§ÚŐĶ¬Ő§ň§∑§∆§≠§Ņ§Ť§¶§ Ķ§§¨§Ļ§Ž°£orz

Photoshop CC §š Lightroom §Ō•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆§§§ §§§¨§≥§Ń§ť§‚•Ļ•»•ž•ĻŐĶ§ĮÕÝÕ—§«§≠§Ĺ§¶§«ļ£§ę§ť≥ŕ§∑§Ŗ§ņ°£

Őņ∆Ł§Ō•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í§ÚÕĺĹͧő•—°ľ•∆•£•∑•Á•ů§ň∆®§¨§Ļ•∆•Ļ•»§Úľ¬Ľ‹°£

ň‹≥ ĪŅÕ—§Ō√ő§ÍĻÁ§§§ę§ť SSD ¬ĺįžľį§¨ÕŤ§∆§ę§ť§»§§§¶§≥§»§«°£

ļ£§ő PC §ÚĽ»§§§Ō§ł§Š§Ņ§ő§¨ 2009«Į8∑Ó25∆Ł…’∂Š°£

§Ĺ§őĽĢ§Ō RAW łĹŃŁ§ő¬ģŇŔ§¨√Ŕ§Ļ§ģ§Ž§»§§§¶ÕżÕ≥§Ť§Í§‚•«•£•Ļ•Į I/O §¨…‘į¬ńͧĻ§ģ§∆ņ৞§Ņ§»§§§¶ĽŲĺū§« intel C2Q Q9450 §ňĻĻŅ∑°£

§Ĺ§∑§∆Őů 4«Į»ĺłŚ§őļ£∆Ł°£

•«•£•Ļ•Į I/O §Ō§Ļ§≥§÷§Žį¬ńͧ∑§∆§§§Ž§¨ RAW łĹŃŁ¬ģŇŔ§¨ŇŲĽĢ§»∆Ī§ł§Ť§¶§ň 11…√¬ś°Ę§∑§ę§‚•—•ť•Š°ľ•Ņ ‘ĹłĽĢ§ő•◊•ž•”•Ś°ľ¬ģŇŔ§¨∑„√Ŕ (SILKYPIX §«ī į◊…Ĺľ®§ę§ťņļļŔ…Ĺľ®§ň§ §Ž§ř§«§¨ 30…√§Į§ť§§) §ő§Ņ§Š•Ļ•»•ž•Ļ•ř•√•Ō°£

§Ĺ§ů§ §Ô§Ī§«ŇŖ≤ōĽ“§Ú§Ę§∆§ň§∑§∆ PC ĻĻŅ∑∑◊≤Ť°£

ļ£≤ů§Ō°÷5«ĮĽ»§¶°◊°÷ľÁŐ‹Ň™§Ō RAW łĹŃŁ§ő§Ŗ°◊§ÚŐ‹…ł§ň•Ŕ°ľ•Ļ•Į•Ū•√•Į§¨Ĺ–ÕŤ§Ž§ņ§ĪĻ‚¬ģ§ CPU §ÚŃ™¬Ú§Ļ§Ž§≥§»§Ú«į∆¨§ň√÷§§§Ņ°£√śŇ”»ĺ√ľ§ CPU §Ú«„§√§∆ 2°Ę3«Į§«ĻĻŅ∑§Ļ§Ž§Ť§Í§ŌńĻ§ĮĽż§Ņ§Ľ§Ņ ż§¨§§§Ū§§§Ū§»ŐŐŇ›§«§Ō§ §§°£

§»§§§¶§Ô§Ī§« CPU §Ō intel Core i7 3700 §ň°Ę§»į Ńį§ę§ťĻÕ§®§∆§§§Ņ§ť§§§ń§ő§ř§ň§š§ť Ivy Bridge §¨ Haswell §ň§ §√§∆§§§Ņ£ų

§Ń§Á§√§»ńī§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»īūň‹ņ≠«Ĺ§Ō 3700 §» 4700 §«§Ř§‹∆Ī§ł°£§Ņ§ņ§∑ AVX Ę™ AVX2 §»§ §√§∆§§§Ž§ő§« AVX2 ŐŅőŠ§ÚĽ»§¶•Ĺ•’•»•¶•ß•Ę§Ō§ę§ §Í§ő¬ģŇŔłĢ匧ň§ §Ž§Ť§¶§«°ĘSILKYPIX DSP6 (łĹļŖ¶¬»«) §ņ§»•◊•ž•”•Ś°ľ…Ĺľ®§š•ő•§•ļĹŤÕż§«∑ŗŇ™§ ¬ģŇŔ≤ĢŃĪ§ň§ §ŽŐŌÕÕ°£

§∑§ę§∑•ř•∂°ľ•‹°ľ•… (Ivy Bridge) §» SSD §»•Š•‚•Í§Ō√ő§ÍĻÁ§§§¨į¬§Įĺý§√§∆§Į§ž§Ž§ę§ť∂‚Ѩҙ§ Őš¬Í§« 3700 §ň§∑§Ť§¶§ę§ °Ę§»ĻÕ§®§Ņ§¨°ĘAVX2 ŐŅőŠ§ÚĽ»§¶•Ĺ•’•»•¶•ß•Ę§Ōļ£łŚĹ–§∆§Į§Ž§ņ§Ū§¶§∑°ĘńĻ§ĮĽ»§¶§ń§‚§Í§ §ť√śŇ”»ĺ√ľ§Ō•ņ•Š°Ę§…§¶§Ľ§ §ťļ«Ņ∑§ő•Ę°ľ•≠•∆•Į•Ń•„§ňĻĻŅ∑§∑§Ť§¶§»§§§¶§≥§»§« Haswell ∑Ō§ő Core i7 4700 §Úłű š§ň°£

•Š•‚•Í§Ō 8GB (4GB x2) §« SSD §Ō 120GB §ņ§ę§ť•∑•Ļ•∆•ŗŇ™∑Ł«į§ŌŐĶ§∑°£

°¶°¶°¶§»ĻÕ§®§∆§§§Ņ§ő§¨ 1•Ų∑ÓŃį°£

§’§» PC One's §őńŐ»ő•Ķ•§•»§Úłę§∆§§§Ž§»°÷Core i7 4771°◊°÷Core i7 4820K°◊§»§§§¶łęī∑§ž§ §§ CPU §Ú»Įłę°£§…§¶§š§ť•Ŕ°ľ•Ļ•Į•Ū•√•Į§¨ 4700°ß3.4GHz §ň¬–§∑§∆ 4771°ß3.5GHz°Ę4820K°ß3.7GHz §»Ńż§®§∆§§§Ž°£§™√Õ√ Ńż≤√§Ō°‹1,000ĪŖ§ę§ť°‹3,000ĪŖ°£

§≥§őńÝŇŔ§ő∂‚≥ŘļĻ§ §ť 4820K §ň§∑§∆§∑§Ť§¶§ę§ §»Ľ◊§√§Ņ§ť 4820K §Ō§ §ů§» 4000»÷¬ś§ §ő§ň Ivy Bridge §»§§§¶§≥§»§«łű š§Ú 4771 §ň —ĻĻ°£§Ń§ §Ŗ§ň 4771 §» 4820K §Ōļ£«Į§ő 9∑Ó11∆Ł§ňĹ–§Ņ§Ť§¶§ņ§¨°Ę•§•ů•∆•ŽŇ™§ň§Ō Ivy Bridge §Ō§ř§ņłĹŐÚ§ §ő§ņ§Ū§¶§ę°©

§Ĺ§∑§∆ň‹∆Ł°£

ŇŖ≤ōĽ“§ő≥őńÍ∆Ł§ÚŐņ∆Ł§ňĻĶ§®§∆ĽŲŃį•Ń•ß•√•Į§»§§§¶§Ô§Ī§«∂ŠĹͧő•—•Ĺ•≥•ůĻ©ňľ§ō°£

√Õ√ §Úłę§∆§Ŗ§Ž§»ńŐ»ő•Ķ•§•»§»§Ř§‹Ľų§Ņ§Ť§¶§ √Õ√ §őŅŰĽķ§¨ ¬§ů§«§™§ÍļŖłň§‚Õ≠§√§∆¬®∆ŁéĶé”éĮéŃé∂éīéōéį≤ń«Ĺ°£

ĻÁ∑◊∂‚≥ا‚ŃŘńÍ∆‚§ő∂‚≥اņ§√§Ņ§ő§«ŇŖ≤ōĽ“§¨≥őńͧ∑§∆§§§ §§§ň§‚§ę§ę§Ô§ť§ļ

°Ų°° °°°°°°+°°°°°°°°÷Ŗ °≥

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ę©°°!°°°°°°+°°°°°°°°°£°°°°°°°°

°° °°°°°°°°+°°°°°°°°°£°° | °°|°°CPU°‹•ř•ř»ń°‹•Š•‚•Í§Ú

°°°°°°°Ų°° °°°°°°+°°°° /°°/°°°°°°•§•£•§•š•√•√•Ř•©•©•©•™•™•™•™•©•©•©•©•©•™•¶°™°™°™°™°™

°°°°°°°°°°°° Ę °≤Ę /°°/

°°°°°°°°°°°°° °≠ĘŌ°ģ°°/°°/°°+°°°°°°°°°£°°°°°°°°°°+°°°°°°

°°°°°°°°°°°°,-°°°°°°°°°°£ś

°°°°°°°°°° / é≠éÕ°°°°°°°°| °Ų°° °°°°°°+°°°°°°°°°£°°

°°°°°°°°°°°“°≤°— °ň°°°°°°|

°°°°°°°°°°°°°° /°°°°°°°°! +°°°°°°°°°£°°°°°°°°°°+°°°°

°°°°°°°°°°°° ./°°°°,éÕ°° |

°°é∂éřéņé›°°||| j°°°°/°°|°° | |||

.: ĘÍ ::::: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

°°°°°°°°°°°°°° Ę °≤Ę . |||.: : : ::: : :: ::::::::: ::::::::::::::::::::::

°°°°éĹéńé› °° /:◊ń•Ŗ°ę°≥;°ň°ľé§°°. . .: : : :::::: ::::::::::::::::::::::::

°°°°°°°°||| / :::/:: °≥°Ę°≥°Ę ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::

°°°° °°°° / :::/;;: °° °≥°°°≥ ::£ž°°. :. :. .:: : :: :: ::::::::

°Ī°Ī°Ī° _,•ő °Ī°Ī°Ī°≥é§_•ő°Ī

§≥§ž§«ŇŖ≤ōĽ“§¨ŃŪńÍ≥Řį ≤ľ§ņ§√§Ņ§ťĶ„§Ī§Ž°£

Ļō∆Ģ§∑§Ņ§ő§Ō intel Core i7 4771 BOX°ĘASUS H87-PLUS°ĘTEAM DDR3-1600 8GB (4GBx2/CL11)°£

•ř•ř»ń§ŌŇŲĹť ASRock §ÚĻÕ§®§∆§§§Ņ§¨°ĘŇĻ∆¨§« H87 §ő ASUS ņĹ… §¨ 8,980ĪŖ§»į¬§ę§√§Ņ§ő§«§≥§ž§«§§§§§š§»»ĺ ¨Ň¨ŇŲ«„§§£ų

•Š•‚•Í§Ō°÷ASUS §«∆įļÓ ›ĺŕ§∑§∆§ř§Ļ°™°◊§»§őŅ®§žĻĢ§Ŗ§»¬ĺ§ő•Š•‚•Í§ň»ś§Ŕ§∆ 1,000ĪŖ§Ř§…į¬§ę§√§Ņ§ő§«§≥§ž§«§§§§§ę§»§§§¶Ň¨ŇŲ«„§§°£

ŇĻįų§Ķ§ů§ő§™ī꧊ CPU •Į°ľ•ť°ľ§»•Ī°ľ•Ļ§ÚŅ∂§Íņŕ§√§∆§≥§ő 3Ňņ§ņ§Ī§Ú§»§Í§Ę§®§ļĻō∆Ģ§∑§∆ĶĘŌ©§ň§ń§§§Ņ°£

≤»§ňĶʧ√§∆»”§ÚŅ©§√§Ņ§ť°ĘňŁ§¨įž§ÚĻÕ§®§∆łĶ§ňŐŠ§Ľ§Ž§Ť§¶•«•£•Ļ•Į§¨§…§ő•≥•Õ•Į•Ņ§ň∑“§¨§√§∆§§§Ņ§ę§Ú•Š•‚§√§∆§™§§§∆§ę§ť CPU §»•Š•‚•Í§őŃ»§Ŗ…’§Ī°Ę•ř•ř»ń§őłÚīĻ°£

§»°Ę§≥§≥§«ņ‚ŐņĹ٧Úőģ§∑∆…§Ŗ§∑§∆§§§Ņ§ť•Š•‚•Í§őľ¬Ńű żň°§Úī÷į„§®§∆§§§Ņ£ų£ų£ų§ő§« —ĻĻ°£ņő§ő§Ť§¶§ň 2ň‹§ÚŐ©§ň ¬§Ŕ§Ž§ő§«§Ō§ §ĮłŖ§§į„§§§ňĽ…§Ļ§ő§Õ°£

įžńէͧőŃ»§Ŗ…’§Ī•Ń•ß•√•Į§¨Ĺ™§Ô§√§Ņ§ť§ř§ļ§ŌĹťīŁ…‘ő…≥ő«ß§ő§Ņ§Š intel X25-V (40GB SSD) §» BD-R •…•ť•§•÷§ņ§Ī§»§§§¶ļ«ĺģĻĹņģ§«ŇŇłĽŇÍ∆Ģ°£Ļ√Ļ‚§§•”°ľ•◊≤Ľ§Ú»Į§∑§∆ŐĶĽŲ BIOS §ő•Ľ•√•»•Ę•√•◊≤ŤŐŐ§¨°¶°¶°¶§√§∆§ §ň§≥§ő•į•ť•’•£•ę•Ž§ BIOS°£§ř§Ķ§ę•ř•¶•Ļ∑“§§§ņ§ť•ř•¶•Ļ§«ŃŗļÓ§«§≠§Ž°©§»Ľ◊§√§∆ USB •ř•¶•Ļ§Ú∑“§≤§∆§Ŗ§Ņ§ťŃŗļÓ§«§≠§Ņ£ų£ų£ų

ņŖńÍ —ĻĻ§Ō POST ≤ŤŐŐ§ő•Ū•ī§Ú…Ĺľ®§∑§ §§ņŖńͧň§∑§Ņ§ņ§Ī§«¬ĺ§Ō•«•’•©•Ž•»§»§∑§Ņ°£

OS §Ō Windows7 HomePremium Upgrade »«§Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§Ņ§¨¬ŕ§Í§ §Į•§•ů•Ļ•»°ľ•ŽīįőĽ°£

•§•ů•Ļ•»°ľ•ŽłŚ§Ō•ŕ°ľ•ł•’•°•§•Ž§»•Ō•§•–•Õ°ľ•∑•Á•ů (ĶŔĽŖ•‚°ľ•…) §Ú¬®ŐĶłķ≤Ĺ°£

įžńŐ§Í∆įļÓ•Ń•ß•√•Į§Ú§∑§ŅłŚ§ňĽń§Í§ő HDD §Ú∑“§≤°¶°¶°¶§√§∆

•…•ť•§•÷§¨«ßľĪ§∑§∆§Õ§ß°£(éŖß’éŖ;

į Ńį§»∆Ī§ł§ĮŃÍņ≠Őš¬Í§ę°©§»Ľ◊§√§∆ Ł√÷§∑§∆§Ę§√§Ņ —īĻīÔ§ÚĽ»§√§∆§Ŗ§Ņ§¨§…§¶§ň§‚•ņ•Š°£ĽŇ ż§¨§ §§§ő§«•∑•ů•į•ŽĪŅÕ—§Ļ§Ž§¨°ĘĹŇÕ◊§ •«°ľ•Ņ§¨∆Ģ§√§Ņ•«•£•Ļ•Į§Ú•∑•ů•į•ŽĪŅÕ—§Ļ§Ž§ő§Ō∂Řń•ī∂§Ļ§Ž°£

§Ĺ§őłŚ§ŌłĘł¬ņŖńͧ«•«•£•ž•Į•»•Í§ő√śŅ»§¨łę§®§ §Į§∆őš§šīņ§Ú§ę§§§Ņ§Í§∑§Ņ§¨§Ĺ§Ń§ť§‚¬ŕ§Í§ §Į°£

FireFileCopy §ň§Ť§ŽľÍ∆į•Ŗ•ť°ľ§ő≤‘∆Į≥ő«ß§ř§«ľŤ§ž§Ņ§ő§«§§§Ť§§§Ť SILKYPIX §Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆•◊•ž•”•Ś°ľ¬ģŇŔ§»łĹŃŁ¬ģŇŔ§ÚĽÓ§Ļ°™

°¶°¶°¶°¶°¶°¶°¶°¶°¶°£

§Ļ°Ę§Ļ§≤§ß°¶°¶°¶§≥§≥§ř§« —§Ô§Ž§ő§ę°£(éŖß’éŖ;

SILKYPIX §ő•◊•ž•”•Ś°ľ§Ō RAW •’•°•§•Ž§Ú≥ę§Į§»ń„≤ŤľŃ•◊•ž•”•Ś°ľ§»§ §Í°Ę§Ĺ§≥§ę§ť•÷•Ū•√•Į√ĪįŐ§«Ļ‚≤ŤľŃĺű¬÷§ňĻĻŅ∑§Ķ§žĻ‚≤ŤľŃ•◊•ž•”•Ś°ľ§»§ §Ž§ő§ņ§¨°ĘQ9450 §«§Ō§≥§ž§¨ 30…√į 匧ņ§√§Ņ°£

§∑§ę§∑ i7 4771 §«§Ō 2…√§ę§ę§ť§ §§§Ř§…§ő§Ř§‹įžĹ÷§őĹ–ÕŤĽŲ°£

§≥§ž§ŌłĹŃŁńŧŽ§Ô£ų£ų£ų

łĹŃŁ¬ģŇŔ§Ō Canon EOS-1Ds MarkIII §ő RAW •’•°•§•Ž§« 3.2…√°ĘOLYMPUS PEN E-P5 §ő RAW •’•°•§•Ž§« 1.8…√§Ř§…§ §ő§«∑ŗŇ™§Ļ§ģ§Ž≤ĢŃĪ°£

ņĶńĺ°Ę§≥§≥§ř§« —§Ô§Ž§ §ť§Ķ§√§Ķ§»ĻĻŅ∑§∑§∆§™§Ī§–ő…§ę§√§Ņ§»§§§¶•ž•Ŕ•Ž§«ļ£§ř§«§őĽĢī÷§ÚŐĶ¬Ő§ň§∑§∆§≠§Ņ§Ť§¶§ Ķ§§¨§Ļ§Ž°£orz

Photoshop CC §š Lightroom §Ō•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆§§§ §§§¨§≥§Ń§ť§‚•Ļ•»•ž•ĻŐĶ§ĮÕÝÕ—§«§≠§Ĺ§¶§«ļ£§ę§ť≥ŕ§∑§Ŗ§ņ°£

Őņ∆Ł§Ō•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž•«•£•ž•Į•»•Í§ÚÕĺĹͧő•—°ľ•∆•£•∑•Á•ů§ň∆®§¨§Ļ•∆•Ļ•»§Úľ¬Ľ‹°£

ň‹≥ ĪŅÕ—§Ō√ő§ÍĻÁ§§§ę§ť SSD ¬ĺįžľį§¨ÕŤ§∆§ę§ť§»§§§¶§≥§»§«°£

- §≠§Á°ľ§Ń§„§ů°ß§š§√§—§ÍPC§őĻĻŅ∑§Ō…¨Õ◊§ §ů§ņ§Õ(^^;

ÕŤ«Į§ę§ť§Ń§Á§√§»ÕĹĽĽ«Ř ¨§Ú —§®§∆PCÕ—§ÚŃż§š§∑§ř§Ļ(ĺ–

ĺū ů•Ķ•ů•Į•Ļ§«§Ļ m(_ _)m - JIVE°ßCore i7-4820K§Ō§Ĺ§‚§Ĺ§‚LGA2011§ §ő§«°Ę•◊•ť•√•»•’•©°ľ•ŗ§¨įا §Í§ř§Ļ°£Intel§Ō•Ō•§•®•ů•…•◊•ť•√•»•’•©°ľ•ŗ§ő•≥•Ę•Ę°ľ•≠•∆•Į•Ń•„§Ōįžņ§¬Ś√Ŕ§ž§ň§ §√§∆§§§Ž§Ť§¶§«§Ļ§ő§«°ĘIvy Bridge•Ŕ°ľ•Ļ§őIvy Bridge-E§¨ļ«Ņ∑§»§ §Í§ř§Ļ°£

§ř§Ę°ĘHaswell§‚Ivy Bridge§‚°ĘĹťīŁ§őCore•∑•Í°ľ•ļ§»»ś§Ŕ§Ņ§ť Ő ™§ő§Ť§¶§ ¬ģ§Ķ§«§Ļ°£ - £«∑Ľ°ß>§≠§Á°ľ§Ń§„§ů

5«Į√ý∂‚§∑§Ņ§ť§§§§§»§™§‚§¶§Ť£ų

§ņ§§§Ņ§§§Ĺ§ő§Į§ť§§§«…‘ňĢ§¨MAX§ň°£

>JIVE§Ķ§ů

§Ę°Ę3770∑Ō§√§∆LGA1155§ņ§√§Ņ§ę°™ŃīŃ≥į„§§§ř§Ļ§ °¶°¶°¶°£

>•Ō•§•®•ů•…•◊•ť•√•»•’•©°ľ•ŗ

§ §Ž§Ř§…§Ĺ§¶§§§¶§≥§»§ §ů§«§Ļ§Õ§ß°£

TrackBack URL:[ ‘]

2010/05/01

Re2: ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ

30∆Ł°ĘĽŇĽŲ§ę§ťĶʧ√§∆§≠§Ņ§ťHDD§¨∆Ō§§§∆§§§Ņ°¶°¶°¶°£

ŃŠ§Ļ§ģ§Ž§ņ§ŪJK

§Ń§ §Ŗ§ňő–§ő•ť•§•ů§ő•Í•ŕ•Ę… §«§∑§Ņ°£

ļ£≤ů§Ō∂‚§¨§ §ę§√§Ņ§ő§« RMA §¨Ň¨Õ—§Ķ§ž§∆»ůĺÔ§ňĹű§ę§√§Ņ°£

∑Ž∂…ľę ¨§¨ ߧ√§Ņ§ő§ŌŃųőŃ 840ĪŖ§ņ§Ī§ņ§ę§ť§ §°°£

ļ«∂Š§Ō∆Łő©§ň…‚Ķ§§∑§∆§§§Ž§¨°Ę∆Łő©§Ō∆Łň‹ĻŮ∆‚§ő§Ŗ RMA §¨ŐĶ§§§»§§§¶é‹éĻé‹é∂é◊雼ŇÕÕ§«§ §°°£

įžŇŔ RMA §őő…§Ķ§ÚŐ£§Ô§√§∆§∑§ř§¶§»≤ű§ž§Ņ§»§≠§őį¬Ņīī∂§»§§§¶§ő§¨§Ę§Ž°£

≤ű§ž§ŽŃį§őį¬Ņīī∂§Ōļ£§ő§»§≥§Ū»ýŐĮ§ņ§¨°£('A`)

ŃŠ§Ļ§ģ§Ž§ņ§ŪJK

§Ń§ §Ŗ§ňő–§ő•ť•§•ů§ő•Í•ŕ•Ę… §«§∑§Ņ°£

ļ£≤ů§Ō∂‚§¨§ §ę§√§Ņ§ő§« RMA §¨Ň¨Õ—§Ķ§ž§∆»ůĺÔ§ňĹű§ę§√§Ņ°£

∑Ž∂…ľę ¨§¨ ߧ√§Ņ§ő§ŌŃųőŃ 840ĪŖ§ņ§Ī§ņ§ę§ť§ §°°£

ļ«∂Š§Ō∆Łő©§ň…‚Ķ§§∑§∆§§§Ž§¨°Ę∆Łő©§Ō∆Łň‹ĻŮ∆‚§ő§Ŗ RMA §¨ŐĶ§§§»§§§¶é‹éĻé‹é∂é◊雼ŇÕÕ§«§ §°°£

įžŇŔ RMA §őő…§Ķ§ÚŐ£§Ô§√§∆§∑§ř§¶§»≤ű§ž§Ņ§»§≠§őį¬Ņīī∂§»§§§¶§ő§¨§Ę§Ž°£

≤ű§ž§ŽŃį§őį¬Ņīī∂§Ōļ£§ő§»§≥§Ū»ýŐĮ§ņ§¨°£('A`)

- §ę§»§ř§§°ß>ŃŠ§Ļ§ģ§Ž§ņ§ŪJK

ŃŠ§Ļ§ģ§Ž§ņ§ŪĹųĽ“Ļ‚ņł§«§Ļ§Õ°Ę Š§ř§ť§ §§§Ť§¶§ň≤ę§Ú…’§Ī§∆§Õ - £«∑Ľ°ųD4°ß∑Į§ő ż§¨Ķ§§Ú§ń§Ī§Ž§Ŕ§≠§ņ§»Ľ◊§¶§ů§ņ°¶°¶°¶£ų

Ń«§«•Ĺ•ž§ÚĽż§√§∆§Į§Ž ż§¨§™§ę§∑§§°™ - SARAYA°ßĺū«ģŇ™§ňĻÕ§®§∆°™

- §ę§»§ř§§°ß>Ń«§«•Ĺ•ž§ÚĽż§√§∆§Į§Ž ż§¨§™§ę§∑§§°™

•Ĺ•ž§√§∆§ §ů§ņ§Ū§¶°¶°¶°¶°©

ļ£ļʧŌ°¶°¶°¶§ř§ņŇžŐĺĻ‚¬ģ§ę°¶°¶°¶°ų21:00 - £«∑Ľ°ß>ĺū«ģŇ™§ňĻÕ§®§∆°™

•®•®•ß•ßé™é™(°≠ß’°ģ)é™é™•ß•ß•®•®

>•Ĺ•ž§√§∆§ §ů§ņ§Ū§¶°¶°¶°¶°©

§™§ł°ľ§Ń§„§ů§‹§Ī§ř§∑§Ņ§ę§√

>ļ£ļʧŌ°¶°¶°¶§ř§ņŇžŐĺĻ‚¬ģ§ę°¶°¶°¶°ų21:00

Ŭ¬ŕÕĺÕĶ§«§∑§Ņ - §ę§»§ř§§°ß>§™§ł°ľ§Ń§„§ů§‹§Ī§ř§∑§Ņ§ę§√

§ř§Ķ§ę°Ę•Ň•ť§¨•–•ž§Ņ§ę°™°©£ų

TrackBack URL:[ ‘]

2010/04/27

Re: ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ

Seagate§ő°÷ ›ĺŕ•Ķ•›°ľ•»§™§Ť§” ÷… •Ę•∑•Ļ•Ņ•ů•»°◊§«ńī§Ŕ§∆§Ŗ§Ž§»ĪŅő…§Į "IN WARRANTY" §«2012«Į9∑Ó30∆Ł§ř§«RMA¬–囧ņ§√§Ņ§ő§«¬®Ńų§Í ÷§Ļ§≥§»§ň°£

Ńų§ÍņŤ§Ō§≥§ő∆ŁĶ≠§ÚĻĻŅ∑§∑§∆§§§Ž2010«Į4∑Ó28∆ŁłĹļŖ§«§ŌHDD RMA - wiki@nothing§őņģŇń§őĹĽĹͧ»ŇŇŌ√»÷Ļś§«ĻÁ§√§∆§§§Ņ°£

HDD§őļ≠ ٧ŌHDD§ő•◊•ť•Ļ•Ń•√•Į•Ī°ľ•Ļ§ÚĽ»§Ô§ļ°Ę¬”ŇŇň…ĽŖ§ő∂š¬ř§ň∆Ģ§ž§∆ĻĻ§ň•®•Ę•≠•„•√•◊¬ř§ň∆Ģ§ž°Ę§Ĺ§ž§Ú•®•Ę•≠•„•√•◊•∑°ľ•»§«•į•Ž•į•Žī¨§≠§ň§∑§∆łŁ§Ŗ “ŐŐ3cm§ň°£

»Ę§Ō•Į•Ū•Õ•≥§ő60cm»Ę§ÚĽ»§§°ĘŅ∑ Ļ§ň∂ī§ř§√§∆§ŽĻ≠Ļū§Ú∑ŕ§Įī›§Š§∆•Į•√•∑•Á•ů¬Ś§Ô§Í§ňĶÕ§Š§Ņ°£

§Ť§Ř§… —§ ļ≠ ٧ڧ∑§ §§ł¬§Í§Ō•Ļ•›•ů•ł•÷•Ū•√•Į§ÚĽ»§Ô§ §Į§∆§‚§§§§§Ŗ§Ņ§§§ņ°£

∆ŁÕň∆Ł(25∆Ł)

20ĽĢļĘ°ßHDD §Ę§‹§ů°£ņł¬ł∆ŁŅŰ»ĺ«Į°£

21ĽĢ»ĺļĘ°ß…„ľ‘§ę§ť∆Łő© 1TB §Úľŕ§Í§∆ PT2 Ľ™≤ĺĪŅÕ—ļ∆≥ę°£

23ĽĢļĘ°ßHDDļ≠ ŮīįőĽ°£

∑ÓÕň∆Ł(26∆Ł)Õľ ż°ßņģŇń§ň»Į ߧ§§«Ļű«≠§ÚĽ»§√§∆»ĮŃų°£

≤–Õň∆Ł(27∆Ł)

15ĽĢļĘ°ßSubject: Seagate RMS Receipt Acknowledgement RMA#: (RMA»÷Ļś) •Š°ľ•Ž√Ś√∆°£§…§¶§š§ťľű§Ī…’§Ī§ť§ž§Ņ§ť§∑§§°£

23ĽĢļĘ°ßSubject: Ship Advice for Shipper Number (»ĮŃųī…Õż»÷Ļś) •Š°ľ•Ž√Ś√∆°£•Í•Ņ°ľ•ů ō°£§Ō§š§√°™°™

ŅŚÕň∆Ł(28∆Ł)

13ĽĢļĘ°ßUPS§őTracking§ň∑«ļ‹

∂‚Õň∆Ł(30∆Ł)

12ĽĢļĘ°ßŇĢ√Ś

§Ń§ §Ŗ§ňŃųőѧŌŃ– ż∂¶§ň°÷»Į ߧ§°◊§«ņř»ĺ°£

RMAŅĹņѧÚĹ–§∑§∆Ńų§ť§ž§∆§Į§Ž•Š°ľ•Ž§ň§‚§Ń§„§ů§»°÷√Ś ߧ§§Ōľű§Ī…’§Ī§ §§§ę§ť§ °™°◊§»Ĺ٧§§∆§Ę§√§Ņ°£

UPS§ő≤Ŕ ™ń…ņ◊§«°÷Scheduled Delivery°ß05/06/2010°◊§»§§§¶•Ļ•∆°ľ•Ņ•Ļ§ň§ §√§∆§Ņ°£

ŇĢ√Ś§ŌGWļ«Ĺ™∆Ł§ę°¶°¶°¶°£

30∆Ł§ňŇĢ√Ś§∑§ř§∑§Ņ°£

ņĶŐ£ 5∆Ł°©

Ńų§ÍņŤ§Ō§≥§ő∆ŁĶ≠§ÚĻĻŅ∑§∑§∆§§§Ž2010«Į4∑Ó28∆ŁłĹļŖ§«§ŌHDD RMA - wiki@nothing§őņģŇń§őĹĽĹͧ»ŇŇŌ√»÷Ļś§«ĻÁ§√§∆§§§Ņ°£

HDD§őļ≠ ٧ŌHDD§ő•◊•ť•Ļ•Ń•√•Į•Ī°ľ•Ļ§ÚĽ»§Ô§ļ°Ę¬”ŇŇň…ĽŖ§ő∂š¬ř§ň∆Ģ§ž§∆ĻĻ§ň•®•Ę•≠•„•√•◊¬ř§ň∆Ģ§ž°Ę§Ĺ§ž§Ú•®•Ę•≠•„•√•◊•∑°ľ•»§«•į•Ž•į•Žī¨§≠§ň§∑§∆łŁ§Ŗ “ŐŐ3cm§ň°£

»Ę§Ō•Į•Ū•Õ•≥§ő60cm»Ę§ÚĽ»§§°ĘŅ∑ Ļ§ň∂ī§ř§√§∆§ŽĻ≠Ļū§Ú∑ŕ§Įī›§Š§∆•Į•√•∑•Á•ů¬Ś§Ô§Í§ňĶÕ§Š§Ņ°£

§Ť§Ř§… —§ ļ≠ ٧ڧ∑§ §§ł¬§Í§Ō•Ļ•›•ů•ł•÷•Ū•√•Į§ÚĽ»§Ô§ §Į§∆§‚§§§§§Ŗ§Ņ§§§ņ°£

∆ŁÕň∆Ł(25∆Ł)

20ĽĢļĘ°ßHDD §Ę§‹§ů°£ņł¬ł∆ŁŅŰ»ĺ«Į°£

21ĽĢ»ĺļĘ°ß…„ľ‘§ę§ť∆Łő© 1TB §Úľŕ§Í§∆ PT2 Ľ™≤ĺĪŅÕ—ļ∆≥ę°£

23ĽĢļĘ°ßHDDļ≠ ŮīįőĽ°£

∑ÓÕň∆Ł(26∆Ł)Õľ ż°ßņģŇń§ň»Į ߧ§§«Ļű«≠§ÚĽ»§√§∆»ĮŃų°£

≤–Õň∆Ł(27∆Ł)

15ĽĢļĘ°ßSubject: Seagate RMS Receipt Acknowledgement RMA#: (RMA»÷Ļś) •Š°ľ•Ž√Ś√∆°£§…§¶§š§ťľű§Ī…’§Ī§ť§ž§Ņ§ť§∑§§°£

23ĽĢļĘ°ßSubject: Ship Advice for Shipper Number (»ĮŃųī…Õż»÷Ļś) •Š°ľ•Ž√Ś√∆°£•Í•Ņ°ľ•ů ō°£§Ō§š§√°™°™

ŅŚÕň∆Ł(28∆Ł)

13ĽĢļĘ°ßUPS§őTracking§ň∑«ļ‹

∂‚Õň∆Ł(30∆Ł)

12ĽĢļĘ°ßŇĢ√Ś

§Ń§ §Ŗ§ňŃųőѧŌŃ– ż∂¶§ň°÷»Į ߧ§°◊§«ņř»ĺ°£

RMAŅĹņѧÚĹ–§∑§∆Ńų§ť§ž§∆§Į§Ž•Š°ľ•Ž§ň§‚§Ń§„§ů§»°÷√Ś ߧ§§Ōľű§Ī…’§Ī§ §§§ę§ť§ °™°◊§»Ĺ٧§§∆§Ę§√§Ņ°£

UPS§ő≤Ŕ ™ń…ņ◊§«°÷Scheduled Delivery°ß05/06/2010°◊§»§§§¶•Ļ•∆°ľ•Ņ•Ļ§ň§ §√§∆§Ņ°£

ŇĢ√Ś§ŌGWļ«Ĺ™∆Ł§ę°¶°¶°¶°£

30∆Ł§ňŇĢ√Ś§∑§ř§∑§Ņ°£

ņĶŐ£ 5∆Ł°©

- •–•§•∂°ľ°ß»ĺ«Į§«§Ę§‹§ů§«§Ļ§ę§°°£≥į§ž§Ú§“§§§Ń§„§√§Ņ§ő§ę§ °©HDD§ňł¬§ť§ļ°Ęļ«∂Š§Ō∆ÕŃ≥Ľŗ§Ļ§ŽPC•—°ľ•ń§¨Ő‹§ň§ń§Į§ő§«ļ§§√§Ņ§‚§ő§«§Ļ°£•≥•Ļ•»•ņ•¶•ů§őÕĺ«»§ §ů§ņ§Ū§¶§Ī§…°¶°¶°¶Ļ‚§Į§∆§‚ő…§§•‚•ő§¨«š§ž§ŽĽĢ¬Ś§ňŐŠ§√§∆ÕŖ§∑§§§«§Ļ°£

- £«∑Ľ°ßįžŇŔį¬§§ ™§¨Ĺ–§∆§∑§ř§¶§»§Õ§ß°¶°¶°¶°£

§«§‚ļ«∂Š§Ō§Ń§Á§√§»Ļ‚§Į§∆§‚ő…§§ ™§Ú§√§∆§§§¶ĻÕ§®§¨ŐŠ§√§∆§≠§∆§§§Ž§»§§§¶Ō√§Ú Ļ§§§Ņ°£ - §ę§»§ř§§°ß ÷… §Ķ§ž§Ņ£»£ń£ń§Ú≤ÚņŌ

°÷§¶§Ô°Ń•Ę•ň•Š§–§√§ę§Í§ņ§°°¶°¶°¶°◊

ľŐŅŅ§Ú∆Ģ§ž§Ņ•«°ľ•Ņ£»£ń£ń§ņ§√§Ņ§ť§‚§√§»¬Á —§ §≥§»§ň°™°™£ų - £«∑Ľ°ßHDD•Í•ŕ•Ę•Ľ•ů•Ņ°ľ§ņ§»§Ĺ§ů§ ī∂§ł§ §ů§ņ§Ū§¶§ °Ń£ų

TrackBack URL:[ ‘]

2010/04/25

ŌŅ≤ŤĽ™§őHDD§¨≠ҧņ

§∑§ę§‚ŌŅ≤Ť•«°ľ•Ņįķ§≠匧≤Ńį orz

•≠•Ž•Ŗ•ů§ļ§•§Ōįķ§≠匧≤ļ—§Ŗ§ņ§√§Ņ§ę§ťő…§ę§√§Ņ§¨°Ę≤Ņ§¨ŌŅ≤Ť§Ķ§ž§∆§§§Ņ§ę§Ô§ę§ť§ §§§ő§Ō…‘Ļ¨√ś§őĻ¨§§§ę£ų

§Ń§ §Ŗ§ň»Ű§ů§ņHDD§ŌSeagate ST31000528AS§ő1TB°£

√ķŇŔ»ĺ«Į§«»Ű§ů§ņ§ő§ę°¶°¶°¶ŃŠ§Ļ§ģ°£

§»§≥§Ū§«≥§ŐÁ§√§∆Ĺń√÷§≠ł∑∂ō°©

ļ£§ř§«Ĺń√÷§≠§ņ§√§Ņ§ů§ņ§¨°£

•≠•Ž•Ŗ•ů§ļ§•§Ōįķ§≠匧≤ļ—§Ŗ§ņ§√§Ņ§ę§ťő…§ę§√§Ņ§¨°Ę≤Ņ§¨ŌŅ≤Ť§Ķ§ž§∆§§§Ņ§ę§Ô§ę§ť§ §§§ő§Ō…‘Ļ¨√ś§őĻ¨§§§ę£ų

§Ń§ §Ŗ§ň»Ű§ů§ņHDD§ŌSeagate ST31000528AS§ő1TB°£

√ķŇŔ»ĺ«Į§«»Ű§ů§ņ§ő§ę°¶°¶°¶ŃŠ§Ļ§ģ°£

§»§≥§Ū§«≥§ŐÁ§√§∆Ĺń√÷§≠ł∑∂ō°©

ļ£§ř§«Ĺń√÷§≠§ņ§√§Ņ§ů§ņ§¨°£

- Ľ≥∂š°ß>Ĺń√÷§≠

≤ůŇĺ•‚•ő§ŌĹń√÷§≠§¨ő…§Į§ §§§√§∆Ō√§Ō§Ę§Í§ř§∑§Ņ§ °£

ĺ •Ļ•ŕ°ľ•Ļ PC §ŌĹń√÷§≠§ő•‚•ő§‚§Ę§Í§ř§Ļ§∑Ň‘Ľ‘ŇŃņ‚§ő§Ť§¶§ §‚§ő§«§Ō§ §§§ę§»°£

§Ņ§ņ°ĘTB §ň§ §√§Ņ ’§Í§ę§ť HDD §ő•»•ť•÷•Ž§Ō∑ŽĻĹ Ļ§Į§Ť§¶§ Ķ§§¨§∑§ř§Ļ°£

… ľŃ§¨ÕӧѧŅ§ů§«§Ļ§ę§Õ°© - SARAYA°ßWD§«ń„¬ģ…¬§¨Ĺ–§∆§Ž≤∂őřŐ‹

§ř§°ŌŅ≤Ť§ňĪ∆∂ѧŌļ£§ő§»§≥§Ū§ §§§ő§«§Ļ§Ī§…§Õ

§§§ř«„§®§ŽHDD§¨§ §§°¶°¶°¶ - £«∑Ľ°ß>Ĺń√÷§≠§¨ő…§Į§ §§§√§∆Ō√§Ō§Ę§Í§ř§∑§Ņ§

•«•Ļ•Ť•Õ°ľ°°§Ĺ§ž§¨§Ę§√§∆§…§¶§ę§ §»Ľ◊§√§Ņ§Ī§…

§«§‚•Ļ•ŕ°ľ•Ļ§őŐš¬Íĺű°ĘĹń√÷§≠§∑§ę•ņ•Š§ §ő§Ť§Õ°¶°¶°¶•Ņ•Ô°ľŅ≤§ę§Ľ§∆§ř§Ļ£ų

>§ř§°ŌŅ≤Ť§ňĪ∆∂ѧŌļ£§ő§»§≥§Ū§ §§§ő§«§Ļ§Ī§…§Õ

ń„¬ģ…¬§Ú»Įĺ…§∑§∆§‚•…•Ū•√•◊§«§ §§§ő§ę°¶°¶°¶

ļ£«„§®§ŽHDD§»§ §Ž§»ĺ√ĶÓň°§«∆Łő©§Į§ť§§§∑§ę°£ - •–•§•∂°ľ°ß§ŗ§•°Ę¬Á —§«§Ļ§Õ°£ĽŇĽŲ§¨§ťHDD§őĶřĽŗ§ňő©§Ń≤٧¶§≥§»§Ō¬Ņ§§§ő§«§Ļ§¨°Ę§š§Ō§Í•Š°ľ•ę°ľ§ň§Ť§Í≤ű§ž§š§Ļ§§§ő§Ō§Ę§Í§ř§Ļ§Õ°ľ°£

§∑§ę§∑•‹•Į§ő§»§≥§Ū§őHDD§ŌŃī§Į≤ű§ž§ §§°¶°¶°¶I/O§ő≤ůŅۧ¨ĺĮ§ §§§ę§ť§ę§ °£ - £«∑Ľ°ųw3m°ß§¶§Ń§‚HDD§¨ĶřĽŗ§∑§Ņ§ §ů§∆Ķ◊§∑§÷§Í§«§Ļ§Ť°£

§≥§≥§ů§»§≥§Ę§őé∂éļéį雧Ō Ļ§§§Ņ≥–§®§¨§ §ę§√§Ņ§ő§«°£

Ķ◊§∑§÷§Í§ň°° Ļ§≠ī∑§ž§ §§°Ę§«§‚≥–§®§ő§Ę§Ž≤Ľ§¨ Ļ§≥§®§ŅĘ™ŌŅ≤ŤPCłę§ŽĘ™HDD•ť•ů•◊ŇņŇŰĘ™§∑§–§ť§ĮĽ◊ĻÕńšĽŖĘ™¬ÁĶř§ģ§«ŇŇłĽ√«°°§ő•≥•ů•‹ŖŕőŲ§∑§ř§∑§Ņ£ų - §ę§»§ř§§°ß>≤ůŇĺ•‚•ő§ŌĹń√÷§≠§¨ő…§Į§ §§§√§∆Ō√§Ō§Ę§Í§ř§∑§Ņ§ °£

≥į…’§Ī§Ō£Ī£į£į°ů§»łņ§√§∆§§§§§Ř§…Ĺń√÷§≠§«§Ļ§Ť§Õ°£

§¶§Ń§ŌŇĺŇ›ň…ĽŖ§‚§ę§Õ§∆≤£§ň§Ļ§Ž§ő§¨•«•’•©§«§Ļ§¨°Ę≤£√÷§≠§ÚŃŘńͧ∑§∆ŐĶ§§ņĹ… §‚Õ≠§√§∆°Ę•–•ť§Ķ§ §§§»§…§√§Ń§¨≤ľ§ę≤Ú§ť§ §§§ő§‚°¶°¶°¶ - £«∑Ľ°ß>≥į…’§Ī§Ō£Ī£į£į°ů§»łņ§√§∆§§§§§Ř§…Ĺń√÷§≠§«§Ļ§Ť§Õ°£

§Ĺ§¶§ §ő§Ť§Õ§ß°£

HDD•ž•≥°ľ•ņ°ľ§ňĽÍ§√§∆§ŌŇ∑√ŌĶ’§ň§ §√§∆§Ž§ő§‚§Ę§Ž§Ĺ§¶§«°£ - Casper-01°ß>HDD•ž•≥°ľ•ņ°ľ§ňĽÍ§√§∆§ŌŇ∑√ŌĶ’§ň§ §√§∆§Ž§ő§‚§Ę§Ž§Ĺ§¶§«°£

≥ő§ęThinkpad235§‚Ķ’§ņ§√§Ņ§Ō§ļ°¶°¶°¶°¶ - £«∑Ľ°ß§Ĺ§¶§§§ši1124§Ō§…§¶§ņ§√§Ī§ę°¶°¶°¶°£

- kazukita°ß§¶§“§„°Ę•¶•Ń§ő•Š•§•ů•ř•∑•ů§őĶĮ∆įHDD§»∆Ī§łHDD§ł§„§ §§§ę£ų

∂≤§Ū§∑§§°¶°¶°¶ - £«∑Ľ°ßįžĹÔ§ň»ĺ«ĮłŚ§ň§Ę§‹§ů§∑§Ť§¶ZE°™

TrackBack URL:[ ‘]

2010/03/04

Windows7 •§•ů•Ļ•»°ľ•Ž•Š•‚

Windows7 HomePremium 32bit §Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§Ņļ›§ňĶ§§¨§ń§§§Ņ§≥§»§Ú•Š•‚°£

- •ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§őį‹∆į§Ōľ¬ľŃĹ–ÕŤ§ §§°£

-

C:\Users §Úī›§ī§»•≥•‘°ľ§∑§∆•ž•ł•Ļ•»•Í§ő ProfileDirectory Ķ৔S-1-*§ő§Ĺ§ž§Ú —ĻĻ§∑§∆§‚°Ę•Ū•į•§•ů§∑§Ť§¶§»§Ļ§Ž§»

°÷C:\Windows \system32\config\systemprofile\Desktop§ŌÕÝÕ—§«§≠§ §§ĺžĹͧڼ≤廧∑§∆§§§ř§Ļ°£°◊

§ §…§»•®•ť°ľ§ÚŇ«§Į°£

- GRAID SATA •›°ľ•»§ň∑“§¨§√§Ņ•…•ť•§•÷§¨łę§®§ §§°£

-

•…•ť•§•–§¨∆Ģ§√§∆§ §§§ő§«ŇŲ§Ņ§ÍŃį°£

§«§‚§”§”§Ž°£

ļ∆•§•ů•Ļ•»°ľ•ŽŃį§ň RAID ĺű¬÷§«§Ę§ž§–°Ę•…•ť•§•–§Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§Ķ§®§Ļ§ž§– RAID ĺű¬÷§ő§ř§ř…ŁĶʧĻ§Ž°£

# RAID BIOS §«§‚ RAID §»§∑§∆«ßľĪ§∑§∆§§§Ž§Ō§ļ°£

§Ń§ §Ŗ§ň GIGABYTE ∆Łň‹łž»« Web •Ķ•§•»§ň§Ō Windows7 32bit §ő GRAID SATA •…•ť•§•–§¨ŐĶ§ę§√§Ņ§ő§«Ī—łž»« Web •Ķ•§•»§ň§∆ľŤ∆ņ°£

•§•ů•Ļ•»°ľ•Žń峌§ň…¨Õ◊§ •’•°•§•Ž§Ō GRAID SATA •›°ľ•»§ň∑“§¨§√§∆§§§Ž HDD §ň ›¬ł§∑§∆§™§Į§Ŕ§≠§«§Ō§ §§°£

- Trim ¬–ĪĢ SSD §ÚĽ»§¶ĺžĻÁ§Ō AHCI •‚°ľ•…§ň§Ļ§Ž°£

-

http://support.microsoft.com/kb/922976/ja

Ľ≤ĺ»°£

Intel Matrix Storage Manager §Ō ICH §ő RAID Ķ°«Ĺ§ÚĽ»§Ô§ §§§ő§«§Ę§ž§–•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž…‘Õ◊°£

§ŗ§∑§Ū SSD §« Trim Ķ°«Ĺ§ÚĽ»§§§Ņ§§§ő§«§Ę§ž§–°Ę•Š°ľ•ę°ľņĹ•…•ť•§•–§Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§Ļ§Ž§» Trim Ķ°«Ĺ§¨Ľ»§®§ §Į§ §Ž (Microsoft Windows Ĺ„ņĶ AHCI •…•ť•§•–§ §ťĽ»§®§Ž) §ő§«°ĘTrim Ķ°«Ĺ§ÚĽ»§¶…¨Õ◊§¨§Ę§Ž§ §ť§–•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§ §§ ż§¨§Ť§§°£

# intel §ő SSD § §ť§– Toolbox §Ú•§•ů•Ļ•»°ľ•Ž§∑§∆ Toolbox §« Trim •≥•ř•ů•…§Ú»ĮĻ‘§Ļ§Ž§»§§§¶ľÍ§‚§Ę§Ž°£

- Samba §ňņ‹¬≥§«§≠§ §§°£

-

http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0708/24/news024.html

Ľ≤ĺ»°£

LmCompatibilityLevel •≠°ľ§¨ŐĶ§§ĺžĻÁ§Ō DWORD 32bit §«Ņ∑Ķ¨ļÓņģ§Ļ§Ž°£

- Windows7 §¨•«•£•Ļ•Į§Ú SSD §»«ßľĪ§∑§Ņļ›§ő∆į§≠§ň§ń§§§∆°£

-

http://d.hatena.ne.jp/Lansen/20091114/1258183348

Ľ≤ĺ»°£

- «≠°ß>•ś°ľ•∂°ľ•◊•Ū•’•°•§•Ž§őį‹∆į

§≥§ž http://core-dumped.blog.so-net.ne.jp/2009-05-05 §»§ę

§≥§ž http://genky.justblog.jp/article/2009/10/windows-7cusers.html §Ō°© - £«∑Ľ°ß§Ĺ§ž§Ú§š§√§∆•◊•Ū•’•°•§•Ž§¨≤ű§ž§Ž§ő§Ť°£

§»§Í§Ę§®§ļłńŅÕ•◊•Ū•’•°•§•Ž§ņ§Īį‹§Ľ§Ņ§ę§ť§š§Í§Ņ§§§≥§»§ő»ĺ ¨§ŌĹ–ÕŤ§Ņ°£

Users•«•£•ž•Į•»•Í§ř§»§Š§∆į‹∆į§Ķ§Ľ§Ņ§ę§√§Ņ§Ī§…§Õ°£

TrackBack URL:[ ‘]

2010/02/25

SSD«„§√§Ņ§ĺ°™°™

≥őńÍŅĹĻū§∑§Ņ§ť≤»§Ú«„§√§ŅŇ‘ĻÁ§«∑ŽĻĹŐŠ§√§∆§≠§Ņ§ő§«°Ęįž…ۧÚį Ńį§ę§ť«„§™§¶§»ĻÕ§®§∆§§§ŅSSD§ňŇŲ§∆§Ņ°£

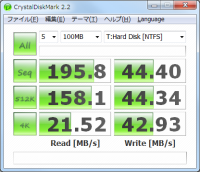

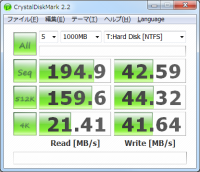

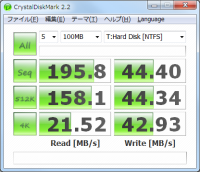

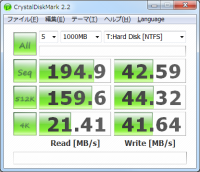

§«°ĘŃŠ¬ģ•Ŕ•ů•Ń•ř°ľ•Į°£

ļł§¨100MB§«Ī¶§¨1GB°£

•ť•ů•ņ•ŗ•Ę•Į•Ľ•Ļ§—§Õ§ß£ų£ų£ų

Õ—Ň”§Ō•∆•ů•›•ť•ÍÕ—§ňĽ»§¶§»§§§¶§Ô§Ī§«ľ¬ļ›§ňĽ»§√§∆§Ŗ§Ņ§¨°Ę¬őī∂Ň™§ň§Ō SILKYPIX §ő•Ķ•ŗ•Õ•§•Ž…Ĺľ®§¨§Ę§ř§ÍŃŠ§Į§ §ť§ §ę§√§Ņ§ő§ň§Ō∑ŕ§Į•∑•Á•√•Į°£

§»§§§¶§ő§‚°ĘįžĽĢ•’•°•§•Ž§Ú°÷Ĺ٧≠ĻĢ§ŗ°◊į 匧ň RAW •’•°•§•Ž§Ú°÷∆…§ŖĻĢ°◊§ů§«•Ķ•ŗ•Õ•§•Ž§Ú…Ĺľ®§Ļ§Ž ż§¨…ť≤Ŕ§¨Ļ‚§ę§√§ŅŐŌÕÕ°£

§≥§ž§ň§ń§§§∆§ŌĽÓ§∑§ň RAW •’•°•§•Ž§Ú SSD §ň√÷§§§∆§Ŗ§Ņ§»§≥§Ū°Ę

°°°°§—§√°°§—§√°°§—§√

§¨

°°°°éľé≠é éřé éřé éřé éřé éřé éř!!!!

§»…Ĺľ®§Ķ§ž§∆∑ŕ§Į§Š§ř§§§¨§∑§Ņ£ų

§∑§ę§∑ EMPGEnc MPEG Editor 3 §ő•∑°ľ•Į•–°ľ§őį‹∆į§¨«ķ¬ģ§ň§ §√§Ņ§ő§« CM •ę•√•»§őĽĢ§ő•Ļ•»•ž•Ļ§Ō∑„łļ§Ļ§Ž§ę§»°£

§≥§√§Ń§¨≤ĢŃĪ§∑§Ņ§ņ§Ī§«§‚ő…§∑§»§∑§Ť§¶°£

¬ĺ§ň§Ō•ŕ°ľ•ł•’•°•§•Ž§Ú√÷§§§∆§Ę§Ž§Ī§…§≥§√§Ń§Ō¬őī∂§«§…§ů§ņ§ĪĪ∆∂ѧĻ§Ž§ę§Ô§ę§ť§ů§ §°°¶°¶°¶°£

§«°ĘŃŠ¬ģ•Ŕ•ů•Ń•ř°ľ•Į°£

ļł§¨100MB§«Ī¶§¨1GB°£

•ť•ů•ņ•ŗ•Ę•Į•Ľ•Ļ§—§Õ§ß£ų£ų£ų

Õ—Ň”§Ō•∆•ů•›•ť•ÍÕ—§ňĽ»§¶§»§§§¶§Ô§Ī§«ľ¬ļ›§ňĽ»§√§∆§Ŗ§Ņ§¨°Ę¬őī∂Ň™§ň§Ō SILKYPIX §ő•Ķ•ŗ•Õ•§•Ž…Ĺľ®§¨§Ę§ř§ÍŃŠ§Į§ §ť§ §ę§√§Ņ§ő§ň§Ō∑ŕ§Į•∑•Á•√•Į°£

§»§§§¶§ő§‚°ĘįžĽĢ•’•°•§•Ž§Ú°÷Ĺ٧≠ĻĢ§ŗ°◊į 匧ň RAW •’•°•§•Ž§Ú°÷∆…§ŖĻĢ°◊§ů§«•Ķ•ŗ•Õ•§•Ž§Ú…Ĺľ®§Ļ§Ž ż§¨…ť≤Ŕ§¨Ļ‚§ę§√§ŅŐŌÕÕ°£

§≥§ž§ň§ń§§§∆§ŌĽÓ§∑§ň RAW •’•°•§•Ž§Ú SSD §ň√÷§§§∆§Ŗ§Ņ§»§≥§Ū°Ę

°°°°§—§√°°§—§√°°§—§√

§¨

°°°°éľé≠é éřé éřé éřé éřé éřé éř!!!!

§»…Ĺľ®§Ķ§ž§∆∑ŕ§Į§Š§ř§§§¨§∑§Ņ£ų

§∑§ę§∑ EMPGEnc MPEG Editor 3 §ő•∑°ľ•Į•–°ľ§őį‹∆į§¨«ķ¬ģ§ň§ §√§Ņ§ő§« CM •ę•√•»§őĽĢ§ő•Ļ•»•ž•Ļ§Ō∑„łļ§Ļ§Ž§ę§»°£

§≥§√§Ń§¨≤ĢŃĪ§∑§Ņ§ņ§Ī§«§‚ő…§∑§»§∑§Ť§¶°£

¬ĺ§ň§Ō•ŕ°ľ•ł•’•°•§•Ž§Ú√÷§§§∆§Ę§Ž§Ī§…§≥§√§Ń§Ō¬őī∂§«§…§ů§ņ§ĪĪ∆∂ѧĻ§Ž§ę§Ô§ę§ť§ů§ §°°¶°¶°¶°£

- •–•§•∂°ľ°ß§™°ĘX25-V§«§Ļ§Õ°£

•Ŕ•ů•Ń•ř°ľ•Į§Ú§Ŗ§Ž§»°Ę§Ř§‹≥ŘŐŐ∆ĽÕż§ő√Õ§Ŗ§Ņ§§§«§Ļ§ §°°£

•≠•„•√•∑•ŚÕ—Ň”§ň§Ō§Ń§Á§¶§…ő…§Ķ§Ĺ§¶§«§Ļ§Õ°£≤Ń≥ §‚į¬§§§∑°£ - £«∑Ľ°ųw3m°ß§Ę§»§ŌOS•…•ť•§•÷§ň§‚∆Ģ§ž§∆§Ŗ§Ņ§§§«§Ļ§Ô°£

Mainstream§ł§„§ §Į§∆§‚ĹĹ ¨ŃŠ§Ĺ§¶°£ - §ę§»§ř§§°ß>≥őńÍŅĹĻū§∑§Ņ§ť

ľęĪ“∂»§ő ż§«§Ļ§ę°©

§Ę°Ęő§§ÚĪŅĪń§∑§∆§Ž§ů§ő§ę°¶°¶°¶ - £«∑Ľ°ßņĶ§∑§Į§Ō°÷ĹĽ¬ūłļņ«§ő≥őńÍŅĹĻū°◊§ §ő§Ť°£

>ő§

§ §§§Ô°™£ų - §Ę§ĺ§√§Ń°ß> ĹĽ¬ū•Ū°ľ•ůłļņ«

ĶÓ«ĮĻō∆ĢłŚ°Ę

•Ū°ľ•ů§ §ů§∂§Ķ§√§Ķ§» ÷§Ļ§ľ•Ŕ•§•Ŕ°™

§»ńīĽ“§ň卧√§∆∑ę§ÍĪا∑ ÷ļ—§∑§ř§Į§√§Ņ§ť°¶°¶°¶

('A`) ĹĽ¬ū•Ū°ľ•ůłļņ«§őĺÚ∑Ô§ÚňĢ§Ņ§Ķ§ §Į§ §√§Ņ°°° §©§£ - £«∑Ľ°ß•Ū°ľ•ů§őÕÝĽ“§ő ż§¨łļņ«≥اŤ§ÍĻ‚§§§ę§ť§Ķ§√§Ķ§» ÷§∑§Ņ ż§¨§§§§§ů§«§Ō°£

- §Ę§ĺ§√§Ń°ß•Ū°ľ•ůīŁī÷§¨łĶ°Ļ√Ľ§ę§√§Ņ°ű•«•Ŕ§őńů∑»∂‚ÕĽĶ°īō§ő•Ū°ľ•ů§ņ§√§Ņ§ő§«°Ę∂‚Õݧő ż§¨ń„§ę§√§Ņ° ĹŃ

- £«∑Ľ°ß§Ń§Á£ų£ų£ų

∆ÓŐĶ(°≠°¶¶ō°¶°ģ)

TrackBack URL:[ ‘]

∑»¬”•Ķ•§•»ĽÓł≥ĪŅÕ—

https://griffonworks.net/nikki/cgi-bin/k.cgi

1Ļ‘»ń

Web∆ŁĶ≠ńĘ "§Ķ§Į§ť" for MySQL

presented by K.O.T.B.GRIFFON (GRIFFON Works)

presented by K.O.T.B.GRIFFON (GRIFFON Works)

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ £«∑Ľ

®¶ Ľ≥∂š

®¶ £«∑Ľ