タイトルリスト

3灯にした訳(2015/01/16 19:28:54)

Yongnuo YN560III+YN560-TXを買ったはいいが…(2015/01/13 02:27:11)

ささら(ましろのボディ)の修理と撮影機材の工作(2015/01/03 21:40:57)

CameraControlでWiFi経由の画像転送をしよう!(2014/12/31 23:39:21)

シュートスルーアンブレラ - 半透明傘(2014/11/05 20:29:53)

水没した12-40PROと砂を噛んだE-M1その後(2014/10/23 19:17:49)

和歌山県のプライベートビーチでハーレムデート(2014/10/13 16:51:56)

とうとう買ってしまった(2014/01/21 03:37:32)

LightroomとSILKYPIXどっちがいい?(2013/12/24 16:36:11)

Lightroomの使い方とかTipsとか仕様とか(2013/12/21 13:30:53)

夢のヨンニッパズーム!(2013/12/08 22:54:52)

E-M1作例撮影リベンジ(2013/11/01 21:06:36)

天井バウンスとレフ板ディフューズとバウンスアダプタと(2013/10/05 19:36:16)

OLYMPUS OM-D E-M1が出たよー(2013/09/12 00:51:20)

E-M5のホットシュー(2013/09/09 02:17:56)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Yongnuo YN560III+YN560-TXを買ったはいいが…(2015/01/13 02:27:11)

ささら(ましろのボディ)の修理と撮影機材の工作(2015/01/03 21:40:57)

CameraControlでWiFi経由の画像転送をしよう!(2014/12/31 23:39:21)

シュートスルーアンブレラ - 半透明傘(2014/11/05 20:29:53)

水没した12-40PROと砂を噛んだE-M1その後(2014/10/23 19:17:49)

和歌山県のプライベートビーチでハーレムデート(2014/10/13 16:51:56)

とうとう買ってしまった(2014/01/21 03:37:32)

LightroomとSILKYPIXどっちがいい?(2013/12/24 16:36:11)

Lightroomの使い方とかTipsとか仕様とか(2013/12/21 13:30:53)

夢のヨンニッパズーム!(2013/12/08 22:54:52)

E-M1作例撮影リベンジ(2013/11/01 21:06:36)

天井バウンスとレフ板ディフューズとバウンスアダプタと(2013/10/05 19:36:16)

OLYMPUS OM-D E-M1が出たよー(2013/09/12 00:51:20)

E-M5のホットシュー(2013/09/09 02:17:56)

2015/01/13

3灯にした訳

ストロボを 3灯にした理由だが、斜め前から照らしたときに反対側の斜め前からも照らしたい時が往々にしてあった。

レフ板を当てればいいのだが三脚を使っているときならいざしらず、部屋の中で三脚を立てるのも場所的に面倒だし第一レフ板を展開できるスペースを確保するのも難しい。

それにレフ板で起こせる範囲でもなかったのでストロボ当てた方が楽だった、というわけ。

人形写真注意。

というわけでちょっと撮り比べ。

斜め前 1灯+天井

上+斜め前両方

1枚目は今までの 2灯による天バン+(左)斜め前。

2枚目はこれに 1灯加えて(右)斜め前の 3灯。

真正面から 1灯当てれば 2灯で済むが、真正面はカメラマンが居るので斜め前にならざるをえない。

1枚目だと被写体半分右側ずつに嫌な影が出ているが、2枚目の 3灯だとその影が消えてすっきりしている。

レフでも起こせそうだがこの範囲を起こせるレフ板を展開出来ないのでちょっと無理ゲー。

参考に天バン無しも撮ってみた。

斜め前両方・天井無し

斜め前 1灯だけ

・・・うん、あり得ないな。

1枚目はギリギリ許せるけどやっぱ背景が暗いからないわ。

頭の天使の輪は天バン無い方が綺麗だけど。

レフ板を当てればいいのだが三脚を使っているときならいざしらず、部屋の中で三脚を立てるのも場所的に面倒だし第一レフ板を展開できるスペースを確保するのも難しい。

それにレフ板で起こせる範囲でもなかったのでストロボ当てた方が楽だった、というわけ。

人形写真注意。

というわけでちょっと撮り比べ。

上+斜め前両方

1枚目は今までの 2灯による天バン+(左)斜め前。

2枚目はこれに 1灯加えて(右)斜め前の 3灯。

真正面から 1灯当てれば 2灯で済むが、真正面はカメラマンが居るので斜め前にならざるをえない。

1枚目だと被写体半分右側ずつに嫌な影が出ているが、2枚目の 3灯だとその影が消えてすっきりしている。

レフでも起こせそうだがこの範囲を起こせるレフ板を展開出来ないのでちょっと無理ゲー。

参考に天バン無しも撮ってみた。

斜め前 1灯だけ

・・・うん、あり得ないな。

1枚目はギリギリ許せるけどやっぱ背景が暗いからないわ。

頭の天使の輪は天バン無い方が綺麗だけど。

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2015/01/12

Yongnuo YN560III+YN560-TXを買ったはいいが…

Yongnuo YN560III+YN560-TX を買って FL-600R の発光に連動 (光スレーブ) させて YN560III の発光及び YN560-TX で発光量のワイヤレスコントロールだ!と鼻息を荒くしていたら、その夢は無残にも打ち砕かれてしまったのであった・・・。orz

結論から言うと

まぁ、よく考えたら無線でリンクしたら発光指示は無線で行われるから外部要因 (光反応) での発光は出来んわな・・・。

というのも、ストロボの場所まで歩いて行かずに全て手元で光量調整をしたいというのがやりたかったこと。

FL-600R はカメラ側で RC モードにするとカメラボディで全ての光量調節が行える。FL-600R は光スレーブにも出来るが、そうするとカメラ側でのコントトールは出来ずストロボまで歩いていって光量調整が必要。

YN560III は YN560-TX とリンクすれば 2.4GHz ラジオコントロールにより光量調節が行える。しかしリンクさせると光スレーブが出来ない。

さて困った・・・というわけである。

ここで選択肢としては 4つ。

2はせっかくの純正ストロボがもったいない。

となると 3か 4だが、まず 4は天井向けに 1発置いてあって手が届かないのでカメラ側でコントロールしたいし、2本もあるので 1本 1本それぞれのストロボを触って光量調整は面倒臭くて避けたい。

となると残りは 3だが、光が届きにくい変な場所で光らせたい時は YN560III のラジオ式コントロールが有効なので光スレーブが難しくなる可能性がある。

仕方が無いので今の所は 3を主軸に、どうしても光スレーブで YN560III が光らない場合は仕方なく FL-600R を光スレーブで運用しようかと思う。

YN560III は 1本 8,400円なので、そのうち 2本買い足して全てを YN560III+YN560-TX に置き換え、FL-600R は野外持ち出し用として運用しようかと思う。

(YN560III って Canon 580EXII と同じ大きさだから重すぎて)

YN560III はアマゾンで取り扱っている (しかもアマゾン発送) ので導入はお手軽。

こんな小綺麗な箱に入ってる。

中華製品なのに・・・。

ストロボの外観はこんな感じ。

外観は Canon 580EXII と非常に似通ったデザイン、というかほとんど同じだろうこれ・・・。

仕様は GN56 (ISO 100時) で最小 1/280、ズームは手動設定で 24mm 〜 105mm に加えワイドパネルとキャッチライトパネルまでついてる。

電池は単三電池x4で足は金属製。

発光制御はマニュアルで光スレーブの他にもオリンパスやキヤノンの中級機種以下に使われているストロボ光に赤外線制御信号を混ぜたいわゆる「赤外線反応」もする (ST-E2 に反応すると思うが同期するかは不明)。

また、専用の送信機 (RF603 系や YN560-TX など) を使うことで 2.4GHz 帯の電波を使ったラジオコントロールによる遠隔調光制御と発光指示が最大 6台まで可能。

・・・と一通りのマニュアル調光及びスレーブになるための機能は備えているが、残念ながら HSS や E-TTL には対応していない。

それらについては上位機種の YN565EX が E-TTL に対応し、YN568EX が E-TTL+HSS に対応する。

ただし、多灯ライティングをする時は E-TTL はむしろ邪魔になるだけで、かつ HSS については最悪 ND フィルタを使えばなんとかなるので YN560III で良かったりする。

ちなみに YN560 系は 3モデル有り、YN560II (2型) は無線機能無し、YN560III (3型) は無線機能有り、YN560IV (4型) は無線制御のマスターにもなる (3型はスレーブのみ) という違いがあるが、クリップオンストロボをマスターにすることはまずないので YN560III (3型) で十分である (2型は無線に対応していないので論外)。

YN560III は 1つのストロボで多数のメーカーに対応しているが、その理由がこれ。

X接点しかないのである。(笑)

まぁマニュアル制御だから X接点しかいらんわなぁ・・・と。

YN560-TX を E-M1 に乗せて電波制御してみた。

ちゃんと光るし同期も取れてる。

ちなみに YN560III を E-M1 にクリップオンで使うとなぜか 1/400秒くらいまで同期が取れるのである。(笑)

・・・だけだと面白くないのでうちの娘に持たせてみた。

人形写真注意。

重すぎて MDD3 の腕でも支えきれない。

意外と大きいコントローラー。

結論から言うと

YN560-TX での発光量調整は YN560-TX と YN560III がリンクしているときにしか使えない。というものであった。

かつ、その状態の時は光スレーブは利用出来ない。

まぁ、よく考えたら無線でリンクしたら発光指示は無線で行われるから外部要因 (光反応) での発光は出来んわな・・・。

というのも、ストロボの場所まで歩いて行かずに全て手元で光量調整をしたいというのがやりたかったこと。

FL-600R はカメラ側で RC モードにするとカメラボディで全ての光量調節が行える。FL-600R は光スレーブにも出来るが、そうするとカメラ側でのコントトールは出来ずストロボまで歩いていって光量調整が必要。

YN560III は YN560-TX とリンクすれば 2.4GHz ラジオコントロールにより光量調節が行える。しかしリンクさせると光スレーブが出来ない。

さて困った・・・というわけである。

ここで選択肢としては 4つ。

- YN560III+YN560-TX を窓から投げ捨てる

- FL-600R 2本を売って YN560III 3本+YN560-TX 体勢に切り替える。

- FL-600R をマスターに、YN560III を光スレーブにする (YN560-TX は使わない)

- YN560III+YN560-TX をマスターに、FL-600R を光スレーブにする

2はせっかくの純正ストロボがもったいない。

となると 3か 4だが、まず 4は天井向けに 1発置いてあって手が届かないのでカメラ側でコントロールしたいし、2本もあるので 1本 1本それぞれのストロボを触って光量調整は面倒臭くて避けたい。

となると残りは 3だが、光が届きにくい変な場所で光らせたい時は YN560III のラジオ式コントロールが有効なので光スレーブが難しくなる可能性がある。

仕方が無いので今の所は 3を主軸に、どうしても光スレーブで YN560III が光らない場合は仕方なく FL-600R を光スレーブで運用しようかと思う。

YN560III は 1本 8,400円なので、そのうち 2本買い足して全てを YN560III+YN560-TX に置き換え、FL-600R は野外持ち出し用として運用しようかと思う。

(YN560III って Canon 580EXII と同じ大きさだから重すぎて)

YN560III はアマゾンで取り扱っている (しかもアマゾン発送) ので導入はお手軽。

こんな小綺麗な箱に入ってる。

中華製品なのに・・・。

ストロボの外観はこんな感じ。

外観は Canon 580EXII と非常に似通ったデザイン、というかほとんど同じだろうこれ・・・。

仕様は GN56 (ISO 100時) で最小 1/280、ズームは手動設定で 24mm 〜 105mm に加えワイドパネルとキャッチライトパネルまでついてる。

電池は単三電池x4で足は金属製。

発光制御はマニュアルで光スレーブの他にもオリンパスやキヤノンの中級機種以下に使われているストロボ光に赤外線制御信号を混ぜたいわゆる「赤外線反応」もする (ST-E2 に反応すると思うが同期するかは不明)。

また、専用の送信機 (RF603 系や YN560-TX など) を使うことで 2.4GHz 帯の電波を使ったラジオコントロールによる遠隔調光制御と発光指示が最大 6台まで可能。

・・・と一通りのマニュアル調光及びスレーブになるための機能は備えているが、残念ながら HSS や E-TTL には対応していない。

それらについては上位機種の YN565EX が E-TTL に対応し、YN568EX が E-TTL+HSS に対応する。

ただし、多灯ライティングをする時は E-TTL はむしろ邪魔になるだけで、かつ HSS については最悪 ND フィルタを使えばなんとかなるので YN560III で良かったりする。

ちなみに YN560 系は 3モデル有り、YN560II (2型) は無線機能無し、YN560III (3型) は無線機能有り、YN560IV (4型) は無線制御のマスターにもなる (3型はスレーブのみ) という違いがあるが、クリップオンストロボをマスターにすることはまずないので YN560III (3型) で十分である (2型は無線に対応していないので論外)。

YN560III は 1つのストロボで多数のメーカーに対応しているが、その理由がこれ。

X接点しかないのである。(笑)

まぁマニュアル制御だから X接点しかいらんわなぁ・・・と。

YN560-TX を E-M1 に乗せて電波制御してみた。

ちゃんと光るし同期も取れてる。

ちなみに YN560III を E-M1 にクリップオンで使うとなぜか 1/400秒くらいまで同期が取れるのである。(笑)

・・・だけだと面白くないのでうちの娘に持たせてみた。

人形写真注意。

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2015/01/02

ささら(ましろのボディ)の修理と撮影機材の工作

家に帰ってからは壊れた箇所の修理。

どうやら膝下から折れたようだ。

ましろのボディなので DD2 だったりするが、このスネの骨、なぜか膝フレーム側と接着されていた。

過去の俺が何かやらかしたか?と思ったら元からこうらしく、運が悪いとモナカ割りの膝フレームの分解が出来ないらしい。

・・・どうやら俺は運が悪かったようだ。orz

しかたがないのでφ3mmの穴を開けてφ3mmのアルミ丸棒をつっこんで補強と接着。

しかしこれだけだと膝を曲げた負荷でもろっと逝ってしまいそうなので (特にスネ側) タイラップを巻いて補強。

首軸は POP スタンドのくびれで折れるいつもの症状なので、ホールジョイントカップ側に残ったボールを取り出す手術。

φ2.5mmの穴をドリリングしてドリルの刃の反対側を刺しててこの原理ですっぽ抜く。

あとは予備として作り置きしている POP スタンド軸に交換して完了。

その夜、ふと思い立ったかのように以前から作ろうかなと思っていた OLYMPUS FL-2LM 用のフィルターアダプタを作ろうと手を着けた。

加工のしやすいケント紙を使ってアダプタを作ったが曲面が多くて意外と難産。

結局型紙を作らず切った貼ったで製作。

これを

こうして

こうするんじゃ( ^ω^)

あとはヨドバシで富士フイルムの IR フィルターを買ってきてアダプタの裏側に張りつければ RC コマンダーの完成だ。

ちなみにこの IR フィルター、番手が色々あるようだがどの波長の光をカットするかの違いだけなのでどれを使っても可視光は遮断できるそうな。

後日フィルター買ってきて取り付けた。

ついでにマスキングテープ巻きだったのをアクリルテープ巻きにして強度確保。

どうやら膝下から折れたようだ。

ましろのボディなので DD2 だったりするが、このスネの骨、なぜか膝フレーム側と接着されていた。

過去の俺が何かやらかしたか?と思ったら元からこうらしく、運が悪いとモナカ割りの膝フレームの分解が出来ないらしい。

・・・どうやら俺は運が悪かったようだ。orz

しかたがないのでφ3mmの穴を開けてφ3mmのアルミ丸棒をつっこんで補強と接着。

しかしこれだけだと膝を曲げた負荷でもろっと逝ってしまいそうなので (特にスネ側) タイラップを巻いて補強。

首軸は POP スタンドのくびれで折れるいつもの症状なので、ホールジョイントカップ側に残ったボールを取り出す手術。

φ2.5mmの穴をドリリングしてドリルの刃の反対側を刺しててこの原理ですっぽ抜く。

あとは予備として作り置きしている POP スタンド軸に交換して完了。

その夜、ふと思い立ったかのように以前から作ろうかなと思っていた OLYMPUS FL-2LM 用のフィルターアダプタを作ろうと手を着けた。

加工のしやすいケント紙を使ってアダプタを作ったが曲面が多くて意外と難産。

結局型紙を作らず切った貼ったで製作。

これを

こうして

こうするんじゃ( ^ω^)

あとはヨドバシで富士フイルムの IR フィルターを買ってきてアダプタの裏側に張りつければ RC コマンダーの完成だ。

ちなみにこの IR フィルター、番手が色々あるようだがどの波長の光をカットするかの違いだけなのでどれを使っても可視光は遮断できるそうな。

後日フィルター買ってきて取り付けた。

ついでにマスキングテープ巻きだったのをアクリルテープ巻きにして強度確保。

- たわし:> IR フィルター

赤外線撮影でスケスケ万歳!ですね?判ります。(ぉ - G兄:その機能は既につぶされている!w

TrackBack URL:[編]

2014/12/31

CameraControlでWiFi経由の画像転送をしよう!

凄く便利なソフトウェアを見つけてしまった。

Camera Control

ようは OLYMPUS の WiFi を搭載したデジカメの画像を WiFi で (ここ重要) 転送出来たり特定の機種のカメラコントロールが出来てしまうソフトウェア。

というのも、タブレットで http://192.168.1.10/ にアクセスすれば TG-3 の画像を取得出来ることはわかっていたのでデスクトップ PC に USB WiFi アダプタを取り付けてアクセスすれば画像を取り出せるのでは?と思った次第。

それも無事成功したのであとはもっと簡単に画像を取得出来ればと思っていたのだが、しばらく探していると海外のフォーラムでなにやらそんなソフトウェアっぽいのを見つけたので調べた上でインストール。

・・・これは凄く便利www

カメラからの撮影データのリアルタイムダウンロードに関してはファイル転送が遅いので現実的ではない (小さいファイルなら問題ない) が、WiFi で RAW ファイルを含めた画像ファイルをダウンロードできるのは有り難い。

特に TG-3 は防塵防水構造で SD カードの取り出しが結構面倒くさい (ロックが 2カ所) ので出来れば開けたくないなぁと思っていた矢先の出来事だ。

こんな便利なソフトウェアを紹介しないのもなんなので、USB WiFi アダプタの設定方法からファイル転送までを説明するために日記として書き起こしておくことにする。

詳細は次のページで。

USB WiFi アダプタを取り付ける前に 1つ注意することがある。

カメラは 192.168.0.0/24 を要求するので、もし PC の IP アドレスがこの範囲の IP アドレスレンジを使用しているならば他のアドレスレンジに変更しよう。

我が家は幸いにも 192.168.1.0/24 だったので難を逃れた。

まずは USB WiFi アダプタ。

これはアマゾンでリュウドから安いアダプタが出ているのでそれを買えば良い。

ReUdo 超小型USB Wireless LAN Adapter、802.11b/g/n対応

ドライバは Windows7 の場合は WindowsUpdate から探すように指定すれば勝手にインストールされる。

USB アダプタはデスクトップ PC の表側に USB がいくつかあったのでそこに刺しっぱなしにすることにした。

ドライバのインストールが終わるとタスクトレイにあるネットワークアイコンから WiFi ネットワークが見えるようになる。

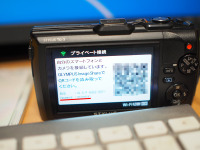

カメラは E-P5 と TG-3 を混在して説明する。

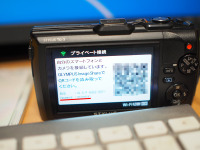

カメラの電源を入れて WiFi を起動させるとしばらくして「ワイヤレスネットワーク接続」にカメラの SSID が見えるので、そこの「接続」をクリックする。

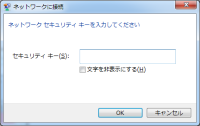

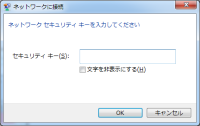

するとパスワードを聞かれるので

カメラのディスプレイに映っている「Password」の文字列を入力する。

するとワイヤレスネットワーク接続のステータスが「接続」となりカメラへのアクセスが可能となる。

カメラ側の IP アドレスは 192.168.0.10 なので、ブラウザで http://192.168.0.10/ にアクセスするとカメラにアクセスできる。

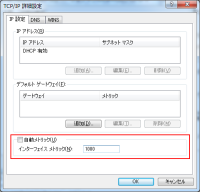

ここで 1つ問題が発生する。

カメラと接続していると今まで使っていたネットワークからインターネットに接続出来ない。

これは「インターフェイスメトリック」によりどちらのネットワークを優先して使うかが判断されるため、通信速度や質の良いネットワーク、つまりカメラ側のネットワークが優先されてしまうのである。

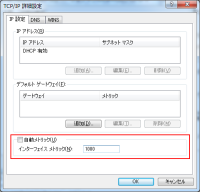

そこで、USB WiFi アダプタのメトリックを下げて元のネットワークを優先するように設定する。

タスクトレイにある「ネットワーク」のアイコンから「現在の接続先」を開き、一番下の「ネットワーク共有センターを開く」を開いて USB WiFi アダプタのアダプタ名をクリックする。

その後は「動作状況」の「プロパティ」→「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」→「インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)」のプロパティ→右下の「詳細設定」ボタンで「TCP/IP 詳細設定」が開く。

その中にある「自動メトリック」のチェックを外し、「1000」くらいの数字を入力する。

あとは全部 OK で元に戻ろう。

設定が終わったらまずブラウザで http://192.168.0.10/ にアクセス出来ることを確認し、次にインターネット接続が可能かをチェックする。

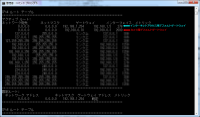

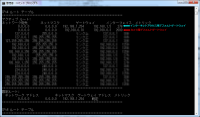

もしカメラにアクセスできてインターネットにアクセスできない場合は、コマンドプロンプトで netstat -nr を打ってメトリック値がどうなっているかをチェックする。

通常利用されるデフォルトゲートウェイはメトリック値が小さい方が優先される。

上記の例ではインターネット接続側のメトリック値がカメラ側のメトリック値よりも低いため、通常利用されるネットワークはインターネット接続側のデフォルトゲートウェイとなる。

これが逆にカメラ側のメトリック値の方が小さい場合は通常利用されるデフォルトゲートウェイがカメラ側となってしまいインターネット接続が出来なくなってしまうので注意。

これでカメラの WiFi に繋ぎながら外部ネットワークに接続出来るようになっているはずである。

今度はソフトウェアのインストールだが、こちらは先に紹介した URL の "Downloads" より CC-1.0.9-Setup.exe (2014/12/31 現在) をダウンロードしてインストールする。

言語設定を English に設定しないとドイツ語になるので注意。

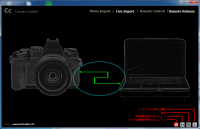

インストールが終わったら先にカメラと WiFi 接続を終えておき、ソフトウェアを起動する。

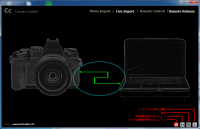

ソフトウェアを起動すると WiFi でカメラを探しに行くが、もし 30秒くらいしてもカメラが見つからない場合は、右下の歯車マーク (赤枠) の設定で少々設定が必要となる。

(カメラが見つからない場合は青枠の絵のような波動マークが出続ける)

中央の波動マークが双方向矢印に変わると接続完了となる。

また、右下のアイコンが 4つになるが、それぞれの説明をすると左から

接続出来ない場合はカメラの IP アドレスをソフトウェアに教えてやる必要があるので設定で行う。

まずは General タブ。

"Target directory for picture files" でデフォルトの画像保存ディレクトリを指定する。

指定しなかった場合は毎回何処にするか聞いてくるし、保存場所を聞いてくるようにするダウンロード方法もあるので適当なディレクトリを割り当てよう。

青枠の "Synchronize camera time with system time" はチェックを入れると PC の時刻をカメラに設定してくれそうだがそうではなかったので設定は不要。また、時刻同期のアイコンもクリックしてはダメ。

"Language" はドイツ語でインストールしてしまった場合は "English" にしておこう。

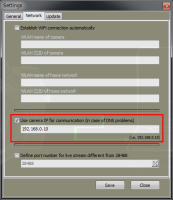

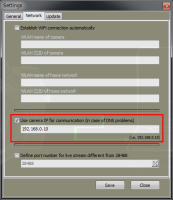

次に Network タブ。

ここで CameraControl がカメラを見つけられなかったときの設定を行う。

(TG-3 だとなぜか見つけてくれないので設定の必要があった)

"Use camera IP for communication (in case of DNS problems)" にチェックを入れてカメラの IP アドレスである "192.168.0.10" を設定する。

Update タブは更新確認のページを表示するだけなのでスルーで。

Network タブで設定を行えばカメラと接続出来るはずだが、それでも接続出来ない場合は Network タブの他の設定も触るか一度初めからやり直すかしよう。

やっと主題の WiFi 画像転送は上の部分にある "Photo Import" をクリックする。

左側の画像はカメラ内の画像ファイル一覧。

クリックで選択反転となるので注意。

右側はファイル転送のパラメーターで以下のようになっている。

WiFi の画像転送が出来ればそれでよかったが、"Live Import" という機能もあるのでこちらもちょっと見てみよう。

これはカメラ側でシャッターなどを操作しながら画像は SD カードと WiFi 経由で PC 側に保存するといったものである。

"Target directory" は画像保存先のディレクトリ。

右側の "Import Parameter" は "Photo Import" に準ずるが、"Selection" に関しては転送するファイルを選択することになる。

例えば SD カード内には RAW+JPEG で保存するが WiFi では JPEG を転送するという場合は、"Selection" で "JPEG" を選択する。

このモードにした状態では PC と WiFi で繋がっているので、カメラ側で撮影すると撮影後にファイル転送が出来た。

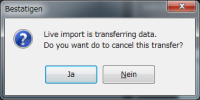

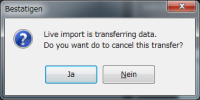

ファイル転送中は赤枠で囲った保存マークが点滅するが、転送中に他のモードに移行しようとすると「ファイル転送が中断されるが大丈夫か?」というダイアログが出る。

"YES" は "Ja" で "NO" は "Nein" となっている。

他のモードについてはあえて説明しないが、"Remote Control" と "Remote Release"、特に "Remote Control" は E-M1 のアレと同じ機能のようだが残念ながら TG-3 と E-P5、E-M1 では PC 側のライブビューが表示されなかった。

なお、Import や Release については対応カメラがあるので注意。

Camera Control

ようは OLYMPUS の WiFi を搭載したデジカメの画像を WiFi で (ここ重要) 転送出来たり特定の機種のカメラコントロールが出来てしまうソフトウェア。

というのも、タブレットで http://192.168.1.10/ にアクセスすれば TG-3 の画像を取得出来ることはわかっていたのでデスクトップ PC に USB WiFi アダプタを取り付けてアクセスすれば画像を取り出せるのでは?と思った次第。

それも無事成功したのであとはもっと簡単に画像を取得出来ればと思っていたのだが、しばらく探していると海外のフォーラムでなにやらそんなソフトウェアっぽいのを見つけたので調べた上でインストール。

・・・これは凄く便利www

カメラからの撮影データのリアルタイムダウンロードに関してはファイル転送が遅いので現実的ではない (小さいファイルなら問題ない) が、WiFi で RAW ファイルを含めた画像ファイルをダウンロードできるのは有り難い。

特に TG-3 は防塵防水構造で SD カードの取り出しが結構面倒くさい (ロックが 2カ所) ので出来れば開けたくないなぁと思っていた矢先の出来事だ。

こんな便利なソフトウェアを紹介しないのもなんなので、USB WiFi アダプタの設定方法からファイル転送までを説明するために日記として書き起こしておくことにする。

詳細は次のページで。

USB WiFi アダプタを取り付ける前に 1つ注意することがある。

カメラは 192.168.0.0/24 を要求するので、もし PC の IP アドレスがこの範囲の IP アドレスレンジを使用しているならば他のアドレスレンジに変更しよう。

我が家は幸いにも 192.168.1.0/24 だったので難を逃れた。

まずは USB WiFi アダプタ。

これはアマゾンでリュウドから安いアダプタが出ているのでそれを買えば良い。

ReUdo 超小型USB Wireless LAN Adapter、802.11b/g/n対応

ドライバは Windows7 の場合は WindowsUpdate から探すように指定すれば勝手にインストールされる。

USB アダプタはデスクトップ PC の表側に USB がいくつかあったのでそこに刺しっぱなしにすることにした。

ドライバのインストールが終わるとタスクトレイにあるネットワークアイコンから WiFi ネットワークが見えるようになる。

カメラは E-P5 と TG-3 を混在して説明する。

カメラの電源を入れて WiFi を起動させるとしばらくして「ワイヤレスネットワーク接続」にカメラの SSID が見えるので、そこの「接続」をクリックする。

するとパスワードを聞かれるので

カメラのディスプレイに映っている「Password」の文字列を入力する。

するとワイヤレスネットワーク接続のステータスが「接続」となりカメラへのアクセスが可能となる。

カメラ側の IP アドレスは 192.168.0.10 なので、ブラウザで http://192.168.0.10/ にアクセスするとカメラにアクセスできる。

ここで 1つ問題が発生する。

カメラと接続していると今まで使っていたネットワークからインターネットに接続出来ない。

これは「インターフェイスメトリック」によりどちらのネットワークを優先して使うかが判断されるため、通信速度や質の良いネットワーク、つまりカメラ側のネットワークが優先されてしまうのである。

そこで、USB WiFi アダプタのメトリックを下げて元のネットワークを優先するように設定する。

タスクトレイにある「ネットワーク」のアイコンから「現在の接続先」を開き、一番下の「ネットワーク共有センターを開く」を開いて USB WiFi アダプタのアダプタ名をクリックする。

その後は「動作状況」の「プロパティ」→「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」→「インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)」のプロパティ→右下の「詳細設定」ボタンで「TCP/IP 詳細設定」が開く。

その中にある「自動メトリック」のチェックを外し、「1000」くらいの数字を入力する。

あとは全部 OK で元に戻ろう。

設定が終わったらまずブラウザで http://192.168.0.10/ にアクセス出来ることを確認し、次にインターネット接続が可能かをチェックする。

もしカメラにアクセスできてインターネットにアクセスできない場合は、コマンドプロンプトで netstat -nr を打ってメトリック値がどうなっているかをチェックする。

通常利用されるデフォルトゲートウェイはメトリック値が小さい方が優先される。

上記の例ではインターネット接続側のメトリック値がカメラ側のメトリック値よりも低いため、通常利用されるネットワークはインターネット接続側のデフォルトゲートウェイとなる。

これが逆にカメラ側のメトリック値の方が小さい場合は通常利用されるデフォルトゲートウェイがカメラ側となってしまいインターネット接続が出来なくなってしまうので注意。

これでカメラの WiFi に繋ぎながら外部ネットワークに接続出来るようになっているはずである。

今度はソフトウェアのインストールだが、こちらは先に紹介した URL の "Downloads" より CC-1.0.9-Setup.exe (2014/12/31 現在) をダウンロードしてインストールする。

言語設定を English に設定しないとドイツ語になるので注意。

インストールが終わったら先にカメラと WiFi 接続を終えておき、ソフトウェアを起動する。

ソフトウェアを起動すると WiFi でカメラを探しに行くが、もし 30秒くらいしてもカメラが見つからない場合は、右下の歯車マーク (赤枠) の設定で少々設定が必要となる。

(カメラが見つからない場合は青枠の絵のような波動マークが出続ける)

中央の波動マークが双方向矢印に変わると接続完了となる。

また、右下のアイコンが 4つになるが、それぞれの説明をすると左から

- カメラの電源断

接続中にカメラの電源を切るとソフトウェアの終了時時間がかかるので使わないように!ここらへんは OI.Share と同じ。まぁ使っても良いけど事故責任で。

- 時刻同期

時刻を同期してくれるのは良いがたぶんドイツ辺りのタイムゾーンのため結局ずれるため使用禁止!

- 設定

いくつかの設定を行う。

- ソフトウェアについて

まぁいつものアレです。ヘルプの一番下にあるようなアレ。

接続出来ない場合はカメラの IP アドレスをソフトウェアに教えてやる必要があるので設定で行う。

まずは General タブ。

"Target directory for picture files" でデフォルトの画像保存ディレクトリを指定する。

指定しなかった場合は毎回何処にするか聞いてくるし、保存場所を聞いてくるようにするダウンロード方法もあるので適当なディレクトリを割り当てよう。

青枠の "Synchronize camera time with system time" はチェックを入れると PC の時刻をカメラに設定してくれそうだがそうではなかったので設定は不要。また、時刻同期のアイコンもクリックしてはダメ。

"Language" はドイツ語でインストールしてしまった場合は "English" にしておこう。

次に Network タブ。

ここで CameraControl がカメラを見つけられなかったときの設定を行う。

(TG-3 だとなぜか見つけてくれないので設定の必要があった)

"Use camera IP for communication (in case of DNS problems)" にチェックを入れてカメラの IP アドレスである "192.168.0.10" を設定する。

Update タブは更新確認のページを表示するだけなのでスルーで。

Network タブで設定を行えばカメラと接続出来るはずだが、それでも接続出来ない場合は Network タブの他の設定も触るか一度初めからやり直すかしよう。

やっと主題の WiFi 画像転送は上の部分にある "Photo Import" をクリックする。

左側の画像はカメラ内の画像ファイル一覧。

クリックで選択反転となるので注意。

右側はファイル転送のパラメーターで以下のようになっている。

- Source

カメラ内の画像ファイルのディレクトリ。

- Shots

Source で指定したディレクトリ内に有るカメラ内の画像ファイル数。

- Data volume

同画像ファイルの合計ファイルサイズ。

- Selection

左側の画像の一括選択について。指定したファイルを一括で選択したりする。

- None:選択の取り消し

- All:全部選択

- JPEG:JPEGのみ選択

- RAW:RAWのみ選択

- Movies:動画のみ選択

- JPEG + RAW:JPEGとRAWを選択

- JPEG + Movies:JPEGと動画を選択

- RAW + Movies:RAWと動画を選択

- User-defined:利用者がクリックしたファイルを選択

- None:選択の取り消し

WiFi の画像転送が出来ればそれでよかったが、"Live Import" という機能もあるのでこちらもちょっと見てみよう。

これはカメラ側でシャッターなどを操作しながら画像は SD カードと WiFi 経由で PC 側に保存するといったものである。

"Target directory" は画像保存先のディレクトリ。

右側の "Import Parameter" は "Photo Import" に準ずるが、"Selection" に関しては転送するファイルを選択することになる。

例えば SD カード内には RAW+JPEG で保存するが WiFi では JPEG を転送するという場合は、"Selection" で "JPEG" を選択する。

このモードにした状態では PC と WiFi で繋がっているので、カメラ側で撮影すると撮影後にファイル転送が出来た。

ファイル転送中は赤枠で囲った保存マークが点滅するが、転送中に他のモードに移行しようとすると「ファイル転送が中断されるが大丈夫か?」というダイアログが出る。

"YES" は "Ja" で "NO" は "Nein" となっている。

他のモードについてはあえて説明しないが、"Remote Control" と "Remote Release"、特に "Remote Control" は E-M1 のアレと同じ機能のようだが残念ながら TG-3 と E-P5、E-M1 では PC 側のライブビューが表示されなかった。

なお、Import や Release については対応カメラがあるので注意。

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2014/11/05

シュートスルーアンブレラ - 半透明傘

ある一角にストロボを置いて撮影すると天バン出来なくてふすまバウンスしていたのだが、これがどうにも光が硬い。

こりゃ SMDV しかないか?と思ったが Twitter で「シュートスルーアンブレラどうよ?」とお勧めされた。

日本名「半透明傘」。

こいつをストロボの前で展開してぶっぱなせば手軽にディフューズ光が得られるわけだが今までなんだかんだで尻込みしていた。

どんな具合に写るかもよくわからなかったが、配置と作例出されて使えそうだと判断できたので即注文。

ホルダークランプはプラ製の物も有るがプラ製は耐久性が良くなくて壊れやすいそうだ。

お値段はそんなに変わらないのでそれなら初めから金属製にしようということで。

傘は 90cm くらい有ればいいかなというわけでアマゾンで検索したら一番前に出てきたこいつをポチ。

そして今日届いたので早速試写。

人形写真注意。

こういう配置 (天バン+傘) で

撮ったのがこれ。

天バンなくして光の硬度を見てみた。

かなり柔らかい方でこれならいけるいけるー。

この光の質ならやっていけそう。

こりゃ SMDV しかないか?と思ったが Twitter で「シュートスルーアンブレラどうよ?」とお勧めされた。

日本名「半透明傘」。

こいつをストロボの前で展開してぶっぱなせば手軽にディフューズ光が得られるわけだが今までなんだかんだで尻込みしていた。

どんな具合に写るかもよくわからなかったが、配置と作例出されて使えそうだと判断できたので即注文。

ホルダークランプはプラ製の物も有るがプラ製は耐久性が良くなくて壊れやすいそうだ。

お値段はそんなに変わらないのでそれなら初めから金属製にしようということで。

傘は 90cm くらい有ればいいかなというわけでアマゾンで検索したら一番前に出てきたこいつをポチ。

そして今日届いたので早速試写。

人形写真注意。

撮ったのがこれ。

天バンなくして光の硬度を見てみた。

かなり柔らかい方でこれならいけるいけるー。

この光の質ならやっていけそう。

最終:2014/11/05 20:29:53 カテゴリ:ドール 1/3 カメラ・レンズなど

タグ:DD(人形) E-P5 M.ZD 25mm F1.8 M.ZD ED 12mm F2.0 撮影機材 買物

タグ:DD(人形) E-P5 M.ZD 25mm F1.8 M.ZD ED 12mm F2.0 撮影機材 買物

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2014/10/22

水没した12-40PROと砂を噛んだE-M1その後

先日 M.ZD 12-40mm F2.8 PRO レンズが水没したので修理に出した。

→ 和歌山県のプライベートビーチでハーレムデート

M.ZD 12-40mm F2.8 PROは修理不能 (全損) 判定で 3.3万円。

原因としては砂を噛み込んでシールに傷が入って浸水した可能性有りとのこと。

E-M1 は完全分解による調査の結果、後ろダイヤルの砂咬み込みによるトップカバー交換、内部への浸水が若干見られたため基板交換 (撮像素子などは無事)、背面ディスプレイも同様の理由で交換で 2.2万円。

原因は USB コネクタ付近からの水の混入ということで、TORQUE G01 のように微妙に蓋が開いていたのかもしれず。

→ 近江八幡で野外撮影

しめて 5万円オーバーの修理費となった。

有料会員 3割引が無ければ 8万円か・・・(白目

傷害保険に「携行品保証」が付属していて助かった。 (免責 3千円

今回の一件については「防塵防滴の範囲を超えている」と言われるだろうが、ちょっと腑に落ちない点があったのでオリンパス CS の「よくわかる人」を出して貰ってお話し。

というのも、あれだけ酷いデモ (E-3+ZD 12-60 を砂 − 目の粗い砂利ではなく完全に砂。防塵でこんなんやって大丈夫なんかと思ったのを覚えている − に埋めていた) やっててこの体たらくかよというのをやんわりと言わせて貰った。

平身低頭な声で曰く「そういうこともあります」って言われたが、そういうこともあるなら過剰なデモはしないでねと言っておいたが、正直あのデモは過剰すぎたと個人的に思う。

「そういうこともあります」って言って普通は納得して貰えないよあのデモ見てると。

(E-M5 や E-M1 であのデモやってないから対象外と言われそうだがそれは後述)

修理代金については詳しいことは書かない書けないが正直納得はしていない。

しかしどうせ平行線で終わりの見えない泥沼になるだろうし、なにより保険があるから痛手はないので「保険有るからもういいよ」で引き下がることにした。

ここで E-M1+12-40 の防塵防滴性能だが、その人曰く E-5+12-60 より上だそうだ。

確かにその模様。

→ インタビュー:「OLYMPUS OM-D E-M1」の進化に迫る - デジカメ Watch

つまり E-3+12-60 のあの酷いデモでも耐えられるはずだったのにこの体たらくなので激おこというわけ。

誰もあんな過剰なデモやってなかったら、かつ「E-5 より耐性上がってます」と言われていなければここまで怒らない。

防塵の本来の意味は「埃や砂塵に耐えられます」程度で砂は保証外というのは理解している。

にもかかわらずオリンパスイメージングはあのような過剰なデモをやっていてそれを完全に信用していた結果がこれである。

普段なら自分の過失なので仕方が無いで済ますが、今回は流石に一言どころか数言言わせて貰わなければ気が済まなかったし保証内容も納得していない。

防塵防滴の意味を知っている人ならば今回の愚行 (あえてこう書く) はバカにしか見えないだろうが、そもそもオリンパスイメージングがそういうデモをやって、いかにも「防塵防滴だけど凄いです!砂でもなんでもどーんとこい!」という誇大広告を打っているから怒っているわけ。

それなら初めからキヤノンみたいに「防塵防滴に配慮した設計になっています」とお茶を濁していればいいのに。

(なので明確に防塵防滴をうたっている EOS-1Ds MarkIII や EF70-200mm F2.8L IS USM II なんかはそういう事情もあるので雨にも濡らしたくなかった)

「防塵防滴性能はあるけどあまり酷いのはやめてね」(キヤノン)

ではなく

「防塵防滴性能あるけどここまで行けるぜドヤァ!!」(オリンパス)

が問題だった、そういうこと。

今後は防塵に関しては信用しないことにしたほうがよさそうだ。

(浸水・水没については砂を噛んだ事による二次災害のようなので対象外とする)

ちなみにこの日記を見て「防塵防滴だから駄目に決まってるだろ」で片付ける人は思考停止しているだけ。

オリンパスイメージングがどんな宣伝をしたかにもちゃんと目を向けて欲しい。

と、場所によっては荒れそうな日記を投下しておく。

オリンパスの防塵防滴なカメラやレンズを持ってる皆さん、俺から一言。

慢心だめ絶対。

→ 和歌山県のプライベートビーチでハーレムデート

M.ZD 12-40mm F2.8 PROは修理不能 (全損) 判定で 3.3万円。

原因としては砂を噛み込んでシールに傷が入って浸水した可能性有りとのこと。

E-M1 は完全分解による調査の結果、後ろダイヤルの砂咬み込みによるトップカバー交換、内部への浸水が若干見られたため基板交換 (撮像素子などは無事)、背面ディスプレイも同様の理由で交換で 2.2万円。

原因は USB コネクタ付近からの水の混入ということで、TORQUE G01 のように微妙に蓋が開いていたのかもしれず。

→ 近江八幡で野外撮影

しめて 5万円オーバーの修理費となった。

有料会員 3割引が無ければ 8万円か・・・(白目

傷害保険に「携行品保証」が付属していて助かった。 (免責 3千円

今回の一件については「防塵防滴の範囲を超えている」と言われるだろうが、ちょっと腑に落ちない点があったのでオリンパス CS の「よくわかる人」を出して貰ってお話し。

というのも、あれだけ酷いデモ (E-3+ZD 12-60 を砂 − 目の粗い砂利ではなく完全に砂。防塵でこんなんやって大丈夫なんかと思ったのを覚えている − に埋めていた) やっててこの体たらくかよというのをやんわりと言わせて貰った。

平身低頭な声で曰く「そういうこともあります」って言われたが、そういうこともあるなら過剰なデモはしないでねと言っておいたが、正直あのデモは過剰すぎたと個人的に思う。

「そういうこともあります」って言って普通は納得して貰えないよあのデモ見てると。

(E-M5 や E-M1 であのデモやってないから対象外と言われそうだがそれは後述)

修理代金については詳しいことは書かない書けないが正直納得はしていない。

しかしどうせ平行線で終わりの見えない泥沼になるだろうし、なにより保険があるから痛手はないので「保険有るからもういいよ」で引き下がることにした。

ここで E-M1+12-40 の防塵防滴性能だが、その人曰く E-5+12-60 より上だそうだ。

確かにその模様。

→ インタビュー:「OLYMPUS OM-D E-M1」の進化に迫る - デジカメ Watch

つまり E-3+12-60 のあの酷いデモでも耐えられるはずだったのにこの体たらくなので激おこというわけ。

誰もあんな過剰なデモやってなかったら、かつ「E-5 より耐性上がってます」と言われていなければここまで怒らない。

防塵の本来の意味は「埃や砂塵に耐えられます」程度で砂は保証外というのは理解している。

にもかかわらずオリンパスイメージングはあのような過剰なデモをやっていてそれを完全に信用していた結果がこれである。

普段なら自分の過失なので仕方が無いで済ますが、今回は流石に一言どころか数言言わせて貰わなければ気が済まなかったし保証内容も納得していない。

防塵防滴の意味を知っている人ならば今回の愚行 (あえてこう書く) はバカにしか見えないだろうが、そもそもオリンパスイメージングがそういうデモをやって、いかにも「防塵防滴だけど凄いです!砂でもなんでもどーんとこい!」という誇大広告を打っているから怒っているわけ。

それなら初めからキヤノンみたいに「防塵防滴に配慮した設計になっています」とお茶を濁していればいいのに。

(なので明確に防塵防滴をうたっている EOS-1Ds MarkIII や EF70-200mm F2.8L IS USM II なんかはそういう事情もあるので雨にも濡らしたくなかった)

「防塵防滴性能はあるけどあまり酷いのはやめてね」(キヤノン)

ではなく

「防塵防滴性能あるけどここまで行けるぜドヤァ!!」(オリンパス)

が問題だった、そういうこと。

今後は防塵に関しては信用しないことにしたほうがよさそうだ。

(浸水・水没については砂を噛んだ事による二次災害のようなので対象外とする)

ちなみにこの日記を見て「防塵防滴だから駄目に決まってるだろ」で片付ける人は思考停止しているだけ。

オリンパスイメージングがどんな宣伝をしたかにもちゃんと目を向けて欲しい。

と、場所によっては荒れそうな日記を投下しておく。

オリンパスの防塵防滴なカメラやレンズを持ってる皆さん、俺から一言。

慢心だめ絶対。

- たわし:プレススペシャルに騙されましたか・・・南無

- G兄:騙されたのはこれで二度目か…。

※1度目はフォーサーズ撤退

TrackBack URL:[編]

2014/10/04

和歌山県のプライベートビーチでハーレムデート

台風が近づいてきているが、まだ上陸までは 2日ほど余裕が有り、かつ波の高さや風もそれほど酷くはないようなのでちょっと和歌山まで行ってきた。

これで 3週連続か・・・。

人形写真注意。

道中は全く同じでつまらんので割愛w

現地に到着したのは 8時頃だが・・・

[地図]

までが

[地図]

遠い!

[地図]

どうやら干潮時刻のようだ。

水際に近いところで組み立てを行うがそれでもまだ遠い。

海の状況は風と波があるがどうも浅瀬でざっぱんざっぱんしているだけで少し沖合はうねりも無く大人しい。

荷物は水辺で積み込むことになるがここでちょっとだけ荷物の説明。

これらがスターンの荷室に全部入る。

[地図]

スターンハッチを開けてみるとこうなっている。

[地図]

5番リブにつっかかってギリギリ。

[地図]

カメラはスターンハッチから放り込んでそのままスターンの先へ押し込む。

ドールバッグはシートをコックピットから剥いで 4番リブから押し込む形に。

三脚バッグはドールバッグの横にするりと入る。

荷物を積み込んだらいつものプライベートビーチまで漕ぎ出す。

水深が少し深くなると波も無くなり良い感じ。

風が少々強いので真面目にパドリングしてプライベートビーチに到着。

ここから今度は満潮になるので荷物は全て奥の方へ。

そしてうちの娘達の撮影会!

うちの娘を外に出して撮影していたら細々と不幸が降りかかっていたのだが、今日最大の不幸は M.ZD 12-40mm F2.8 PRO の水没。

というのも、ウィスパーの上にストロボ+E-M1+12-40が合体した状態で寝かせていたら、ふいに大きな波が寄せてきてウィスパーのバウが蹴られ、艇がぐらついてカメラが落下!

湿り気を含んでいた砂浜に転げ落ちてどうも砂が咬み込んだのかズームリングとフォーカスリングがじゃりじゃりになってしまった。

丁度撤収するかどうか迷っていたが、これだと何も出来ないので仕方なしに撤収。

防塵防滴の「防塵」の意味は理解しているがイベントで砂場につっこんで砂ぶっかけてるデモはどういうことだ!?誇大広告じゃねーの!?

帰りは若干うねりがあったものの前回よりはマシ。

ただ、うねりにパワーがあったのかカヤックサーフィンが楽しかった。

浜辺は浅瀬により波が大きくなっていたので気を遣っていたが、波にスターンを蹴られて艇が波に水平になったところに波が寄せてきて危うく沈しそうになったが無事クリア。

手早く艇を波に対して直角に向けて浜辺へ。

荷物を出してウィスパーを波にさらわれないところに待避させ、レンズを真水で洗い流しに車へ。

ポータブルシャワーで水を掛けて洗い流す→ズーミングを繰り返していると、じゃりじゃり感はなくなったがなんか前玉の内側がおかしい。

おい、浸水しとるやんけ。orz

防塵防滴の「防滴」の意味は理解しているがイベントでシャワーぶっかけても大丈夫なデモをしていたがあれはなんだ!?

水滴が付いた状態でズーミングは駄目とか聞いてませんが!?

とりあえず出せるだけの水は出したがそれでもまだ水滴が残っている。

ボディ側は問題無かったようなので一安心だがこれは交渉の余地ありすぎだ。

しかしレンズが水没したのに意外と冷静だったのはあきらめの境地だったのだろうか。

その後傷害保険に携行品保険がくっついているのを思い出して更に落ち着いたわけだが。

そうこうしていると空が紫色になっていたので慌てて海岸に出て TG-3 で撮影。

E-M1 が使えなかったのが残念な、凄く綺麗な夕焼けだった。

[地図]

[地図]

[地図]

家に帰って E-M1 に他のレンズを付けてチェックしたところ動作に問題は無し・・・と思ったらなんかファインダー内が曇ってきた?

こりゃ内部に入った水滴が機械温度の上昇で気化したな、ということでボディキャップを外した状態でジップロックにカメラ用乾燥剤 2個と一緒に放り込んで 10数時間放置。

すると曇りが綺麗に取れていたので電源を入れて再チェックしてみたら、ファインダー内の曇りは見られなくなったので今度は室内通常放置。

レンズは完全に水没でアカンこれ状態。

しかも後玉内側のズーム玉がぷらんぷらんになったようで完全死亡。

こりゃ修理不能で返される可能性がなきにしもあらずだが、そもそもあのイベントでのデモを信じていただけにこの状態なので交渉はしてみる予定。

正直、消費者センターに駆け込みたい気分だわ・・・。

移動距離:260km

最終:2014/10/13 16:51:56 カテゴリ:ドール 1/3 カヤック

タグ:DD(人形) E-M1 M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO TG-3 フェザークラフト ウィスパー 空 撮影機材 日没 風景その他 野外撮影

タグ:DD(人形) E-M1 M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO TG-3 フェザークラフト ウィスパー 空 撮影機材 日没 風景その他 野外撮影

- たわし:>そもそもあのイベントでのデモ

デモは本物の製品、手元のブツは・・・中国製のパチ物?(ぉ - G兄:めいどいんちゃいな!w

TrackBack URL:[編]

2014/01/17

とうとう買ってしまった

以前からちと欲しいと思っていた物をやっとこさ見つけたのでIYH!!

人形写真注意。

コシナ Carl Zeiss Makro Planar T* 2/50 ZF

ZF (Nikon Fマウント)?ZE (Canon EFマウント) じゃないしCPU無し?と感じた人はするどい。

というのも主目的はあくまで E-M1+マウントアダプタで使うことを念頭に置き、1Ds3 はあまり考えていない。

それなら知り合い曰く「絞り環で絞れる ZF の方がいいんじゃね?どうせマウントアダプタ経由だから CPU 無しでいいし。」とのことだったが CPU 無しに関してはリセールの点から見ると CPU 有りの方がいいので ZF.2 を探してみた。

すると某所で最安値の 9.4万!という値段がついていたが残念ながら売り切れ。

他の店だとここまで安いところはないので諦めていたら「中古だけど ZF (CPU 無し) が 7.4万だぞ」という情報を仕入れたので見に行ってみると、全体的に使用感は有ったものの、この程度なら十分だと感じてお買い上げ

* + 巛 ヽ

〒 ! + 。 + 。 * 。

+ 。 | |

* + / / イヤッッホォォォオオォオウ!

∧_∧ / /

(´∀` / / + 。 + 。 * 。

,- f

/ ュヘ | * + 。 + 。 +

〈_} ) |

/ ! + 。 + + *

./ ,ヘ |

ガタン ||| j / | | |||

――――――――――――

ZF については某所で新品が 8.8万だったがこれもいつ入荷するかわからないという状況だしこのお値段ならまぁ納得。

使用感は、具体的にはエッジに剥げチョロや摩擦傷、フード内側の植毛が若干欠けていた、レンズ内に微少なほこりが数点、後玉シールドに若干の当たり傷など。

剥げチョロと摩擦傷に関しては金属製なのでそんなもんかな?レベル。

植毛が欠けているのはさきっちょがほんのちょっとだけなので問題なし。

レンズ内のほこりに関しては小さいのが 3カ所くらいだが、これについては実撮影では問題がない上にレンズの仕様でどうしようもない。というのもこのレンズ、フォーカシング時に前玉がにょきにょき伸びる (全長にして約 2倍) のでその時に空気を吸ってしまいどうしても入ってしまう上に、後玉がレンズの中に引き込まれてレンズの中に指を入れられるwww状態になってしまい埃を更に吸ってしまうのでさもありなん。

後玉シールドの当たり傷については爪が当たったとかそういうレベルで後玉そのものには問題無い。

他にもフォーカスリングの動きや絞り環、絞り羽根の動き、前玉の傷やカビが生えてないかを要チェックしたが特に問題はなかった。

マウントアダプタは以前アマゾンで FOTGA M43-EOS マウントアダプタを買ってあるので今回はアマゾンで F-EOS マウントアダプタを買ってみた。

こうすると E-M1 と 1Ds3 の両方で使えるのでマウントアダプタにも無駄がなくなる・・・と思ったのだがここで問題が。

FOTGA M43-EOS に F-EOS をくっつけてみると外れなくなってしまった。(汗)

どうやら M43-EOS のレンズ固定ピンがレリーズレバーからすっぽ抜けてしまいひっこまなくなったようだ。

幸いにも F-EOS は後玉の方からなんとか外せる場所にレリーズレバーがあったのでまずはそれでレンズと分離。

その後、ボールペンで固定ピンを押し込んでマウントアダプタ同士を分離。

原因は M43-EOS のレンズレリーズレバーにねじ込まれている固定ピンのねじ山が半分馬鹿になってすっぽ抜けたのだが、どうもピン周りの加工精度とレリーズレバーのリリース方法に問題が。

固定ピンが通る穴の加工性度が悪くて途中で引っかかる上に、レリーズレバーは「つまんで真っ直ぐ平行に下ろす」という前代未聞のリリース方法でワケワカラン。

端っこを押し込んでシーソーのように押し込むと、本来はそういうリリース方法ではないので固定ピンが通る穴に引っかかってしまうようだ。

説明書がもとから付いていない上に外から見てもそんなことは全然わからない (今回はアダプタからマウントフランジを外した) ので製品的な問題だろう。

正直、FOTGA M43-EOS マウントアダプタに関してはこの点及び出来の点からして全くお勧めできないので選択肢から外した方が良いと言っておく。

F-EOS マウントアダプタに関しては 1Ds3 に取り付けたところかなり綺麗にはまったが、FOTGA M43-EOS に取り付けるとスッカスカのがったがた。

試しにコピー用紙を挟んでみるとなんと2枚分の隙間が。orz

FOTGA M43-EOS に EF マウントのレンズを取り付けてみるとガタは無いのでどちらが原因か全くわからないものの、現在はワークアラウンドということでコピー用紙で作ったリング 2枚を挟んで対応。

マクプラ50の写りに関してはもう言うこと無し。

ボケが綺麗だし開放からバリバリ使っていけるし色乗りはちょっとこってり気味で良い発色。

開放でちょっと色収差が見られるが大ズミのような色収差大爆発というほどでもないので個人的には問題なし。

絞りはちゃんと 絞りリングで ※ここ重要 制御できるので、Exif は残らないがマウントアダプタ経由で問題無く利用できる。

ただ、絞ると絞り込みプレビューになるのでファインダーが暗くなってしまうが、オリンパスの最近のマイクロフォーサーズ機では「LV ブースト」という機能があるので、それを ON にすれば明るかろうが暗かろうがファインダーの明るさを一定に保ってくれるのでこれといって問題は発生しない。

絞り環のステップは 1/2 ステップ。

蟹爪がちと邪魔なので撤去したいよねこれ。

人形写真注意。

コシナ Carl Zeiss Makro Planar T* 2/50 ZF

ZF (Nikon Fマウント)?ZE (Canon EFマウント) じゃないしCPU無し?と感じた人はするどい。

というのも主目的はあくまで E-M1+マウントアダプタで使うことを念頭に置き、1Ds3 はあまり考えていない。

それなら知り合い曰く「絞り環で絞れる ZF の方がいいんじゃね?どうせマウントアダプタ経由だから CPU 無しでいいし。」とのことだったが CPU 無しに関してはリセールの点から見ると CPU 有りの方がいいので ZF.2 を探してみた。

すると某所で最安値の 9.4万!という値段がついていたが残念ながら売り切れ。

他の店だとここまで安いところはないので諦めていたら「中古だけど ZF (CPU 無し) が 7.4万だぞ」という情報を仕入れたので見に行ってみると、全体的に使用感は有ったものの、この程度なら十分だと感じてお買い上げ

* + 巛 ヽ

〒 ! + 。 + 。 * 。

+ 。 | |

* + / / イヤッッホォォォオオォオウ!

∧_∧ / /

(´∀` / / + 。 + 。 * 。

,- f

/ ュヘ | * + 。 + 。 +

〈_} ) |

/ ! + 。 + + *

./ ,ヘ |

ガタン ||| j / | | |||

――――――――――――

ZF については某所で新品が 8.8万だったがこれもいつ入荷するかわからないという状況だしこのお値段ならまぁ納得。

使用感は、具体的にはエッジに剥げチョロや摩擦傷、フード内側の植毛が若干欠けていた、レンズ内に微少なほこりが数点、後玉シールドに若干の当たり傷など。

剥げチョロと摩擦傷に関しては金属製なのでそんなもんかな?レベル。

植毛が欠けているのはさきっちょがほんのちょっとだけなので問題なし。

レンズ内のほこりに関しては小さいのが 3カ所くらいだが、これについては実撮影では問題がない上にレンズの仕様でどうしようもない。というのもこのレンズ、フォーカシング時に前玉がにょきにょき伸びる (全長にして約 2倍) のでその時に空気を吸ってしまいどうしても入ってしまう上に、後玉がレンズの中に引き込まれてレンズの中に指を入れられるwww状態になってしまい埃を更に吸ってしまうのでさもありなん。

後玉シールドの当たり傷については爪が当たったとかそういうレベルで後玉そのものには問題無い。

他にもフォーカスリングの動きや絞り環、絞り羽根の動き、前玉の傷やカビが生えてないかを要チェックしたが特に問題はなかった。

マウントアダプタは以前アマゾンで FOTGA M43-EOS マウントアダプタを買ってあるので今回はアマゾンで F-EOS マウントアダプタを買ってみた。

こうすると E-M1 と 1Ds3 の両方で使えるのでマウントアダプタにも無駄がなくなる・・・と思ったのだがここで問題が。

FOTGA M43-EOS に F-EOS をくっつけてみると外れなくなってしまった。(汗)

どうやら M43-EOS のレンズ固定ピンがレリーズレバーからすっぽ抜けてしまいひっこまなくなったようだ。

幸いにも F-EOS は後玉の方からなんとか外せる場所にレリーズレバーがあったのでまずはそれでレンズと分離。

その後、ボールペンで固定ピンを押し込んでマウントアダプタ同士を分離。

原因は M43-EOS のレンズレリーズレバーにねじ込まれている固定ピンのねじ山が半分馬鹿になってすっぽ抜けたのだが、どうもピン周りの加工精度とレリーズレバーのリリース方法に問題が。

固定ピンが通る穴の加工性度が悪くて途中で引っかかる上に、レリーズレバーは「つまんで真っ直ぐ平行に下ろす」という前代未聞のリリース方法でワケワカラン。

端っこを押し込んでシーソーのように押し込むと、本来はそういうリリース方法ではないので固定ピンが通る穴に引っかかってしまうようだ。

説明書がもとから付いていない上に外から見てもそんなことは全然わからない (今回はアダプタからマウントフランジを外した) ので製品的な問題だろう。

正直、FOTGA M43-EOS マウントアダプタに関してはこの点及び出来の点からして全くお勧めできないので選択肢から外した方が良いと言っておく。

F-EOS マウントアダプタに関しては 1Ds3 に取り付けたところかなり綺麗にはまったが、FOTGA M43-EOS に取り付けるとスッカスカのがったがた。

試しにコピー用紙を挟んでみるとなんと2枚分の隙間が。orz

FOTGA M43-EOS に EF マウントのレンズを取り付けてみるとガタは無いのでどちらが原因か全くわからないものの、現在はワークアラウンドということでコピー用紙で作ったリング 2枚を挟んで対応。

マクプラ50の写りに関してはもう言うこと無し。

ボケが綺麗だし開放からバリバリ使っていけるし色乗りはちょっとこってり気味で良い発色。

開放でちょっと色収差が見られるが大ズミのような色収差大爆発というほどでもないので個人的には問題なし。

絞りはちゃんと 絞りリングで ※ここ重要 制御できるので、Exif は残らないがマウントアダプタ経由で問題無く利用できる。

ただ、絞ると絞り込みプレビューになるのでファインダーが暗くなってしまうが、オリンパスの最近のマイクロフォーサーズ機では「LV ブースト」という機能があるので、それを ON にすれば明るかろうが暗かろうがファインダーの明るさを一定に保ってくれるのでこれといって問題は発生しない。

絞り環のステップは 1/2 ステップ。

蟹爪がちと邪魔なので撤去したいよねこれ。

最終:2014/01/21 03:37:32 カテゴリ:ドール 1/3 カメラ・レンズなど

タグ:Carl Zeiss Makro-Planar T* 2/50 E-P5 M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO MDD 撮影機材 買物

タグ:Carl Zeiss Makro-Planar T* 2/50 E-P5 M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO MDD 撮影機材 買物

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2013/12/24

LightroomとSILKYPIXどっちがいい?

という話をよく相談されるのだが、ぶっちゃけ「体験版使ってみてください 1ヶ月使えますしおすし」といったところ。

両方使った側からすると・・・

キヤノンとニコンの RAW データに関してはキヤノンで言う「ピクチャースタイル」の各色を adobe 側が用意してくれているのでそれを適用すると似たような色になるので、キヤノンとニコン使いの人は特に問題無く利用できると思う。

Lr はカタログ管理が面倒で自分のように「ある程度溜まったら BD-R に焼いて焼いた分はアーカイブとして別ドライブに移動する」という自己管理がきちっと出来ている分には扱いづらいと思うが、タグ付けが出来るので「厳密に写真を探し出す」事を考えると楽かもしれない。

ただしカタログが飛ぶと現像パラメーターをサイドカー (.XMP) に保存していない場合は全てが吹っ飛ぶ諸刃の剣。

SILKYPIX はカタログの概念もクソも無いのでメモリカードから HDD に画像を転送したら即現像作業に入ることが出来る。

面倒な手続きは何も無いので楽だが全体的に Lr よりも重いのが難点で精細表示までが長かったりディスクアクセスが多かったり現像時の CPU コア利用率と温度上昇も Lr より負荷が高い。

最終的には「自分の現像方法 (細かいところまで調整して仕上げたいかそれともゆるく緩く仕上げたいか)」とマシンパワー、ソフトウェアそのものの金額との相談になるかと思う。

とりあえず体験版が 1ヶ月も使えるので使ってみろってこった。

どっちを先に使いはじめるかはお好きに。

両方使った側からすると・・・

- CPU パワーとメモリを食う「重さ」の点ではあらゆる箇所で Lr の方が軽い。現像も Lr の方が CPU パワーを食わない。

- ゆるく現像を行いたいなら SILKYPIX。Lrはカタログ管理が面倒とか初期パラメーターがキヤノン、ニコン以外はフラットすぎて色やコントラストが出しにくいとか操作系が非常にわかりづらくて「初見殺しの adobe」継続中とかそういうの。

- 細かいことをするなら間違いなく Lr。特に「ブラシ補正」機能はエアブラシを使って露出補正や色補正が出来るのでスポット的に補正できるが SILKYPIX にその機能は無い。

- HDR 機能を使うのであれば SILKYPIX の方が楽。

キヤノンとニコンの RAW データに関してはキヤノンで言う「ピクチャースタイル」の各色を adobe 側が用意してくれているのでそれを適用すると似たような色になるので、キヤノンとニコン使いの人は特に問題無く利用できると思う。

Lr はカタログ管理が面倒で自分のように「ある程度溜まったら BD-R に焼いて焼いた分はアーカイブとして別ドライブに移動する」という自己管理がきちっと出来ている分には扱いづらいと思うが、タグ付けが出来るので「厳密に写真を探し出す」事を考えると楽かもしれない。

ただしカタログが飛ぶと現像パラメーターをサイドカー (.XMP) に保存していない場合は全てが吹っ飛ぶ諸刃の剣。

SILKYPIX はカタログの概念もクソも無いのでメモリカードから HDD に画像を転送したら即現像作業に入ることが出来る。

面倒な手続きは何も無いので楽だが全体的に Lr よりも重いのが難点で精細表示までが長かったりディスクアクセスが多かったり現像時の CPU コア利用率と温度上昇も Lr より負荷が高い。

最終的には「自分の現像方法 (細かいところまで調整して仕上げたいかそれともゆるく緩く仕上げたいか)」とマシンパワー、ソフトウェアそのものの金額との相談になるかと思う。

とりあえず体験版が 1ヶ月も使えるので使ってみろってこった。

どっちを先に使いはじめるかはお好きに。

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2013/12/17

Lightroomの使い方とかTipsとか仕様とか

いまいち取っつきにくい Adobe 製品。

Lightroom もやっぱり初見殺しで訳ワカメ。

というわけでメモがてら。

▼Lightroom について

Lr は「ライブラリモジュール」と「現像モジュール」に別れており、本格的な現像パラメーターの設定は「現像モジュール」で実施する。

しかし一覧表示はライブラリモジュールでしか表示できないので、一覧で選択して現像パラメーターを設定して、などとやっているとライブラリモジュールと現像モジュールを行き来するため非常に繁雑な作業になる。

そこで、以下のような手法で選定から現像までを行うとかなり効率が良い。

ちなみにパラメーターのスライダはマウスでスライドさせると動きすぎるしホイールの回転でも動きすぎるので、スライダの数字をクリックしてキーボードショートカットの「↑」「↓」で細かい数値変更が可能。

特にホワイトバランスに関してはホイール回転だと 250くらいの変化値だがキーボードショートカットだと 50単位で変化し、色合い調整ではホイール回転だと 5単位だがキーボードショートカットだと 1単位となる。

▼キーワードタグについて

Lightroom もやっぱり初見殺しで訳ワカメ。

というわけでメモがてら。

▼Lightroom について

- Lr は他の現像ソフトのようにディレクトリを直接指定してすぐに現像を始められるというものではなく、一度「カタログ」というものに収めてから現像を始める行程となる。

- カタログはメタ情報 (現像パラメーターや Exif 情報、キーワードタグなどの事) の塊。この中にキーワードタグ情報やら現像パラメーターやらが詰まっているのでコレが飛ぶと立ち直れない (一応冗長性を取る方法はある−後述)。

- カタログが飛ぶと全てが消し飛ぶので、SILKYPIX のように 1 RAW ファイル 1 パラメータファイルとして冗長性をとってみる。「カタログ設定」→「メタデータ」→「変更点を XMP に自動的に書き込む」にチェックを入れる。こうすることでカタログファイルが飛んでも個々の XMP ファイルにメタ情報が書き込まれるので冗長性が確保できる。

- プレビューキャッシュは \ピクチャ\Lightroom\Lightroom 5 Catalog Previews.lrdata\ に保存されるがかなり大きくなるので、出来るだけコンパクトにしたい人は「カタログ設定」→「ファイル管理」を適時設定。特に「1:1 プレビューを自動的に破棄」は「常にオフ」で。

- カタログファイルはデフォルトだと「ピクチャ」ディレクトリの下に入る。「ピクチャ」ディレクトリは通常ではユーザープロファイルディレクトリの中に有り、ユーザープロファイルディレクトリはシステムドライブの中に有るのでシステムドライブを非常に圧迫する。そのため「ピクチャ」ディレクトリは前もって他のドライブに移動させておくこと。出来れば RAID-1 (ミラー) を組んだドライブが良い。

Lr は「ライブラリモジュール」と「現像モジュール」に別れており、本格的な現像パラメーターの設定は「現像モジュール」で実施する。

しかし一覧表示はライブラリモジュールでしか表示できないので、一覧で選択して現像パラメーターを設定して、などとやっているとライブラリモジュールと現像モジュールを行き来するため非常に繁雑な作業になる。

そこで、以下のような手法で選定から現像までを行うとかなり効率が良い。

- ライブラリモジュールで現像したいと思う画像にマーキングする

一旦ライブラリモジュールで現像したいと思う画像全てにマーキングする。

マーキングはサムネイルに旗印やレーティングなどが有るのでなんでもよい。このあたりは自分がやりやすい方法でなんらかのフラグを立てよう。

- マーキングでフィルタする

ライブラリモジュールの「ライブラリフィルター」で「属性」から「フィルター」を行うとマーキングした画像だけが表示される。フィルターの適用属性については自分でマーキングしたマークを対象にすること。

- 現像パラメーターの調整

そのまま現像モジュールに移動するとファイルがフィルタされた状態になるので、パラメーターの調整を行う。キーボードショートカットの「←」「→」でファイルの前後移動が出来るので、調整が終わったら適時移動して次のファイルへ・・・という形で現像を行っていく。

- 出力

現像が終わったらライブラリモジュールに戻る。まだフィルタされた状態なので、そのまま「書き出し」でファイル出力を行える。

ちなみにパラメーターのスライダはマウスでスライドさせると動きすぎるしホイールの回転でも動きすぎるので、スライダの数字をクリックしてキーボードショートカットの「↑」「↓」で細かい数値変更が可能。

特にホワイトバランスに関してはホイール回転だと 250くらいの変化値だがキーボードショートカットだと 50単位で変化し、色合い調整ではホイール回転だと 5単位だがキーボードショートカットだと 1単位となる。

▼キーワードタグについて

- キーワードタグの登録内容と割り当てはカタログ単位。新しいカタログを作ると引き継がれないし OS がふっとんでもカタログが無事であればキーワードタグリストや割り当てなどは無事。

- キーワードタグを作成し割り当てた後、キーワードタグのキーワード文字列を変更すると全ファイルに変更が及ぶので初めはゆるく考えても良い。

- キーワードタグはディレクトリ構成を取ることが出来、検索する場合は親ディレクトリのキーワードでも反応する。例えば「ドール→DD→桜乃」というタグを割り当てた場合、キーワード検索を行うとこの全ての文字列で反応する。

- キーワードタグをディレクトリ化すると「上位キーワードを書き出し」が選択できるが、これは 1階層上のキーワードのみの適用となる。つまり「ドール→DD→その他→野外撮影」というタグを作成した時に「"その他" タグは書き出したくない」といった場合、「野外撮影」で「上位キーワードを書き出し」をオフにすると書き出されるタグは「ドール; DD; 野外撮影;」のみとなる。更に上の階層のキーワードも書き出したくない場合は書き出したくない子キーワードで設定をオフにしなければならない。なお、キーワード検索には影響しない。

- キーワードタグを他のカタログにコピーしたい場合は「メタデータ」→「キーワードを書き出し」でエクスポートし、「メタデータ」→「キーワードを読み込み」で読み込む。

- キーワードタグの読み込みはキーワードタグ単位での上書き。カタログに無くてエクスポートデータに有るキーワードタグは追加されるが、カタログに有ってエクスポートデータに無いキーワードについてはカタログから削除される事は無いので安心して欲しい。

- 同じキーワードタグが複数のディレクトリの下に有る場合は "<" で区別される。例えば「DD→桜乃」と「MDD→桜乃」というキーワードタグのディレクトリが有る場合、「桜乃」は「桜乃 < DD」「桜乃 < MDD」のように区別される。ただしキーワード検索は同じ物として扱われるので注意。

- 設定は \Users\USERNAME\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\ にあるようなので OS 再インストール時はこれをバックアップ。

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2013/12/06

夢のヨンニッパズーム!

え?と思ったあなたは Next Page!

えぇ、単に E-M1 に Canon EF70-200mm F2.8L IS USM II を FOTGA EOS-M4/3 マウントアダプタでくっつけただけの 35mm 判換算 140-400mm F2.8 ですよ。

以前から m4/3 ボディに 70-200 着けてみたいと考えていたが、丁度月と金星が近づくからそれを 400mm 相当で撮ってみようか〜ということでポチってみた。

で。

その月と金星の共演だが残念ながら雲が厚くて月しか見えなかった・・・。orz

しかたがないので今度は EF50mm F1.2L USM をくっつけて 100mm F1.2 (ボケ量は 100mm F2.5) として使ってみた。

描写的にはやっぱり 50L といったところか。

色収差の出方からちょっと緩い描写までそのまんまw

50Lはマウントアダプタで使うことはないかもしれないが 70-200 は夕陽撮影で使ってみたい。

つーか ZD 50-200mm F2.8-3.5 SWD の代わりにでもなれば、と。

重いけど。

えぇ、単に E-M1 に Canon EF70-200mm F2.8L IS USM II を FOTGA EOS-M4/3 マウントアダプタでくっつけただけの 35mm 判換算 140-400mm F2.8 ですよ。

以前から m4/3 ボディに 70-200 着けてみたいと考えていたが、丁度月と金星が近づくからそれを 400mm 相当で撮ってみようか〜ということでポチってみた。

で。

その月と金星の共演だが残念ながら雲が厚くて月しか見えなかった・・・。orz

しかたがないので今度は EF50mm F1.2L USM をくっつけて 100mm F1.2 (ボケ量は 100mm F2.5) として使ってみた。

描写的にはやっぱり 50L といったところか。

色収差の出方からちょっと緩い描写までそのまんまw

50Lはマウントアダプタで使うことはないかもしれないが 70-200 は夕陽撮影で使ってみたい。

つーか ZD 50-200mm F2.8-3.5 SWD の代わりにでもなれば、と。

重いけど。

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2013/10/26

E-M1作例撮影リベンジ

10月19日(土)はろくに撮影出来なかったのでリベンジ。

インプレと作例を交えてみたが長くなるので。

人形写真注意。

原寸サイズはこちら。

「OLYMPUS E-M1 作例集 〜 桜乃+美留姫」

原寸サイズは CTRL を押しながら画像をクリックすることで見られる。

E-M1 を 1日じっくり触ってみたが E-M5 や E-P5 より使い勝手が良くて大満足。

操作系はボタンやレバーの追加及びボタンに設定出来る機能が限定されなくなったために使い勝手が全体的に向上している。

E-P5 までは「このボタンにあの機能を割り当てたいのに出来ない」と行った事例があったがそれが無くなっているので好きに割り当てできる。そしてプログラマブルボタンが多くなったことにより逆に「どこにどのボタン割り当てよう?」と悩むこともしばしば。

気になっていたボタンのさわり心地はしっかりしているし、なにより少し大きめになっているので押しやすい。

レンズ横のボタンは流石に縦位置だと若干使いにくいが、下のボタンが縦位置撮影時にもなんとか指が届く場所にあるので「拡大枠」を割り当てている。

十字キーもパーツ的に十字プレート (中で繋がってる) のようでたわみなどは無く押しやすかった。ただこの十字プレート、場所がボディの上の方にあるので縦位置の時に押しにくい。もうちょっと下にしてくれた方がよかったのだが・・・。

AEL/AFL ボタンについては「ちょっと硬くてちょっと遠いな〜」というのが素直な感想。また、Fn1 はボディの右角に置かれているため、ホールドした際にサムレストに親指を置いた時、その更に外側になるので押そうとするとホールド性が若干悪くなる (といってもそれが原因でぶれるような場所では無い)。AEL/AFL ボタンに関しては 2x2 レバーとの兼ね合いもあっただろうし Fn1 に関してはそもそも設置場所が無かった (まさかサムレスト上に置くわけにも行かない) というジレンマがあったのだろうという感じがする。自分は毎度親指フォーカスをどこかのボタン (大抵 Fn1) に割り当てているが、今回は AEL/AFL と Fn1 のどちらにしようか最後まで迷った。結局ちょっと遠いけど Fn1 よりマシな AEL/AFL に親指フォーカスを割り当てた。

ボタンのカスタマイズについては人それぞれ千差万別だが、自分が割り当てているボタン内容をメモがてら挙げておく。

シャッターボタンは半押しまでのストロークが軽すぎて違和感があるが、そこから全押しまでの反発力は丁度いい押下圧で非常によろしい。E-M5 はタクトスイッチのような「カチッ」とした押下感だったが E-M1 では 1眼レフのシャッターボタンのように粘りけのあるボタンとなっており押しやすい。これは縦位置グリップでも同じだが、縦位置グリップのシャッターボタンと若干違うパーツが使われているのか押し心地が若干違うのが気になった。

EVF は周囲の明るさに合わせて明度を変えるようになっているが、暗くなった際にコントラストが若干悪くなるような気がする。それ以外に関しては文句の付け所がないほど素晴らしい。特に EVF 表示を mode 1、mode 2にすると下部にシャッタースピード値や絞り値などが表示されるが、露出メーターが半押し時に水平器になるので (垂直器が不要であれば) わざわざ INFO ボタンで水平器表示をする必要がないので視野を何も表示させずに綺麗に使うことが出来る。mode 3 の全画面にするとその大きさに驚かされるが、メガネ野郎だと角を見る際にけられてしまうので出来れば mode 1 か mode 2 の方が良いだろう。

人が触れるところ、特に常時触れるグリップは非常によくできている。ボディの大きさでグリップの大きさも必然的に決まってしまうので大丈夫か?と思ったが杞憂に終わったようで、M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO や M.ZD ED 75mm F1.8、Panasonic LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. など大きめのレンズを付けてもホールディング性に心配は無い。HLD-7 を着けるとホールド性が更に増し、E-M5 の頃のように両手が窮屈になるようなことは無い。更に小指がかかる場所が出来るので小指が遊ぶようなことが無くなり楽になる。

縦位置時も同じくだが、1点だけいちゃもんを着けるとすれば B-Fn2 が若干下過ぎて迷う。慣れれば済む話だがもうちょっと上にしても良かったのではないかと。

ボディの大きさに関しては「これぐらいの大きさであれば許容範囲」というレベル。というか実はこれ、E-M5 と比べて高さも幅も厚みもほっっっとんど変わってない。変わっているとすればグリップの部分で、グリップ部分だけ言えば体積的に約 1.5倍ほどとなっているが、E-M5 にパワーグリップを着けると高さはあちらさんの方が大きくなってしまうのでにんともかんとも。カバンへの収まりはグリップを外せないので悪くなってしまったが、握りやすいグリップなのでそこは我慢すべきだしそもそもそういう人は E-M1 なんて買わないだろうから問題は無い、というかそういう人は E-M5 か E-P5 買ってください。

ざっとボディを見回して「お?」と思ったのは、背面ディスプレイの枠が「ごんぶと」になっていたこと。E-M5 ではクラック騒ぎでなんだかんだと言われたが、E-M1 では厚みを増やしていかにも頑丈そうな感じがする。引き出す際に E-M5 や E-P5 ではたわみがあってちょっと恐かったが E-M1 ではそんなこともなく安心して引き出せる。

また、ぽろぽろ落ちてよく無くすと言われていたアイピースは下側に突起が有り、それがボディに引っかかって簡単に落ちないようになっている。交換する際はこの突起のせいでアイピースを割りそうになるが、落ちて無くすよりはマシだろうしそう頻繁に交換するものでもないのでこの加工は評価したい。

画質に関しては正直違いがわからない。超高感度 (ISO 25600) で超高感度 NR を「弱」にしてみると色が若干良くなっていた (色ノイズが少ない) が、それ以外では見た目ほとんど変わらず (流石に「OFF」では両者とも見るに堪えない)。

だが、キャップを着けた状態でダークを撮ってみると「長時間露光 NR」を OFF にしているともの凄いノイズが。E-M5 や E-P5 ではこんな事が無かっただけにちょっとショック。これは低感度から発生するようで星景星野撮影でよく使う 25秒や 60秒以上でも顕著に表れる。「長時間露光 NR」を ON にすれば綺麗さっぱり消えてくれるが、例えば流星狙いやポータブル赤道儀を使って 2分程度の露光をする際は長秒時 NR の処理を待っていられない。正直 E-M5 や E-P5 で出来ていたこと (OFF でも問題なし) が出来ていないというのはちょっといただけない。

この「長秒時ノイズ」に関して勘違いしてはならないのは、「高感度ノイズ」と「長秒時ノイズ」は全く別の物であるということ。「高感度ノイズ (ISO をageage)」は ISO を上げて行くに従って色ノイズが乗り、それは不可逆なものであり、ノイズリダクションを使っても完全に除去は出来ない。こちらの性能に関しては E-M5 や E-P5 に比べて悪くはなっていないので安心して欲しい。「長秒時ノイズ」は ISO 値に関係なくシャッターを開ける時間が長ければ長いほどノイズが発生するが、これは「長秒時露光 NR」を ON にすれば綺麗さっぱり消えるし、星景星野撮影であればダークを撮っておけば後からダークを引いて綺麗さっぱり消すことも出来る可逆的なノイズである。実際に星を撮影していないので何とも言えないところだが、ダークを撮った時点で派手に出ているので星を撮っても同じように出るだろうと言うことは想像に難しくない。

今のところ、この「長秒時ノイズ」に関しては避けて通れない問題なので、上記に挙げたとおり「長秒時露光 NR を ON にする」か「ダークを撮っておいてあとで引く」運用をしなければならないのだが、唯一救われるのは「とりあえず NR かけなくてもダーク撮っておいたら後でなんとでもなる」こと。ただし、ダークを取り忘れたらにっちもさっちも行かなくなるのは困りものだが・・・。

他所の検証では10秒程度からノイズが乗り始めるようなので、何秒程度なら NR を ON にできるか考えた上で都度 NR の ON/OFF を切り替えた方が良さそうだ。

他に気付いた点としては、スーパーコンパネで E-P5 までは右下の枠内にダイヤル割り当て機能が表示されており、それはただ単に現在の設定を表示しているだけでそこから機能の変更が出来ないという謎仕様だったが、E-M1 ではそこで OK ボタンを押すとボタン割り当て設定に飛ぶことが出来、設定を変更することが出来る。ここらへんの UI の作り込みに関しては毎度毎度首をかしげることが多く、オリンパスの開発陣はこれをどう考えているのだろう?と毎回思う事しきりである。今回は改善してきたが恐らく使い込んでいる内にまだまだこういう謎仕様を見つけることが多くなるだろう。

レンズの方にも目を向けてみる。

買ったのは M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO レンズキットだったのでレンズはそれとなる。このレンズだがまずデザインがもの凄く格好いい。デザインで画質が決まるわけではないが、長く目につくのはやはり外装デザイン。だっせーレンズを持つよりは格好いいレンズを持った方が気分は良い。それでいて画質が最高なら言うこと無しだ。

で、その画質だが「明るさとボケ量を抜きにすればもうこれ 1本で単焦点はいらないんじゃね?」というほどの出来。開放からかなりの切れ味でボケ味も上出来。流石に M.ZD ED 75mm F1.8 なんて持ち出されると「ガキの喧嘩に大人が参加するようなもの」で大人げないが、今まで単焦点をゴロゴロ持ち歩いていたことを考えるとこっち 1本でいいかな?と思う。ZD レンズとの撮り比べはしていないが、開発者の言う「ZD 12-60より上」という言葉もあながち嘘では無さそう。逆光でのコントラスト低下は無くフレアやゴーストも発生しないので逆光に気を遣わずガンガン撮っていける。色乗りに関しては撮影場所がモノトーン調で彩度の低い場所だったので評価は止めておくが、ビーズの色をみるに悪くは無いと思う。

ズームに関してはテレ端で1.6倍ほどに伸びる。ただ、伸びた鏡筒はガタつかずしっかりしているので光軸的には安心できる。縮長時は 17mm あたりの焦点距離時に最短となり、ワイ端では若干伸びるので収納時は少しだけ気をつけよう。

フォーカスリングについては M.ZD ED 12mm F2.0 や M.ZD 17mm F1.8 のようにスナップショットフォーカス機構付き、と思ったら何か違う。マニュアルなどを見てみると「マニュアルフォーカスクラッチ機構」と書いてある。これは SSF 機構がゾーンフォーカス (距離指標単位の合焦位置となるのでその間のフォーカスエリアが無い) なのに対し、MFC 機構は言わば「本物の」マニュアルフォーカス機構となっている。ただしこの MFC 機構、無限遠がオーバーインフするので厳密には「本物の MF」とは言いがたいがゾーンフォーカスでは無いので使い勝手は向上している。

最後に、デジカメWatchの開発者インタビューが今回は内容がもの凄く濃かったのでリンクを張っておく。また、個人的に気になった部分を要点としてまとめておいた。

インタビュー:「OLYMPUS OM-D E-M1」の進化に迫る - デジカメ Watch

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20131101_620844.html

インプレと作例を交えてみたが長くなるので。

人形写真注意。

原寸サイズはこちら。

「OLYMPUS E-M1 作例集 〜 桜乃+美留姫」

原寸サイズは CTRL を押しながら画像をクリックすることで見られる。

E-M1 を 1日じっくり触ってみたが E-M5 や E-P5 より使い勝手が良くて大満足。

操作系はボタンやレバーの追加及びボタンに設定出来る機能が限定されなくなったために使い勝手が全体的に向上している。

E-P5 までは「このボタンにあの機能を割り当てたいのに出来ない」と行った事例があったがそれが無くなっているので好きに割り当てできる。そしてプログラマブルボタンが多くなったことにより逆に「どこにどのボタン割り当てよう?」と悩むこともしばしば。

気になっていたボタンのさわり心地はしっかりしているし、なにより少し大きめになっているので押しやすい。

レンズ横のボタンは流石に縦位置だと若干使いにくいが、下のボタンが縦位置撮影時にもなんとか指が届く場所にあるので「拡大枠」を割り当てている。

十字キーもパーツ的に十字プレート (中で繋がってる) のようでたわみなどは無く押しやすかった。ただこの十字プレート、場所がボディの上の方にあるので縦位置の時に押しにくい。もうちょっと下にしてくれた方がよかったのだが・・・。

AEL/AFL ボタンについては「ちょっと硬くてちょっと遠いな〜」というのが素直な感想。また、Fn1 はボディの右角に置かれているため、ホールドした際にサムレストに親指を置いた時、その更に外側になるので押そうとするとホールド性が若干悪くなる (といってもそれが原因でぶれるような場所では無い)。AEL/AFL ボタンに関しては 2x2 レバーとの兼ね合いもあっただろうし Fn1 に関してはそもそも設置場所が無かった (まさかサムレスト上に置くわけにも行かない) というジレンマがあったのだろうという感じがする。自分は毎度親指フォーカスをどこかのボタン (大抵 Fn1) に割り当てているが、今回は AEL/AFL と Fn1 のどちらにしようか最後まで迷った。結局ちょっと遠いけど Fn1 よりマシな AEL/AFL に親指フォーカスを割り当てた。

ボタンのカスタマイズについては人それぞれ千差万別だが、自分が割り当てているボタン内容をメモがてら挙げておく。

- Fn1:ISO 感度

- Fn2:マルチ Fn

- REC:ピーキング

- AEL/AFL:AEL/AFL

- ワンタッチWB:絞り込み

- プレビュー:拡大枠 (横位置・縦位置どちらからもボタンが押せるため)

- B-Fn1:AEL/AFL

- B-Fn2:フォーカス点切り替え (十字キーに親指が届かないため)

- L-Fn:デジタルテレコン

- 2x2:フォーカス切り替え

シャッターボタンは半押しまでのストロークが軽すぎて違和感があるが、そこから全押しまでの反発力は丁度いい押下圧で非常によろしい。E-M5 はタクトスイッチのような「カチッ」とした押下感だったが E-M1 では 1眼レフのシャッターボタンのように粘りけのあるボタンとなっており押しやすい。これは縦位置グリップでも同じだが、縦位置グリップのシャッターボタンと若干違うパーツが使われているのか押し心地が若干違うのが気になった。

EVF は周囲の明るさに合わせて明度を変えるようになっているが、暗くなった際にコントラストが若干悪くなるような気がする。それ以外に関しては文句の付け所がないほど素晴らしい。特に EVF 表示を mode 1、mode 2にすると下部にシャッタースピード値や絞り値などが表示されるが、露出メーターが半押し時に水平器になるので (垂直器が不要であれば) わざわざ INFO ボタンで水平器表示をする必要がないので視野を何も表示させずに綺麗に使うことが出来る。mode 3 の全画面にするとその大きさに驚かされるが、メガネ野郎だと角を見る際にけられてしまうので出来れば mode 1 か mode 2 の方が良いだろう。

人が触れるところ、特に常時触れるグリップは非常によくできている。ボディの大きさでグリップの大きさも必然的に決まってしまうので大丈夫か?と思ったが杞憂に終わったようで、M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO や M.ZD ED 75mm F1.8、Panasonic LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. など大きめのレンズを付けてもホールディング性に心配は無い。HLD-7 を着けるとホールド性が更に増し、E-M5 の頃のように両手が窮屈になるようなことは無い。更に小指がかかる場所が出来るので小指が遊ぶようなことが無くなり楽になる。

縦位置時も同じくだが、1点だけいちゃもんを着けるとすれば B-Fn2 が若干下過ぎて迷う。慣れれば済む話だがもうちょっと上にしても良かったのではないかと。

ボディの大きさに関しては「これぐらいの大きさであれば許容範囲」というレベル。というか実はこれ、E-M5 と比べて高さも幅も厚みもほっっっとんど変わってない。変わっているとすればグリップの部分で、グリップ部分だけ言えば体積的に約 1.5倍ほどとなっているが、E-M5 にパワーグリップを着けると高さはあちらさんの方が大きくなってしまうのでにんともかんとも。カバンへの収まりはグリップを外せないので悪くなってしまったが、握りやすいグリップなのでそこは我慢すべきだしそもそもそういう人は E-M1 なんて買わないだろうから問題は無い、というかそういう人は E-M5 か E-P5 買ってください。

ざっとボディを見回して「お?」と思ったのは、背面ディスプレイの枠が「ごんぶと」になっていたこと。E-M5 ではクラック騒ぎでなんだかんだと言われたが、E-M1 では厚みを増やしていかにも頑丈そうな感じがする。引き出す際に E-M5 や E-P5 ではたわみがあってちょっと恐かったが E-M1 ではそんなこともなく安心して引き出せる。

また、ぽろぽろ落ちてよく無くすと言われていたアイピースは下側に突起が有り、それがボディに引っかかって簡単に落ちないようになっている。交換する際はこの突起のせいでアイピースを割りそうになるが、落ちて無くすよりはマシだろうしそう頻繁に交換するものでもないのでこの加工は評価したい。

画質に関しては正直違いがわからない。超高感度 (ISO 25600) で超高感度 NR を「弱」にしてみると色が若干良くなっていた (色ノイズが少ない) が、それ以外では見た目ほとんど変わらず (流石に「OFF」では両者とも見るに堪えない)。

だが、キャップを着けた状態でダークを撮ってみると「長時間露光 NR」を OFF にしているともの凄いノイズが。E-M5 や E-P5 ではこんな事が無かっただけにちょっとショック。これは低感度から発生するようで星景星野撮影でよく使う 25秒や 60秒以上でも顕著に表れる。「長時間露光 NR」を ON にすれば綺麗さっぱり消えてくれるが、例えば流星狙いやポータブル赤道儀を使って 2分程度の露光をする際は長秒時 NR の処理を待っていられない。正直 E-M5 や E-P5 で出来ていたこと (OFF でも問題なし) が出来ていないというのはちょっといただけない。

この「長秒時ノイズ」に関して勘違いしてはならないのは、「高感度ノイズ」と「長秒時ノイズ」は全く別の物であるということ。「高感度ノイズ (ISO をageage)」は ISO を上げて行くに従って色ノイズが乗り、それは不可逆なものであり、ノイズリダクションを使っても完全に除去は出来ない。こちらの性能に関しては E-M5 や E-P5 に比べて悪くはなっていないので安心して欲しい。「長秒時ノイズ」は ISO 値に関係なくシャッターを開ける時間が長ければ長いほどノイズが発生するが、これは「長秒時露光 NR」を ON にすれば綺麗さっぱり消えるし、星景星野撮影であればダークを撮っておけば後からダークを引いて綺麗さっぱり消すことも出来る可逆的なノイズである。実際に星を撮影していないので何とも言えないところだが、ダークを撮った時点で派手に出ているので星を撮っても同じように出るだろうと言うことは想像に難しくない。

今のところ、この「長秒時ノイズ」に関しては避けて通れない問題なので、上記に挙げたとおり「長秒時露光 NR を ON にする」か「ダークを撮っておいてあとで引く」運用をしなければならないのだが、唯一救われるのは「とりあえず NR かけなくてもダーク撮っておいたら後でなんとでもなる」こと。ただし、ダークを取り忘れたらにっちもさっちも行かなくなるのは困りものだが・・・。

他所の検証では10秒程度からノイズが乗り始めるようなので、何秒程度なら NR を ON にできるか考えた上で都度 NR の ON/OFF を切り替えた方が良さそうだ。

他に気付いた点としては、スーパーコンパネで E-P5 までは右下の枠内にダイヤル割り当て機能が表示されており、それはただ単に現在の設定を表示しているだけでそこから機能の変更が出来ないという謎仕様だったが、E-M1 ではそこで OK ボタンを押すとボタン割り当て設定に飛ぶことが出来、設定を変更することが出来る。ここらへんの UI の作り込みに関しては毎度毎度首をかしげることが多く、オリンパスの開発陣はこれをどう考えているのだろう?と毎回思う事しきりである。今回は改善してきたが恐らく使い込んでいる内にまだまだこういう謎仕様を見つけることが多くなるだろう。

レンズの方にも目を向けてみる。

買ったのは M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO レンズキットだったのでレンズはそれとなる。このレンズだがまずデザインがもの凄く格好いい。デザインで画質が決まるわけではないが、長く目につくのはやはり外装デザイン。だっせーレンズを持つよりは格好いいレンズを持った方が気分は良い。それでいて画質が最高なら言うこと無しだ。

で、その画質だが「明るさとボケ量を抜きにすればもうこれ 1本で単焦点はいらないんじゃね?」というほどの出来。開放からかなりの切れ味でボケ味も上出来。流石に M.ZD ED 75mm F1.8 なんて持ち出されると「ガキの喧嘩に大人が参加するようなもの」で大人げないが、今まで単焦点をゴロゴロ持ち歩いていたことを考えるとこっち 1本でいいかな?と思う。ZD レンズとの撮り比べはしていないが、開発者の言う「ZD 12-60より上」という言葉もあながち嘘では無さそう。逆光でのコントラスト低下は無くフレアやゴーストも発生しないので逆光に気を遣わずガンガン撮っていける。色乗りに関しては撮影場所がモノトーン調で彩度の低い場所だったので評価は止めておくが、ビーズの色をみるに悪くは無いと思う。

ズームに関してはテレ端で1.6倍ほどに伸びる。ただ、伸びた鏡筒はガタつかずしっかりしているので光軸的には安心できる。縮長時は 17mm あたりの焦点距離時に最短となり、ワイ端では若干伸びるので収納時は少しだけ気をつけよう。

フォーカスリングについては M.ZD ED 12mm F2.0 や M.ZD 17mm F1.8 のようにスナップショットフォーカス機構付き、と思ったら何か違う。マニュアルなどを見てみると「マニュアルフォーカスクラッチ機構」と書いてある。これは SSF 機構がゾーンフォーカス (距離指標単位の合焦位置となるのでその間のフォーカスエリアが無い) なのに対し、MFC 機構は言わば「本物の」マニュアルフォーカス機構となっている。ただしこの MFC 機構、無限遠がオーバーインフするので厳密には「本物の MF」とは言いがたいがゾーンフォーカスでは無いので使い勝手は向上している。

最後に、デジカメWatchの開発者インタビューが今回は内容がもの凄く濃かったのでリンクを張っておく。また、個人的に気になった部分を要点としてまとめておいた。

インタビュー:「OLYMPUS OM-D E-M1」の進化に迫る - デジカメ Watch

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20131101_620844.html

- Q. ファインディテール II 処理と色収差補正処理は RAW に適用されてる?

A. 適用されていない。OLYMPUS Viewer3 を使えば適用される。

※想像補足:たぶんパラメーターとして埋め込んである。

- Q. これらの処理は RAW 現像時にどうなる?

A. OLYMPUS Viewer3 を使えば適用される。サードパーティ製は対応次第。

- Q. ファインディテール II 処理は全 M.ZD、ZD レンズに対応?

A. オリンパス製のレンズは全て対応。

※想像補足:パナや他のレンズは対応してないかも。

- Q. ファインディテール II 処理が利用するレンズの特性値は新しいレンズ出てきたらその都度ボディのファームうp?

A. レンズ内に値が入ってる。けど既存のレンズには入ってないのでボディ側に持たせた。

※想像補足:つまり今後出る新型レンズに関してはボディのファームうpは不要ということに。また、オリンパス以外のレンズがそうしてくるかは不明だろう。

- Q. 防塵防滴性能は E-5 と比べてどう?

A. E-5 より上。試験時の水の量も E-5 より増やした。

- Q. ローパスの有無は?

A. 無い。ローパスレスです。

- Q. 回折ぼけはどの程度改善?

A. 1絞り分程度改善される。完全に無くなるわけじゃ無いので勘違いしないで欲しい。

- Q. 撮像素子は何処製?

A. ひ・み・つ☆

- Q. 耐寒性能マイナス10度ってボディと M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO だけ?

A. 実は M.ZD 含めて ZD 最初のレンズから全て耐寒性能マイナス10度です。

- Q. 手振れ補正が E-M5 比で良くなったと聞いたけど?

A. アルゴリズムをチューニングしました。ハードウェア的には同じ。

最終:2013/11/01 21:06:36 カテゴリ:ドール 1/3 カメラ・レンズなど

タグ:DD(人形) E-M1 M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZD ED 75mm F1.8 インプレッション 撮影機材 天使の里

タグ:DD(人形) E-M1 M.ZD ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZD ED 75mm F1.8 インプレッション 撮影機材 天使の里

- NO COMMENT -

TrackBack URL:[編]

2013/10/03

天井バウンスとレフ板ディフューズとバウンスアダプタと

ストロボ発光時のコントラストがもうちょっと下がらないかな〜と思ってアマゾンでバウンスアダプタを探していたら550円で売っていたので即購入。

FL-600R 用の物は無いが Nikon SB-600 用がプチ改造 (隙間を埋める) で流用出来るとのことでポチっ。

で、届いて即改造したがこういう感じに。

幅は同じなのだが厚みが若干違ってスカスカなのでそれを埋めてやる。

ストロボのヘッド部分の凸っている部分に詰め物をすると丁度いい塩梅になるので今回は段ボールを 2層にしてマスキングテープを両面テープ化したもので固定。

これで色々撮り比べをしてみた。

人形写真注意。

アダプタをつけると1/3〜1/2EVほど光量が落ちるのでちょっとage。

まずは光の広がり具合をチェック。

ストロボヘッドを真正面に向けて打ってみる。

照射角 25mm (35mm判換算 50mm) / バウンスアダプタ無し

照射角 25mm (35mm判換算 50mm) / バウンスアダプタ有り

照射角 10mm (35mm判換算 20mm) / バウンスアダプタ無し

照射角 10mm (35mm判換算 20mm) / バウンスアダプタ有り

こうして見てみると照射角 25mm の時の光の広がり方がすさまじい。

照射角 10mm でもアダプタがない時に比べると光の広がり方が広くむら無くなっているのでアダプタは付けた方が良さそう。

次に 2灯で天井バウンスと壁バウンス。

バウンスアダプタ無し

バウンスアダプタ有り

こちらもアダプタが有る方は無い方に比べて光がよくまわっている。

最後に天井バウンスのみだがレフ板ディフューズをしたときとしないときの違いも混ぜてみた。

レフ板ディフューズ / バウンスアダプタ有り

レフ板ディフューズ / バウンスアダプタ無し

天井バウンス / バウンスアダプタ有り

天井バウンス / バウンスアダプタ無し

これを見ると「天井バウンス / バウンスアダプタ有り」が一番コントラストが低い。

けど背景が若干暗くなるようだ。

個人的には「照射角 10mm のバウンスアダプタ有りで 1つは天バン、もう 1つは後方壁バン」というスタイルになりそう。

FL-600R 用の物は無いが Nikon SB-600 用がプチ改造 (隙間を埋める) で流用出来るとのことでポチっ。

で、届いて即改造したがこういう感じに。

幅は同じなのだが厚みが若干違ってスカスカなのでそれを埋めてやる。

ストロボのヘッド部分の凸っている部分に詰め物をすると丁度いい塩梅になるので今回は段ボールを 2層にしてマスキングテープを両面テープ化したもので固定。

これで色々撮り比べをしてみた。

人形写真注意。

アダプタをつけると1/3〜1/2EVほど光量が落ちるのでちょっとage。

まずは光の広がり具合をチェック。

ストロボヘッドを真正面に向けて打ってみる。

照射角 25mm (35mm判換算 50mm) / バウンスアダプタ有り

照射角 10mm (35mm判換算 20mm) / バウンスアダプタ無し

照射角 10mm (35mm判換算 20mm) / バウンスアダプタ有り

こうして見てみると照射角 25mm の時の光の広がり方がすさまじい。

照射角 10mm でもアダプタがない時に比べると光の広がり方が広くむら無くなっているのでアダプタは付けた方が良さそう。

次に 2灯で天井バウンスと壁バウンス。

バウンスアダプタ有り

こちらもアダプタが有る方は無い方に比べて光がよくまわっている。

最後に天井バウンスのみだがレフ板ディフューズをしたときとしないときの違いも混ぜてみた。

レフ板ディフューズ / バウンスアダプタ無し

天井バウンス / バウンスアダプタ有り

天井バウンス / バウンスアダプタ無し

これを見ると「天井バウンス / バウンスアダプタ有り」が一番コントラストが低い。

けど背景が若干暗くなるようだ。

個人的には「照射角 10mm のバウンスアダプタ有りで 1つは天バン、もう 1つは後方壁バン」というスタイルになりそう。

- 猫もふ:壁に当てたのはサムネでも分かるのに、

被写体に当てたのは違いが全く分からなかったです・・・orz - G兄:明るい部分は光量同じなのに暗い部分の光量がすこし上がって少し明るくなってますな。

微々たるもんですが。

TrackBack URL:[編]

2013/09/11

OLYMPUS OM-D E-M1が出たよー

■従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機「OLYMPUS OM-D E-M1」発売 (olympus.co.jp)

コントラストAF、像面位相差AFを兼ね備える「DUAL FAST AF」搭載

■「OLYMPUS OM-D E-M1」発表会レポート (impress.co.jp)

「統合した新システムで他社一眼レフ市場を取りに行く」

一番のビッグニュースはこれだろう。

From: 「OLYMPUS OM-D E-M1」発表会レポート (impress.co.jp)

自らとどめを刺したのは評価するがあれだけ「フォーサーズやめません」と言ってかすかな望みを与え続けた責任はどうするのだろうか。

「E-M1 を全力で作ったのでこちらに乗り換えてください」なんて平気な顔をして言うつもりだろうか?

こいつら一体何考えてんのか全くわかりませんわホンマに。

まぁ機械に罪は無いからここらへんにしておこう。

9月11日(水)から大阪と東京のショールームで先行お触りが出来るということで11日の会館前(笑)から待ち伏せして触ってきた。

ボタンカスタマイズ

左肩の機能設定ボタン無効化レバー設定

これ、設定出来て何が楽しいんだ・・・?

むしろボタンそのものも昨日割り当て変更出来たら良かったのだが。

機能変更ボタンを押したときの画面。

前後ダイヤルでそれぞれの機能を変更することが出来る。

12-60を着けてみた。

おまけ。カメラバッグ CBG-10。

マジで「そのもの」が着いていた…。

そして衝(笑?)撃の Next Page !

白「どうせ買うんでしょー。」

白「はいはいワロスワロス」

バッテリーグリップはなぜか売り切れていたので後日購入。

コントラストAF、像面位相差AFを兼ね備える「DUAL FAST AF」搭載

■「OLYMPUS OM-D E-M1」発表会レポート (impress.co.jp)

「統合した新システムで他社一眼レフ市場を取りに行く」

一番のビッグニュースはこれだろう。

From: 「OLYMPUS OM-D E-M1」発表会レポート (impress.co.jp)

発表会では、フォーサーズ機の今後に対する質問も相次いだ。笹氏は、「(今回の新製品で)新しい世界を出すというメッセージが伝わったと思うが、これがレンズ交換式カメラ市場への強い意志と思って欲しい。現時点では新しい一眼レフ機を出す意思はない」とし、マイクロフォーサーズ機に注力する方針を明らかにした。つまりはフォーサーズの終焉。

自らとどめを刺したのは評価するがあれだけ「フォーサーズやめません」と言ってかすかな望みを与え続けた責任はどうするのだろうか。

「E-M1 を全力で作ったのでこちらに乗り換えてください」なんて平気な顔をして言うつもりだろうか?

こいつら一体何考えてんのか全くわかりませんわホンマに。

まぁ機械に罪は無いからここらへんにしておこう。

9月11日(水)から大阪と東京のショールームで先行お触りが出来るということで11日の会館前(笑)から待ち伏せして触ってきた。

- シャッター音とかシャッターフィーリングとか

- E-M5より良い。くぐもってる感はあるけどキレとハリがある。

- シャッターボタンはE-M5のようなタクトスイッチ風ではなくDSLR風。半押し含めてE-5と同じくらいかな?

- 押し心地は半押しかっちり全押しふんわりでこれぞシャッターボタンな感じ。

- E-M5より良い。くぐもってる感はあるけどキレとハリがある。

- ファインダー

- ファインダーの見え方はVF-4と同じ。

- 水平取りは露出メーターが水平器(横)になって便利すぎ。

- ファインダーの見え方はVF-4と同じ。

- AFとかAF速度とか

- AFの追従性は試せなかったが12-40の AF 速度は12-50より少し早いくらい。

- 12-60の AF は思ったほど早くなかったけど50マクロの AF は普通になって歓喜www

- 12-60はE-3で「ジピッ」だけどE-M1だと「ジジッピッ」「ジジジッピッ」くらい。

- ZDレンズでC-AFは位相差AF点の範囲をはずれたらコントラストAFにチェンジ。

- ZDレンズでコントラストAFは拡大枠の時のみで通常時は強制的に位相差AF。

- AFの追従性は試せなかったが12-40の AF 速度は12-50より少し早いくらい。

- ボディのUIとか出来とか

- グリップはE-1を一回り小さくした感じでかなり良かった

- ボタンはほとんど(Fn1、Fn2、REC、プレビュー、ワンタッチWB)がカスタム可能。たぶん迷うw

- 割り当ては「流石にこっこにこの機能はないな」という設定は選択肢が無い(例:RECに親指フォーカス)。

- AFL/AELの位置は判断分かれるところだが悪くはないけどちょっと遠い感じ。

- 持ちやすさは非常良い。E-M5よりもかなりホールドしやすい。12-60と14-54を着けて試したがE-M5より遙かに持ちやすい。

- 重量感は12-40つけてみたがさすがにずっしり。でもこの程度なら許容範囲。

- 見た目は渋かっこいい。E-5ちっさくしてソリッドにした感じ?

- 準備中のボディを初見したときはかなりインパクトあった。なんかでかくて威圧感がwwwE-M5と正面の面積あんまかわんないのにね。

- ボタンはちゃんとクリック感が有りE-M5から大幅改善。はじめからこうしとけ。

- ダイヤルはクリック幅がE-M5より少々広い。そして角を斜めに切り落とされてるからもの凄く回しやすい。

- 左肩の機能変更ボタンは1つのボタンで2つの機能の設定変更が出来、設定変更は前後ダイヤルで設定を変更出来るというオリンパスではちょっと考えられなかった良いUI。

- グリップはE-1を一回り小さくした感じでかなり良かった

- 12-40

- 12-40の最短撮影距離。テレ端・ピント面最短の状態で被写体に近づいたらフードの先がピント面まで5cmもなかったくらい。滅茶苦茶寄れる。

- 12-40のズーム伸び伸びは18mmを最短としてテレ端ワイ端両方で伸びる。

- 絞り羽根は電源落とすとなぜか全閉じ(F22)。

- 12-40の最短撮影距離。テレ端・ピント面最短の状態で被写体に近づいたらフードの先がピント面まで5cmもなかったくらい。滅茶苦茶寄れる。

左肩の機能設定ボタン無効化レバー設定

これ、設定出来て何が楽しいんだ・・・?

むしろボタンそのものも昨日割り当て変更出来たら良かったのだが。

機能変更ボタンを押したときの画面。

前後ダイヤルでそれぞれの機能を変更することが出来る。

12-60を着けてみた。

おまけ。カメラバッグ CBG-10。

E-M1で使われている“本物”のとあって「はぁ?」と思ったら

マイクロフォーサーズマウントが

備え付けられたエンブレム

マジで「そのもの」が着いていた…。

そして衝(笑?)撃の Next Page !

白「はいはいワロスワロス」

バッテリーグリップはなぜか売り切れていたので後日購入。

- 猫もふ:こないだ塗装が剥がれたって書いてた部分は今回も同じ仕様なのねー(わら

- G兄:見た目は同じだけど焼き付けとかしているかもしれない、と思おう…。

TrackBack URL:[編]

2013/09/09

E-M5のホットシュー

表題の件、頻繁に摩擦が発生するところなのに塗装がされているので 1年半も使うとこうなってしまう。

塗装を進言した

クソ担当者を呼んでこい!

たたっ斬ってやる!

と言いたくなるほどのぼろぼろさ。

流石に見ていて痛々しいので M.ZD ED 12mm F2.0 のピントチェック及びディスプレイベゼルのリコール修理ついでにメーカー保証(2年延長保証付き)で直させることにした。

問診票に苦情をブスリと書いて修理に出したら「軍艦部ごと交換いたします」ときたもんだ。

どうやらホットシューは軍艦部にくっついていてホットシューを修理するにはダイヤルを含めた ASSY 単位らしい。

で、結局以前ストラップ環で傷つけた角のガリ傷も無くなって見た目ほぼ新品に。(笑)

レンズに関しては

これを見て頂ければわかると思うが、左上を右下の山の尾根付近のピントが一様で無い、いわゆる片ボケっぽい症状が出ている。

無限遠でこれはちと酷いので調査に出して見たところ

当社規定のピントレベル基準内ではあるが若干片ボケが見られるため、要望があれば調整するが直るかどうかはわからない

って、この状態で基準内ってどういうゆるい基準だよ!と思わざるを得ない。

修理代は工賃合わせて5,000円のところがフォトパス有料会員割引で4,100円だったがとりあえずこっちでもう一度確かめたいことがあったので調整無しでそのまま返却して貰った。

というのも、「ピントを画面のどこで合わせたか忘れた」のだ。

左上の方で合わせたら片ボケしている場合は反対側が更に酷くピントが合わなくなるので画面の中央で合わせたらどうなるかな?というわけ。

で、その調査をしようにも空が晴れないので星を撮りに行けないという・・・。

クソ担当者を呼んでこい!

たたっ斬ってやる!

と言いたくなるほどのぼろぼろさ。

流石に見ていて痛々しいので M.ZD ED 12mm F2.0 のピントチェック及びディスプレイベゼルのリコール修理ついでにメーカー保証(2年延長保証付き)で直させることにした。

問診票に苦情をブスリと書いて修理に出したら「軍艦部ごと交換いたします」ときたもんだ。

どうやらホットシューは軍艦部にくっついていてホットシューを修理するにはダイヤルを含めた ASSY 単位らしい。

で、結局以前ストラップ環で傷つけた角のガリ傷も無くなって見た目ほぼ新品に。(笑)

レンズに関しては

これを見て頂ければわかると思うが、左上を右下の山の尾根付近のピントが一様で無い、いわゆる片ボケっぽい症状が出ている。

無限遠でこれはちと酷いので調査に出して見たところ

当社規定のピントレベル基準内ではあるが若干片ボケが見られるため、要望があれば調整するが直るかどうかはわからない

って、この状態で基準内ってどういうゆるい基準だよ!と思わざるを得ない。

修理代は工賃合わせて5,000円のところがフォトパス有料会員割引で4,100円だったがとりあえずこっちでもう一度確かめたいことがあったので調整無しでそのまま返却して貰った。

というのも、「ピントを画面のどこで合わせたか忘れた」のだ。

左上の方で合わせたら片ボケしている場合は反対側が更に酷くピントが合わなくなるので画面の中央で合わせたらどうなるかな?というわけ。

で、その調査をしようにも空が晴れないので星を撮りに行けないという・・・。

- えぴ兄:軍艦周りのすれは勲章みたいなもんだと譲っても方ボケの方は厳しいですねぇ.

基準クリアなのにボケが認められるって意味が分かりません(汗)

そう言えばオリンパスがまた一眼から撤退するニュースが・・・

会社が疲れてる? - G兄:傷についてはショールームでも同じ事言われたわw

「むしろ傷ついてたほうが格好いい」(男性)ってw

デジカメは賞味期限が非常に短いから売ることを考えると傷ついたら値が下がるから機械的に摩擦せざるを得ないような部分については耐久性をあげて欲しいんだけどね。

片ボケの件はネットでも似たような事を聞いていたからむしろ「やった俺も経験者www」と思ったけど真面目に考えると「そりゃないわ」。

どの程度まで基準なのかを聞いてみたい。

どうやってチェックしたのかもね。

1眼レフ撤退に関しては予想の範囲内というかここまで引っ張ったなら開発中のE-7をE-5ユーザー向けに出せやボケカスと言いたい。

そして「E-7を最後に1眼レフはやめてミラーレスを主力とする」と言えば円満解決だった物を。

疲れている、というか売り上げとシェアの問題とかミラーレスが好調すぎて1眼レフにリソース割いてる余裕もないとかそういうのが理由じゃないですかね。

E-5は既に見向きもされてませんしパナは早々に撤退したし。

そういうのを含めて「もう1眼レフ開発は疲れちゃったよ…。どうせ救われないし。」というのなら正解ではありますが。

まぁマイクロ系を5年は持たせてくれたら俺はそれでいいかな。

そうなったら最終的にはキヤノンに行く。

色合いに関してはキヤノンの肌色が好きなので。 - 猫もふ:>色合いに関してはキヤノンの肌色が好きなので

撮る時のフォーカススピードと手振れ補正があるなら他も考慮するんだけどねぇ・・・ - G兄:キヤノンはレンズ側の手ぶれ補正だから付いてたり付いてなかったり。

フォーカススピードはある程度の速度があるから問題無いんだけども。 - えぴ兄:そんな時こそ第2のIS,人間手ぶれ補正の出番だ〜!

個体差が大きくて歩留まりが悪いのが玉に瑕?(ぉぃ - G兄:それは歩留まり悪いってレベルじゃねぇ!w

TrackBack URL:[編]

1行板

Web日記帳 "さくら" for MySQL

presented by K.O.T.B.GRIFFON (GRIFFON Works)

presented by K.O.T.B.GRIFFON (GRIFFON Works)

└ G兄

└ G兄

└ G兄

└ G兄

└ G兄

└ G兄

└ G兄

└ G兄

└ 山銀

└ G兄